Gedenken an NS-Opfer Erich Lehmann

In Berlin wurde eine Tafel für das ehemalige DPG-Mitglied eingeweiht.

In Berlin wurde eine Tafel für das ehemalige DPG-Mitglied eingeweiht.

• 7/2024 • Seite 22

• 7/2024 • Seite 22Der Physiker machte Karriere in der Kabelindustrie. Die Emigration bewahrte ihn nicht vor der Deportation.

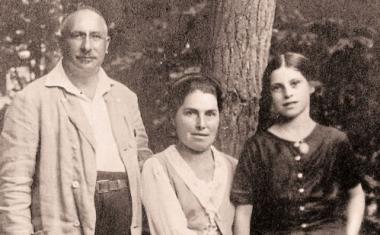

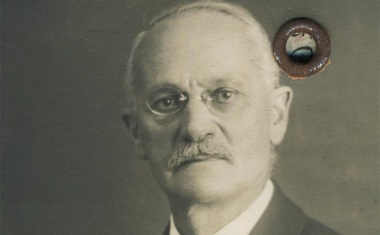

Ludwig Richard Apt war das älteste von vier Kindern des jüdischen Ehepaares Siegmund [Samuel] Apt und dessen Frau Martha geb. Ebstein. Während die mütterliche Seite in Berlin ansässig war, lebte die väterliche Familie seit mehreren Generationen in Kempen (Provinz Posen), einem Ort, in dem im 19. Jahrhundert zeitweise mehr als die Hälfte der 3000 Einwohner Juden waren.

Siegmund Apt war seit spätestens 1869 in Hamm in Westfalen als Kaufmann tätig. Dort kam Ludwig Richard am 15. Januar 1876 zur Welt. Die Familie zog bald nach Berlin, wo sie sich um drei weitere Kinder vergrößerte: Ernst Bruno, Johanna und Charlotte. Unter der als Inhaberin geführten Ehefrau wurde die Firma „M. Apt“ gegründet, die zunächst mit Blech und Eisenwaren handelte. Das bescherte der Familie einen Wohlstand, der auch den Erwerb eines Sommerhauses im Harz möglich machte.

Richard Apt begann nach neun Jahren auf dem Berliner Friedrichs-Gymnasium 1893 an der Berliner Universität mit dem Studium der Physik, Mathematik, Chemie und Philosophie, wo er noch zu den Hörern des im Folgejahr verstorbenen August Kundt gehörte. Das Sommersemester 1894 verbrachte er in Freiburg. Dort besuchte er unter anderem Vorlesungen von Emil Warburg. Damals konnte er noch nicht wissen, dass er bei der Fortsetzung seines Studiums in Berlin wieder auf Warburg als Nachfolger von Kundt treffen würde, der dann auch sein Doktorvater werden sollte. Bei Apts Dissertation handelte es sich um die experimentelle Untersuchung einer schon „von Hertz angegebenen und von Lecher vervollkommneten Anordnung“ zur Erzeugung elektrischer Drahtwellen, mit der sich deren Wellenlängen bestimmen ließ. Warburg bewertete die Arbeit in seinem Gutachten vom 19. Januar 1897 mit „eruditionis documentum probabile“ („voraussichtlich ein Nachweis von Gelehrsamkeit“) und beantragte die Zulassung zur Prüfung. Max Planck, den Apt in der Würdigung seiner Lehrer neben Warburg noch besonders hervorgehoben hatte, schloss sich dem ohne weiteren Kommentar am 28. Januar an. (...)

• 7/2023 • Seite 25

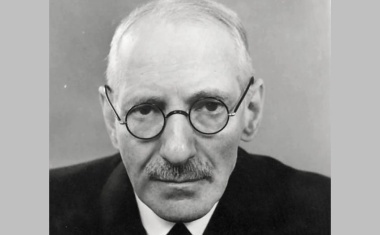

• 7/2023 • Seite 25Der technische Physiker Arnold Berliner (1862 – 1942) begründete ein neues Zeitschriftenformat. Der NS-Staat brachte ihn 1935 um seine Stellung, 1942 um sein Leben.

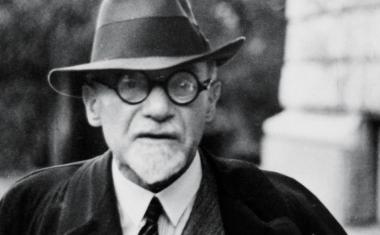

Zwei Zäsuren kennzeichnen das Leben von Arnold Berliner. Die erste fiel in die Zeit seines 50. Geburtstages im Dezember 1912. Zuvor war er als Physiker etwa 24 Jahre bei der AEG gewesen, zuletzt in Berlin als Direktor der Glühlampenproduktion und anschließend noch wenige Monate in einer kleinen Elektrofirma. Danach wirkte er fast 23 Jahre als Herausgeber der von ihm neu konzipierten Zeitschrift „Die Naturwissenschaften“, womit er zu einer Instanz im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb wurde. Zu der zweiten Zäsur kam es 1935, als der Verlag seine Tätigkeit unter den Bedingungen des NS-Staates von einem auf den anderen Tag beendete.

Arnold Berliner wuchs in einer jüdischen Familie zunächst in Mittel-Neuland, einem Vorort des oberschlesischen Neisse, auf. Arnolds Vater Siegfried hatte 1860 die Kaufmannstochter Marie Mannheimer aus Beuthen geheiratet und war um 1870 nach Breslau gezogen. Dort setzte er die von seinem Vater Aron (1795 – 1859) begründete industrielle Tradition der Familie fort. Zunächst war er Teilhaber einer Firma, die Baumaterialien produzierte, seit 1879 betrieb er eine Steinnussknopffabrik. Arnold hatte zwei Schwestern: Fanny (1861 – 1931) und Else [Elsbeth] (1872 – 1958). Nachdem er im Herbst 1891 das Reifezeugnis erhalten hatte, begann er an der Berliner Universität mit dem Studium von Physik, Mathematik und Chemie. Nach vier Semestern wechselte er an die Universität Breslau, wo er im physikalischen Institut von Oskar Emil Meyer im Januar 1886 promovierte. In seiner Dissertation behandelte er das Brechungsverhalten organischer Flüssigkeiten. Die Ergebnisse einer Reihe von ihm durchgeführter experimenteller Untersuchungen ließen sich jedoch mit den am Anfang seiner Arbeit ausführlich dargelegten theoretischen Ansätzen nicht in Einklang bringen.

Arnold begann bald nach dem Studium 1887 mit einer Tätigkeit bei der AEG in Berlin, die in jenem Jahr durch Umbenennung aus der 1883 gegründeten Deutschen Edison-Gesellschaft hervorgegangen war. Diese Arbeit verschaffte ihm auch Anregungen für publizistische Aktivitäten. 1891 und 1892 verfasste er eine Reihe von Artikeln für die Zeitschrift „Die Nation“, eine „Wochenschrift für Politik, Volkswirthschaft und Litteratur“. In „Die unbekannte Industrie“ erläuterte er beispielsweise aus eigener Anschauung die Fabrikation von Glühbirnen. Es gab aber auch noch weitere Aufgaben für ihn. Die AEG hatte wie eine Reihe anderer Firmen 1896, also im Jahr nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, Röhren zu deren Erzeugung auf den Markt gebracht. (...)

• 9/2022 • Seite 30

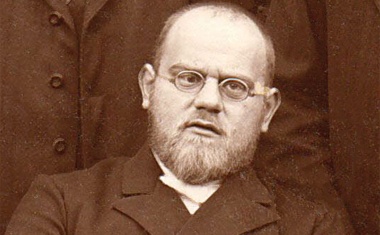

• 9/2022 • Seite 30Der Jesuit, Lehrer, Physiker, Erfinder und Schriftsteller kam 1943 im KZ Dachau ums Leben.

Anfang April 1922 erhielt Niels Bohr (1885 – 1962) in Kopenhagen einen Brief aus Köln. Absender war Albert Maring, Pater des Jesuitenordens (S. J.: Societas Jesu), der sich dem „höchstverehrten Herrn Professor“ als ehemaliger Kopenhagener Physikstudent mit dem Hinweis in Erinnerung brachte, in dessen erster Vorlesung gesessen zu haben.

Maring hatte in der dänischen „Fysisk Tids skrift“ Bohrs Vortrag vom 18. Oktober 1921 über den „Bau der Atome und die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Elemente“ nachlesen können. Er verfolgte die aktuelle Forschung und erkannte die große Bedeutung des dänischen Vortrages. Maring glaubte, hier mit seiner sprachlichen Kompetenz behilflich sein zu können: „Da meines Wissens bislang weder dieser Vortrag noch Ihre zwei Briefe an ‚Nature‘ in meiner Muttersprache veröffentlicht wurden, erlaube ich mir, Sie um die Genehmigung zu bitten, den Artikel in der Fysisk Tidsskrift für eine deutsche Zeitschrift zu übersetzen – sofern möglich die ‚Natur wissenschaften‘. Ich wäre Ihnen für die Erlaubnis sehr dankbar, oder, sofern eine Übersetzung bereits von anderer Seite vorgenommen wird, um Mitteilung darüber. Mit höchster Hochachtung, Albert Maring SJ. mag. scient.“ Maring ahnte nicht, dass die dänische Version in Göttingen schon diskutiert wurde, eine deutsche Übersetzung inzwischen bereits einen zweiten Korrekturdurchgang durchlief und eine englische Fassung in Kürze erscheinen sollte. Bohr dankte ihm für sein Angebot, konnte aber auf die inzwischen gedruckte Veröffentlichung in der „Zeitschrift für Physik“ hinweisen. Mit der Ausrichtung von Grüßen des Dozenten Hans Marius Hansen (1886 – 1956) signalisierte Bohr, dass ihnen Maring in Erinnerung geblieben war. (...)

• 5/2022 • Seite 42

• 5/2022 • Seite 42Nach wenigen Jahren in Deutschland führte ihn sein Weg zurück nach Ungarn und dabei von der akademischen Physik zur Industrieforschung. 1944 wurde er mit seiner Familie ein Opfer der Shoa.

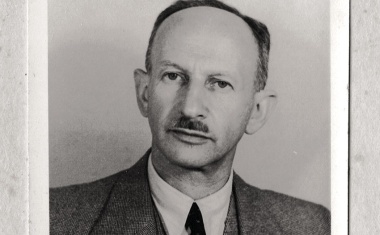

Am 23. Dezember 1891 wurde Imre [Emmerich] Bródy als viertes von insgesamt sechs Kindern des jüdischen Ehepaares Adolf Bródy (1849 – 1902), einem promovierten Rechtsanwalt, und seiner Frau Roza geb. Steinfeld (1861 – ?) in der kleinen ungarischen Stadt Gyula geboren. Nach der örtlichen jüdischen Grundschule besuchte er von 1902 an ein Gymnasium im damals noch ungarischen Arad, wo er im Juni 1909 die Hochschulreife erwarb.

Ab Herbst studierte er Mathematik und Physik in Budapest und arbeitete dort nach seinem Abschluss im Jahr 1913 als Physiklehrer. Daneben widmete er sich der Forschung. In den „Annalen der Physik“ erschien 1914 Bródys erste Publikation. Darin behandelte er das thermodynamische Gleichgewicht unter allgemeinen Randbedingungen. 1916 heiratete er seine Kollegin Sara [Sarolta] Strausz (1891 – 1944). Mit einer quantentheoretischen Untersuchung einatomiger Gase promovierte Bródy im Juni 1918. Kurz darauf wurde seine Tochter Eva geboren. (...)

• 2/2022 • Seite 22

• 2/2022 • Seite 22Mit seiner breiten Kompetenz für Photochemie, Spektroskopie sowie für Kino- und Reproduktionstechnik war er in Deutschland singulär. Zuletzt blieb ihm nur die Flucht in den Tod.

Erich Lehmann war ein Sohn des promovierten Pharmazeuten Moritz Meier Lehmann (1833 – 1902) aus dem preußischen Stargard, der als Apotheker in Berlin eine Generalagentur für Mineralbrunnen betrieb, und seiner Frau Pauline Eleonore Poppelauer (1839 – 1907), die aus einem wohlhabenden Breslauer Elternhaus stammte. Das jüdische Paar heiratete 1860 in Berlin, wo der am 9. August 1878 geborene Erich und seine Zwillingsschwester Alice mit den zwei älteren Brüdern Walter (1877 – 1936) und Franz (1864 – 1936) sowie der Schwester Margarethe (1863 – 1941) aufwuchsen.

Erich erwarb sein Abitur 1896 am Königlichen Wilhelms-Gymnasium in Berlin-Tiergarten. Er studierte anschließend an der Berliner Universität acht Semester Chemie im Hauptfach und dazu Philosophie, Physik und Paläontologie. Unter der Anleitung des Privatdozenten Wilhelm Traube (1866 – 1942) fertigte Lehmann zwischen dem Wintersemester 1898/99 und Anfang 1900 seine Dissertation „Über die Additionsreaktion der Alkylenoxyde“ an. Hans Landolt schrieb in seiner Beurteilung: „Die von dem Verfasser bearbeitete Reaction ist vollständig neu und wird an einer Anzahl durchgeführter Beispiele erläutert. Die Ausführung erforderte experimentelle Geschicklichkeit.“ Nach den mündlichen Prüfungen in den oben genannten vier Fächern am 13. Dezember 1900 kam das Promotionsverfahren am 23. Januar 1901 mit der öffentlichen Disputation der von dem Kandidaten eingereichten drei Thesen zu ihrem Abschluss. Neben Emil Berliner gehörten Lehmanns ältere, bereits in Medizin und Jura promovierten Brüder zu den drei Opponenten. (...)

• 10/2021 • Seite 52

• 10/2021 • Seite 52Die promovierte Physikerin schlug eine Laufbahn in der Medizin ein. 1944 wurde sie in Auschwitz ermordet.

Mit dem Eintritt von Gertrud Rothgießer im Jahr 1912 übersprang der Anteil der Frauen bzw. „Fräuleins“ in der DPG die Ein-Prozent-Marke. Sie waren nun sieben von fast 600 persönlichen Mitgliedern. Dazu gehörten Margrete Bose, die den Titel „Frau Professor“ führte, sowie die bereits promovierten Lise Meitner und Gerta von Ubisch. Letzterer gelang nach einer Promotion in der Physik später eine Hochschulkarriere in der Biologie. Aufgrund des Vorschlags von Rothgießers Doktorvater Franz Himstedt in Freiburg gehörte auch sie für drei Jahre zu diesem kleinen Zirkel.

Es mussten besondere familiäre Randbedingungen vorliegen, um einer jungen Frau unter den damaligen Umständen ein akademisches Studium zu ermöglichen. Bei der am 21. März 1888 in Bielefeld geborenen Gertrud Rothgießer trafen die innovativen Aktivitäten ihres Vaters Georg (1858 – 1943) mit einem sich daraus ergebenden vorteilhaften ökonomischen Hintergrund zusammen. Georg Rothgießer hatte sich als vielseitiger Technikpionier seit 1878 eine Reihe von Erfindungen patentieren lassen. Nach mehreren Umzügen kam die um eine weitere Tochter und zwei Söhne angewachsene jüdische Familie 1897 schließlich nach Berlin. Im Adressbuch ließ Georg Rothgießer seinen Beruf als „Ingenieur“ eintragen. Bald betrieb er auch zwei Verlage für technische Literatur, und seine Tochter Gertrud gab mitunter „Schriftsteller“ als Berufsbezeichnung ihres Vaters an.

Nach Absolvieren der Höheren Mädchenschule und speziellen Kursen für Frauen bestand Gertrud Rothgießer am Friedrichs-Realgymnasium im Herbst 1906 die Reifeprüfung. Da Frauen in Preußen noch nicht regulär studieren durften, schrieb sie sich zunächst mit einer „Zulassungs-Verfügung“ als Gasthörerin für Mathematik und Physik ein, die ersten beiden Semester an der Technischen Hochschule in Charlottenburg und ab dem Wintersemester 1907/08 an der Berliner Universität. Während viele Frauen den „Zweck des Vorlesungsbesuches“ mit dem allgemeinen Begriff „Fortbildung“ beschrieben, verfolgte Rothgießer mit der Angabe „Staatsprüfung“ offenbar schon als Gasthörerin das Ziel, später als Lehrerin arbeiten zu können. Die Öffnung der preußischen Universitäten für Frauen ermöglichte ihr ab Oktober 1908 ein reguläres Studium als „vollimmatrikulierte“ Studentin. Sie belegte nach eigenen Angaben in ihrem ersten „normalen“ Semester nicht weniger als zehn verschiedene Veranstaltungen in Physik, Mathematik, Astronomie und Philosophie, darunter die Vorlesung „Wärme“ sowie die „mathematischphysikalischen Übungen“ bei Max Planck. Im Sommer 1909 wechselte sie für ein Semester nach Freiburg, im folgenden Winter für eines nach München; die letzten fünf Semester ging sie wieder nach Freiburg und fertigte beim dortigen Direktor des physikalischen Instituts Franz Himstedt eine Doktorarbeit an. (...)

• 7/2021 • Seite 28

• 7/2021 • Seite 28Ein physikalischer Chemiker in der Kälteindustrie – beraubt, vertrieben und ermordet.

Als die „Carl von Linde Denkmünze“ des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Vereins am 25. September 1952 in Stuttgart verliehen wurde, fiel in der Dankesrede des Preisträgers Franz Simon (1893 – 1956) unerwartet der Name von Franz Pollitzer. Im Auditorium spürte man, wie das konzentrierte Zuhören für einen Moment einem betretenen Schweigen wich. Simon, der 1933 nach England emigriert war, wollte mit Pollitzer an einen befreundeten Kollegen erinnern, der die an ihn verliehene Medaille für die Anwendung der Tieftemperaturphysik in der Industrie eigentlich weitaus mehr verdient hätte. Aber Franz Pollitzer war in Auschwitz ermordet worden.

Pollitzers Vater Adam (1835 – 1899), der aus Ungarn stammte, ließ sich in Wien nieder, wo er seit 1867 ein Kurzwarengeschäft betrieb, 1868 Pauline Spitzer (1847 – 1903) heiratete und dann hauptsächlich mit Kurrentwaren handelte, also mit Erzeugnissen aus Seide, Stoff oder Wolle. Mit wenigstens zwei Söhnen zog die Familie 1872 nach Gablonz in Böhmen um, wo sie sich weiter vergrößerte, zuletzt am 14. November 1885 mit der Geburt des fünften und jüngsten Kindes Franz. 1891 gingen die Pollitzers nach Berlin. Franz besuchte dort die Luisenstädtische Oberrealschule, an der er zu Ostern 1904 die Reifeprüfung ablegte. Inzwischen hatte er schon beide Eltern verloren.

Im Sommersemester 1904 begann er sein Studium der Chemie und Physik an der Berliner Universität. Im Winter ging er für ein Semester nach Wien an die Technische Hochschule und die Universität, hörte unter anderem bei Ludwig Boltzmann und konvertierte im März 1905 zum Katholizismus. Ab Ostern 1905 setzte er sein Studium wieder an der Berliner Universität fort. Pollitzer promovierte bei Walther Nernst mit einer im April 1909 abgeschlossenen Untersuchung über das Gleichgewicht zwischen Schwefelwasserstoff und Jod, die unter Abscheidung von Schwefel und Bildung von Jodwasserstoff reagieren. Nernst würdigte diese Arbeit abschließend mit den Worten: „… da sowohl die Darstellung wie insbesondere die theoretische Verarbeitung der erhaltenen Ergebnisse überall eine gute Begabung und ein ungewöhnlich tiefes Verständnis erkennen läßt (sic), so bringe ich das Prädikat „valde laudabile“ in Vorschlag.“ Die vier mündlichen Prüfungen absolvierte Pollitzer am 15. Juli 1909 ebenfalls mit sehr gutem Ergebnis, wobei er in der Physik von Max Planck Fragen über Prinzipien der Mechanik sowie in der Elektrizität etwa über die galvanische Kette oder das Ohmsche Gesetz zu beantworten hatte. Mit dem Druck der Arbeit erfolgte die Promotion am 9. Oktober 1909. (...)

• 6/2021 • Seite 20

• 6/2021 • Seite 20Der Studienrat aus Berlin wurde nach Riga deportiert und dort ermordet.

Mit (Lewin) Leopold Ehrlich erinnern wir an ein Mitglied der DPG, das weder im industriellen noch im universitären Wissenschaftsbetrieb oder in der Publizistik, sondern in dem für die Fachwelt weniger sichtbaren Beruf eines Studienrats im Schulwesen tätig gewesen war. Außerdem gehörte Ehrlich zu den Mitgliedern, die ohne Promotion oder andere Publikationen keinen Eintrag in einem Nachschlagewerk wie dem „Biographisch-literarischen Handwörterbuch“ von Poggendorff erhielten und somit auch keinen „akademischen Fußabdruck“ hinterlassen haben. (...)

• 4/2021 • Seite 42

• 4/2021 • Seite 42Die Chemikerin und Mitbegründerin eines neuen Handbuches wurde in Auschwitz ermordet.

Für jüdische Emigranten aus Deutschland waren die Niederlande eines der wichtigsten Fluchtziele, wenn oft auch nur Durchgangsstation. Aber viele von denen, die blieben, wurden nach der deutschen Besetzung deportiert und ermordet, darunter auch die Chemikerin Edith Johanna Hella Josephy.

Edith Josephy stammte aus Schwaan in Mecklenburg, wo 1749 erstmals ein Jude gegen die Entrichtung von Schutzgeld an den Landesherrn das Aufenthaltsrecht erhielt. Er war der Ahnherr der später weit verzweigten Familie Josephy.1) Durch den frühen Tod des Kaufmanns Rudolph Josephy (1869 – 1911) verloren dessen Ehefrau Frieda (1877 – 1943) und die beiden Töchter Edith und Lilli (1901 – 1945) ihre ökonomische Absicherung. Die kleine Gemeinde von Schwaan war damals mangels Mitglieder schon fast in Auflösung begriffen, was kurze Zeit später dann auch offiziell geschah. Die verwitwete Mutter zog in dieser Situation mit ihren Kindern nach Berlin.

Edith hatte seit 1906 in Schwaan eine höhere Töchterschule besucht. Um ihr trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten weiterhin eine gute Ausbildung zu ermöglichen, gab ihre Mutter sie in die Betreuung des von Baruch Auerbach begründeten jüdischen Waisenhauses in der Schönhauser Allee. In dessen Obhut besuchte Edith seit 1911 zunächst das Sophien-Lyzeum und ab 1915 eine Oberrealschule, an der sie im Februar 1919 die Reifeprüfung bestand. (...)

• 3/2021 • Seite 46

• 3/2021 • Seite 46Der Techniker, Wissenschaftler und Industrielle aus Böhmen wurde in das Ghetto Theresienstadt deportiert.

Emil Kolben gehörte mit seiner Firmengründung von 1896 zu jenen Pionieren, die auf der Grundlage ihrer technisch-wissenschaftlichen Ausbildung am Ende des 19. Jahrhunderts Fabrikationsstätten im Bereich der Elektrotechnik wie des Maschinenbaus etablierten und so die Industrialisierung Europas maßgeblich beförderten.

Die jüdischen Vorfahren von Emil Kolben lassen sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Prager Vorort Stranice nachweisen. Emil war das älteste von neun Kindern seines Vaters Joachim (1828 – 1912), der dort ein kleines Unternehmen führte. Nach der Matura studierte Emil an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag von 1881 bis 1886 Elektrotechnik, die damals noch im Fach Maschinenbau integriert war. Nach einer kurzen praktischen Tätigkeit konnte er mit einem Reisestipendium 1888 in die USA gehen, wo er sich nach ausgedehnten Fahrten durch das Land spontan bei den „Edison Machine Works“ bewarb und umgehend angestellt wurde. Schon ein Jahr darauf stieg er zum Chefingenieur der technischen Abteilungen der „Edison General Electric“ in Schenectady auf. Dort entwickelte er vor allem Dynamos und Motoren. Die Begegnung mit Nikola Tesla überzeugte ihn von der Bedeutung des Wechselstroms, der damals noch weitgehend abgelehnt wurde, unter anderem auch von Edison. (...)

• 1/2021 • Seite 40

• 1/2021 • Seite 40Der Chemiker, der in der Beleuchtungsindustrie tätig war, wurde 1941 im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet.

In der Beleuchtungsindustrie der Zwanzigerjahre bildeten sich interdisziplinäre Arbeitsgruppen, in denen Physiker, Chemiker und Mathematiker fachüber greifend zusammenwirkten. Der Chemiker Richard Jacoby leitete ein solches Laboratorium bei Osram, was ihn auch in die DPG führte. Während eine Reihe seiner jüdischen Kollegen noch rechtzeitig emigrieren konnte, verhinderten besondere Umstände dies in seinem Fall.

Richard Jacoby wuchs in einer jüdischen Familie in Berlin auf. Er war das älteste von vier Kindern des aus Perleberg stammenden Kaufmanns Leopold (1835 – 1903) und dessen Frau Mathilde (1854 – 1925). Jacoby bestand zu Ostern das Abitur am renommierten Königlichen Wilhelmsgymnasium. Anschließend absolvierte er / seinen Dienst als „Einjährig Freiwilliger“ und studierte dann neun Semester Chemie als Hauptfach in Freiburg, Würzburg und Berlin, wo er seine von dem Privatdozenten Richard Joseph Meyer angeregte Dissertation einreichte. Sie behandelte „Die Doppelnitrate des vierwertigen Ceriums und des Thoriums“. Hans Heinrich Landolt lobte in seinem Gutachten die Sorgfalt bei der Durchführung der Versuche sowie die schriftliche Ausarbeitung. In der von ihm vorgenommenen mündlichen Prüfung attestierte er Jacoby „in allen berührten Gebieten, auch den schwierigeren, vorzügliche Kenntnisse“. Für das Nebenfach Physik befragte Max Planck ihn zu optischen Phänomenen und Messungen galvanischer Ströme. Nach dessen Urteil bewies er „allenthalben sehr gute Kenntnisse“. Dazu gab es Prüfungen in Mineralogie und Philosophie. Jacoby erhielt insgesamt das Prädikat „magna cum laude“. (...)

Dem Spezialisten für optische Probleme der Farbenlehre gelang es nach 1933 nicht, eine Anstellung im Ausland zu erhalten. 1943 wurde er in Auschwitz ermordet.

Herbert Pese forschte und unterrichtete an der Universität Breslau. Finanziert wurde er durch Gelder der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. Obwohl Pese damit formal nicht unter das Berufsbeamtengesetz fiel, verlor er wie andere in der gleichen Situation dennoch sein Stipendium. Damit war er neben Professor Fritz Reiche und der Privatdozentin Hedwig Kohn (siehe Physik Journal, November 2020, S. 36/37) der dritte Physiker, dessen Laufbahn an der Universität Breslau 1933 abrupt endete.

Herbert Pese wurde 1899 in Gleiwitz als Sohn eines Kaufmanns geboren, der ein „Damenputz-Spezialhaus“ betrieb, das er 1905 nach Breslau verlagerte. Pese durchlief dort die Schule bis zum Abitur (1919), studierte dann an mehreren Universitäten, zuletzt an der TH Breslau, wo er sich zwi-schen 1924 und 1926 bei Erich Waetzmann mit Membranen und der Analyse von akustischen Schwingungen beschäftigte. Am 25. Juni 1925 trat er der DPG bei, die er 1931 wie-der verließ. 1927 wechselte er an das von Clemens Schäfer geleitete physikalische Institut der Universität Breslau, was mit einer Umorientierung zur Optik verbunden war. Schäfer verschaffte ihm bald ein Stipendium der Notgemeinschaft. (...)

• 11/2020 • Seite 35

• 11/2020 • Seite 35Die akademische Karriere des Professors für Physik und physikalische Chemie endete im April 1933. Späte Emigrationsversuche scheiterten. Byk wurde deportiert und in Sobibor ermordet.

Alfred Byk war der älteste Sohn von Heinrich Byk, der 1873 in Berlin eine chemische Fabrik errichtet hatte, die er 1885 nach Oranienburg verlegte. Der Onkel Eugen Bamberger mütterlicherseits war seit 1893 Professor für allgemeine Chemie am Polytechnikum in Zürich. Alfred und seine drei Geschwister wuchsen in Berlin auf. Nach dem Abitur am französischen Gymnasium begann er mit dem Studium der Chemie, das er nach elf Semestern in Freiburg und Berlin 1902 mit einer Dissertation abschloss.

In den folgenden Jahren verschob sich sein Interesse zunächst in die physikalische Chemie und über die damit zusammenhängenden thermodynamischen Fragen schließlich in die Physik, in der er sich 1906 an der Berliner Universität bei Max Planck habilitierte. Im Jahr zuvor hatte er schon an der Technischen Hochschule Berlin eine Privatdozentur für physikalische Chemie und 1910 den Titel Professor erhalten. Als Nachfolger Max von Laues war Byk zwischen 1909 und 1912 Assistent von Planck. Lise Meitner folgte ihm in dieser Position. An der Universität wie an der Technischen Hochschule wurde Byk 1921 bzw. 1922 zum nichtbeamteten außerordentlichen Professor ernannt. Planck schätzte ihn, fand ihn „sehr gebildet, sehr belesen“ und befürwortete als Herausgeber der „Annalen der Physik“ die Aufnahme seiner Arbeiten. (...)

In Berlin wurde eine Stele für das ehemalige DPG-Mitglied eingeweiht.

• 11/2020 • Seite 29

• 11/2020 • Seite 29Auch Mitglieder der DPG wurden Opfer des nationalsozialistischen Systems.

Dieser Artikel ist denjenigen Mitgliedern der DPG gewidmet, die der Mordmaschinerie des NS-Staates zum Opfer gefallen sind. Dazu sollen auch alle zählen, die angesichts ihrer ausweglos erscheinenden Lage in den Suizid getrieben wurden. Ihr Tod stand am Ende einer Entwicklung, denn Opfer waren sie schon zuvor geworden, hatte man sie doch ihres sozialen Umfeldes, ihrer ökonomischen Sicherheit sowie in manchen Fällen auch ihrer zuvor deportierten Eltern und Geschwister beraubt.

Schon im April 1933 hatte die von der NSDAP dominierte Koalitionsregierung, dank des Ermächtigungsgesetzes vom 23. März frei von der Notwendigkeit parlamentarischer Zustimmung, ein Gesetz „zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ erlassen. Es sah unter anderem vor, dass Menschen mit allein schon einem jüdischen Großelternteil (als „nichtarisch“ bezeichnet) aus dem öffentlichen Dienst und damit auch aus allen Universitäten oder staatlichen Forschungseinrichtungen wie den meisten Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft verbannt wurden. Das fand bald ebenfalls Anwendung auf das gesamte nichtbeamtete wissenschaftliche Personal. Der Beamtenstatus half nur noch denen, die ihn bereits vor dem Ersten Weltkrieg besessen hatten oder jenen, die aufgrund von „Feindberührung“ in jenem Krieg den „Frontkämpferstatus“ erhielten. Diese Ausnahmebestimmungen wurden restriktiv ausgelegt, manchmal ignoriert und sollten mit den „Nürnberger Gesetzen“ von 1935 gänzlich aufgehoben werden. Darin wurde der Begriff „jüdisch“ dann mit mindestens drei jüdischen Großeltern gegenüber der „Nichtarierdefinition“ deutlich enger, aber weiterhin völlig unabhängig von einer religiösen Zugehörigkeit definiert. Es handelte sich demgemäß um eine Fremdbestimmung, die von der Abstammung abgeleitet wurde und nicht auf der Selbstwahrnehmung beruhte. Aber auch jene, die dieses Attribut für sich akzeptierten, bildeten deshalb allein noch keine abgrenzbare soziale Gruppe mit einem spezifischen Zusammenhalt. Es gab lediglich eine häufige Zugehörigkeit zum gehobenen Bürgertum. Der von Max Planck retrospektiv geschilderte Besuch bei Hitler enthielt insoweit eine zutreffende Charakterisierung des gesellschaftlichen Status der meisten betroffenen Kollegen, wenn er sie als „alte Familien mit bester deutscher Kultur“ beschrieb [1]. Ähnlich sah es Thomas Mann, der von falschen Klischeevorstellungen abrücken musste, als er 1904 seinem Bruder nach einem Besuch bei den Pringsheims (er heiratete 1905 mit Katia eine Schwester des Physikers Peter Pringsheim) mitteilte [2]: „Kein Gedanke an Judenthum kommt auf, diesen Leuten gegenüber; man spürt nichts als Kultur.“

Peter Pringsheim gehörte 1933 zu den etwa 15 Prozent der Mitglieder der DPG, die jüdische Vorfahren hatten und im Sinn der erwähnten Gesetzgebung „Nichtarier“ waren bzw. die zu den etwa 13 Prozent zählten, die ab 1935 nach den Kriterien der Nürnberger Gesetze als „Juden“ galten. Für letztere wurde ihr Status spätestens ab 1938 zu einer tödlichen Gefahr. Wie Pringsheim war etwa die Hälfte der Betroffenen entweder schon christlich aufgewachsen oder hatte das Judentum inzwischen verlassen. Die erwähnten Maßnahmen von 1933 betrafen gemäß der obigen Definition einen Personenkreis, aus dem einige bis dahin nicht einmal von ihrer nun problematischen Herkunft gewusst hatten. Im Jahr 1937 kamen noch alle hinzu, die mit einem „nichtarischen“ Ehepartner verheiratet waren, darunter mindestens 13 Mitglieder der DPG. Wenn eine solche Heirat erst nach 1933 geschlossen wurde, war eine Anstellung im öffentlichen Bereich von vornherein nicht mehr möglich. Die Umsetzung der Maßnahmen zu Beginn des Sommersemesters 1933, die gerade viele der jüngeren Wissenschaftler betraf, weil diese schon zwangsläufig unter keine der beiden Ausnahmeregelungen fallen konnten, gestaltete sich unübersichtlich. Herkunft und Fronteinsatz waren in eigens dafür entwickelten Fragebögen zu belegen. (...)

• 11/2020 • Seite 3

• 11/2020 • Seite 3Die Geschichte der DPG in der NS-Zeit gilt es stets, aufs Neue zu bewerten.

Zu: ''Kein Ruhmesblatt'' von Stefan Jorda, Januar 2007, S. 51

In einem von der DPG initiierten und finanzierten Forschungsprojekt versucht eine international zusammengesetzte Gruppe von Physikhistorikern die Geschichte der Deutschen Physikalischen Gesellschaft im Dritten Reich zu bilanzieren.

Als lebendiges Denkmal des jüdischen Volkes für den Holocaust bewahrt Yad Vashem die Erinnerung an die Vergangenheit und vermittelt ihre Bedeutung an kommende Generationen.

Die umfangreiche Festschrift aus dem Jahr 1995 bietet einen ausführlichen und immer noch lesenswerten Einblick in die ersten 150 Jahre der DPG-Geschichte, in der sich die Entwicklung der Physik und die Zeitumstände spiegeln.

Abendvortrag von Dr. Stefan L. Wolff, Senior Researcher am Forschungsinstitut des Deutschen Museums München, zum 176. Gründungsjubiläum der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

In einem umfangreichen Sammelband beleuchtet eine Gruppe namhafter Autoren die Geschichte der Deutschen Physikalischen Gesellschaft im Dritten Reich und beleuchtet wesentliche Aspekte und Zusammenhänge einer Organisation im Spannungsfeld zwischen politischer Anpassung und wissenschaftlicher Autonomie.

Anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums hat die DPG eine Chronik erstellt. Sie gibt einen Überblick über ihre traditionsreiche Geschichte.