Mehr als Meteorologie

Das Max-Planck-Institut für Meteorologie feiert 50-jähriges Jubiläum.

Das Max-Planck-Institut für Meteorologie feiert 50-jähriges Jubiläum.

• 12/2021 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

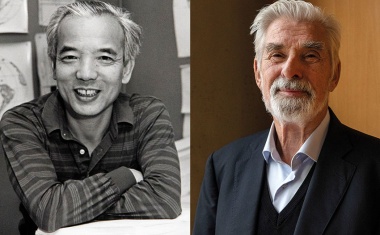

• 12/2021 • Seite 26 • DPG-MitgliederZum Physik-Nobelpreis 2021 an Syukuro Manabe und Klaus Hasselmann

Eine Hälfte des Nobelpreises für Physik 2021 erhalten Syukuro (Suki) Manabe und Klaus Hasselmann „für die physikalische Modellierung des Erdklimas, für die Quantifizierung seiner Schwankungen und die verlässliche Vorhersage der Erderwärmung“. Es ist der erste Nobelpreis für Umweltphysik und der zweite in den Umweltwissenschaften nach dem Chemie-Nobelpreis 1995 für die Erklärung des Ozonlochs an Paul Crutzen, Mario Molina und Sherwood Rowland.

Suki Manabe und Klaus Hasselmann sind so eminente Figuren in der Klimaphysik, dass ich sie beide persönlich kenne. Klaus Hasselmann war ein steter Begleiter meines eigenen beruflichen Werdegangs, aber die Ideengeschichte dieses Nobelpreises begann mit Suki Manabe. Daher möchte ich diesen Beitrag auch mit ihm beginnen.

Der Wirbelwind

Suki Manabe feierte am 25. September seinen 90. Geburtstag. Er stammt aus Japan, hat aber praktisch sein gesamtes Berufsleben in den USA verbracht – überwiegend in Princeton, New Jersey – abgesehen von einer kurzen Rückkehr nach Japan nach seiner offiziellen Pensionierung. Die meiste und produktivste Zeit in Princeton verbrachte er nicht an der berühmten Universität, sondern am – außerhalb der Fachwelt weitgehend unbekannten – Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL). Diese Einrichtung der Wetterbehörde der USA genießt innerhalb des Fachs einen legendären Ruf. Der ebenso legendäre erste Direktor Joseph Smagorinsky versammelte Ende der 1950er-Jahre die weltweit herausragendsten Talente am GFDL, um numerische Modelle für Atmosphäre und Ozean zu entwickeln. Als einer von ihnen genoss Suki Manabe praktisch völlige Freiheit, um seine wissenschaftlichen Ziele zu verfolgen. 1969 gelang es der Gruppe um ihn und um den Ozeanmodellierer Kirk Bryan, das erste gekoppelte Zirkulationsmodell für Atmosphäre und Ozean zu erstellen [1].

In Manabes nobelpreisgekrönter Arbeit geht es jedoch um eine viel fundamentalere Frage: Er benannte als Erster die unverzichtbaren Prozesse, um die Folgen einer Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre theoretisch vorherzusagen. Unter den damals vergleichsweise bescheidenen Umständen fasste er die Prozesse in numerischen Modellen zusammen und leitete aus ihnen wichtige Ergebnisse her. (...)

• 7/2018 • Seite 20

• 7/2018 • Seite 20Neue Rekonstruktionen und Analysemethoden zeigen, dass der Golfstrom schwächer ist als je zuvor in den letzten 1500 Jahren.

• 12/2017 • Seite 42

• 12/2017 • Seite 42Nach ihrem Physikvordiplom hat sich Maren Walter auf die Ozeanografie spezialisiert.

Dr. Maren Walter hat Physik und Ozeanografie studiert und fährt als beobachtende Ozeanografin regelmäßig auf verschiedenen Forschungsschiffen zur See. Sie hat bereits an 24 Fahrten teilgenommen, die jeweils zwischen drei und sechs Wochen dauerten. Wenn sie nicht auf hoher See ist, arbeitet sie als Wissenschaftlerin an der Universität Bremen und wertet ihre Daten aus bzw. bereitet neue Forschungsreisen vor.

Wie kommt man als Physikerin auf ein Forschungsschiff?

Der Wunsch, zur See zu fahren, stammt aus meiner Kindheit. Mein Vater war Kapitän, und ich bin immer gern zur See gefahren. Daher wollte ich auch Kapitän werden. Später war das wegen meiner schlechten Augen keine Option mehr.

Also haben Sie Physik studiert?

Ich war breit naturwissenschaftlich interessiert und wusste, dass mir mit Physik viele Türen offen stehen. Deswegen habe ich in Marburg mit dem Physikstudium begonnen, bin dann allerdings nach dem Vordiplom nach Kiel gezogen, um Physik mit Schwerpunkt Ozeanografie zu studieren...

• 7/2017 • Seite 53

• 7/2017 • Seite 53Die Bestimmung der Quellen und Senken von Treibhausgasen ist wichtig für Klimavorhersagen.

Seit der Industrialisierung steigen durch menschliches Handeln die Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Der Ozean und die Landokosysteme haben von den Emissionen aber etwa die Halfte aufgenommen und damit den Klimawandel entscheidend gebremst. Um abschätzen zu können, wie stark diese Reservoire auch künftig kohlenstoffhaltige Verbindungen speichern können, sind ausgefeilte und genaue Messungen der zugehörigen Austauschflüsse erforderlich.

Treibhausgase, welche die Strahlung im thermischen Infrarot-Spektralbereich absorbieren und re-emittieren, beeinflussen maßgeblich das Klima auf der Erde. Die drei wichtigsten Treibhausgase in der Atmosphäre sind Wasser (H2O), Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4), wobei CO2 und CH4 Teil des Kohlenstoffkreislaufs sind. Dieser wirkt sich auf den Wasserkreislauf aus, denn der atmosphärische Wasserdampfgehalt hängt im Wesentlichen von den atmosphärischen Temperaturen und damit auch von CO2 und CH4 ab.

Der Kohlenstoffkreislauf beschreibt den Austausch von kohlenstoffhaltigen Verbindungen zwischen verschiedenen Reservoiren, also der Atmosphäre, dem Ozean, der Landoberfläche, welche die Biosphäre und die Böden enthält, sowie dem geologischen Reservoir. Dieser Austausch erfolgt auf verschiedenen Zeitskalen. Ohne Eingriff des Menschen läuft der Austausch mit dem großen geologischen Reservoir, das sich in der Erdkruste sowie dem Erdmantel befindet, auf sehr langen Zeitskalen ab [1]. Die in Sedimentgesteinen vorkommenden fossilen Brennstofflagerstätten sind Teil des geologischen Reservoirs. Wir möchten hier den Fokus auf den Klimawandel legen, der auf Zeitskalen von hunderten von Jahren stattfindet. In diesem Zusammenhang sind die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch den Menschen sowie der Austausch von Kohlenstoff zwischen Atmosphäre, Landökosystemen und Ozean relevant...

• 7/2017 • Seite 49

• 7/2017 • Seite 49Das Infrarotspektrometer erlaubt es, klimarelevante Prozesse in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre gezielt zu untersuchen.

Dürfte sich ein Atmosphärenphysiker etwas wünschen, so stünde ganz oben auf der Liste wahrscheinlich eine dreidimensionale Aufnahme mit präzisen Informationen zu Temperatur und Zusammensetzung der Atmosphäre – von zeitlicher Auflösung und langer Messreihe ganz zu schweigen. Erste Messungen des Infrarotspektrometers GLORIA belegen eindrucksvoll, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen könnte.

Die Luftschichten der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre in Höhen zwischen 5 und 25 km beeinflussen unser Klima erheblich. In diesem relativ kalten Bereich der Atmosphäre wirken sich Änderungen in der Konzentration von Treibhausgasen und Wolken besonders stark auf die Strahlungsbilanz der Atmosphäre aus. Die räumlich und zeitlich sehr variablen Treibhausgase wie Wasserdampf und Ozon sorgen dabei für hohe Unsicherheiten. Beispielsweise tragen unter anderem geringe, bisher unverstandene Variationen von Wasserdampf in der unteren Stratosphäre (0,5 ppmv, etwa 10 Prozent) zur Variabilität der Bodentemperatur auf Zeitskalen von Jahrzehnten bei. So hat ein plötzlicher Rückgang des Wasserdampfes im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts den berechneten Temperaturanstieg infolge anthropogener Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan um etwa 25 Prozent auf rund 0,1 Kelvin pro Jahrzehnt verlangsamt [1]. Gleichzeitig ist die räumliche und zeitliche Variabilität in der oberen Troposphäre und der unteren Stratosphäre das Ergebnis der komplexen Wechselwirkung einer Vielzahl atmosphärischer Prozesse. Ihr unzureichendes Verständnis wirkt sich auf die Vorhersagekraft globaler und regionaler Klima- und Wettermodelle aus. Das Infrarotspektrometer GLORIA soll dazu beitragen, diese Prozesse besser zu verstehen (Abb. 1). Dazu gehören beispielsweise der konvektive Aufwärtstransport von Wasserdampf und ozonzerstörenden Substanzen in den Tropen, der quasi-horizontale Austausch von Luftmassen zwischen der oberen tropischen Troposphäre und der unteren extratropischen Stratosphäre sowie die globale Umverteilung von Spurenstoffen durch die von atmosphärischen Wellen getriebene stratosphärische Brewer-Dobson-Zirkulation.

Die Stratosphäre in etwa 10 bis 50 km Höhe beeinflusst das bodennahe regionale Klima und Wetter aber nicht nur über Strahlungseffekte von Treibhausgasen, sondern auch über die großräumige Luftzirkulation. Der stratosphärische Polarwirbel ist ein großräumiges Tiefdruckgebiet über dem Winterpolargebiet, das von einem Starkwindband rund um den Globus umschlossen ist. Der Wind weht dabei von Westen nach Osten, und seine Stärke beeinflusst nach neuen Erkenntnissen auch den polaren Strahlstrom in der Troposphäre in einer Höhe von 8 bis 12 km. Dieser Jetstream ist vom Flugverkehr bekannt, wo er beispielsweise die Reisezeit von Nordamerika nach Europa verkürzt. Die Kopplung von Polarwirbel und Jetstream ist bisher wenig verstanden. Neuere Untersuchungen zeigen, dass ein Abschwächen des Polarwirbels zu einer Verschiebung der Lage des Jetstreams führt, die in Nordeuropa kalte trockene Winter begünstigt [2]. Die Stärke des Polarwirbels wird maßgeblich von planetaren Wellen beeinflusst. Planetare Wellen werden in der Troposphäre angeregt und breiten sich in die Stratosphäre aus. Sie stellen globale Schwingungen der Luftströmung entlang der Breitenkreise dar, bei denen die Coriolis-Kraft als Rückstellkraft fungiert. Während der Einfluss planetarer Wellen auf den Polarwirbel recht gut verstanden ist, gilt dies nicht für kleinräumigere Schwerewellen [3]. Diese Luftschwingungen entstehen mit der Schwerkraft als Rückstellkraft, wenn eine Luftströmung ein Gebirge überqueren muss (orographische Anregung), aber auch durch Konvektion oder andere Instabilitäten innerhalb der Strömung. Wie Schwerewellen angeregt werden, sich im Hintergrundwind ausbreiten und mit diesem wechselwirken, ist noch nicht gut verstanden...

• 7/2017 • Seite 43

• 7/2017 • Seite 43Wolken spielen eine wichtige Rolle für die Vorhersage von Wetter und Klima.

Jede Wolke ist einzigartig, weil die Mechanismen ihrer Bildung und Entwicklung sehr vielfältig sind und sich auf unterschiedlichen Orts- und Zeitskalen abspielen. Sie bestimmen die Verteilung von Niederschlag auf der Erde, den Strahlungshaushalt und die atmosphärische Dynamik. Für Klima- und Wettermodelle ist ein detailliertes Verständnis von Wolkenprozessen essenziell.

Wolken faszinieren durch ihre Vielfalt und Einmaligkeit. Ihre phänomenologischen (makrophysikalischen) Charakteristika wie die Höhe der Wolkenbasis über Grund oder ihre vertikale Mächtigkeit erlauben es, sie in Gruppen mit typischen Merkmalen einzuordnen. Demnach unterscheidet man horizontal ausgerichtete, stratiforme Wolken, die sich in verschiedenen Höhen der Troposphäre ausbilden, von hauptsächlich vertikal ausgedehnten, konvektiven Wolkentürmen, die bis in die obere Troposphäre und darüber hinaus reichen und häufig mit Starkniederschlag, Windböen, Hagel oder Gewitter einhergehen (Abb. 1). Trotz der typischen äußeren Erscheinung ist jede Wolke einzigartig. Dies zeigt sich vor allem durch eine hohe Variabilität ihrer mikrophysikalischen Eigenschaften. So erstreckt sich die Größe von Wolkentröpfchen, Eiskristallen und Niederschlagspartikeln von einigen Mikrometern bis zu Zentimetern.

Wolken bestimmen durch den Niederschlag die geographische Verteilung des verfügbaren Süßwassers auf der Erde. Würde man den gesamten in der Atmosphäre enthaltenen Wasserdampf auskondensieren, ergäbe sich eine nur etwa 2,5 cm hohe flüssige Wasserschicht auf der Erdoberfläche. Wenn nur das vorhandene flüssige und eisförmige Wasser der Wolken akkumuliert würde, wäre die Wasserschicht 0,1mm dünn. Trotz dieser im Vergleich zur Gesamtausdehnung der Troposphäre (10 bis 15 km) sehr kleinen Werte stellen troposphärische Wolken innerhalb des Erdsystems ein entscheidendes Bindeglied für den hydrologischen Kreislauf dar. Sie spielen eine wesentliche Rolle für die Verfügbarkeit von Trink- und Brauchwasser in Flüssen, Seen und Grundwasserreservoiren. Die geographische Verteilung von Niederschlag ist dabei eng mit dynamischen Atmosphärenprozessen verbunden, wobei Phasenumwandlungen und entsprechende latente Energietransformationen auftreten...

• 7/2017 • Seite 37

• 7/2017 • Seite 37Der Klimawandel verursacht große Veränderungen in der mittleren Atmosphäre.

Die Diskussion über den Klimawandel konzentriert sich meist auf unsere unmittelbare Umgebung, d. h. auf die Troposphäre als unterste Schicht der Atmosphäre. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass anthropogene Aktivitäten auch die höher liegenden Schichten beeinflussen: Stratosphäre und Mesosphäre reagieren darauf deutlich stärker als die Troposphäre. Das zeigt sich in einigen fundamentalen Zusammenhängen von Trends in der mittleren Atmosphäre in Höhen von zehn bis hundert Kilometern.

Der Treibhauseffekt beruht darauf, dass die Anzahldichten von Gasen wie Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) in der Troposphäre genügend groß sind. Diese im Infraroten aktiven Spurengase absorbieren z. B. vom Erdboden emittierte IR-Photonen größtenteils und re-emittieren sie wieder. Eine anthropogene Zunahme der Konzentrationen von Treibhausgasen, vor allem von CO2, führt damit zu einer Erwärmung der bodennahen Schichten von global etwa einem Grad in den letzten 120 Jahren, aber auch lokal zu einem Anstieg der Niederschläge, beispielsweise in Deutschland vor allem im Winter, sowie zu einer weltweiten Zunahme von Extremereignissen. Ein Teil der IR-Strahlung gelangt von der Troposphäre in obere Schichten („Strahlungstransfer“). Weil die Anzahldichten der Gase mit zunehmender Höhe exponentiell sinken, kann ein immer größerer Anteil der emittierten IR-Photonen die Erdatmosphäre verlassen, und die Atmosphäre kühlt ab („cooling to space“). Neben der IR-Strahlung beeinflussen viele weitere Prozesse die thermische Struktur der Atmosphäre.

Die Temperatur der Stratosphäre hängt wesentlich davon ab, dass hier die ultraviolette solare Strahlung durch Ozon absorbiert wird und die Atmosphäre aufheizt. Diese Aufheizung reicht grob von 30 bis 70 km Höhe und führt zum Temperaturmaximum bei etwa 50 km. In der mittleren Atmosphäre spielen aber auch dynamische Prozesse eine wichtige Rolle, was sich besonders deutlich in der oberen Mesosphäre in mittleren und polaren Breiten zeigt. Dort ist es im Sommer sehr viel kälter als im Winter. Tatsächlich sind die in diesem Höhenbereich gemessenen Temperaturen um bis zu 120 Grad niedriger, als es aufgrund eines strahlungsbestimmten Zustands zu erwarten wäre. Die obere Mesosphäre, in mittleren und hohen Breiten im Sommer bei ca. 90 km Höhe, ist mit rund 130 K die kälteste Region der gesamten Erdatmosphäre. Unter diesen Bedingungen können sich sogar Eisteilchen bilden („leuchtende Nachtwolken“, Abb. 1). Die niedrigen Temperaturen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Schwerewellen eine großräumige „residuelle“ Zirkulation induzieren, die in der Mesosphäre in mittleren und hohen Breiten im Sommer aus aufsteigenden Luftmassen besteht. Dies führt zu einer adiabatischen Abkühlung. Im Winter sorgen umgekehrt die absinkenden Luftmassen für eine Erwärmung. Bei den Schwerewellen handelt es sich um großräumige periodische Schwingungen in der Atmosphäre, die z. B. bei der Überströmung eines Gebirges angeregt werden. Die Dichte in einem Luftpaket, das nach oben steigt, ist im Allgemeinen kleiner als die Dichte der Umgebung. Dies führt zu einer Rückstellkraft, deren Stärke proportional zur Auslenkung ist, ähnlich wie bei einer Feder. Es kommt zu Schwingungen des Luftpakets um die Gleichgewichtslage und zu Wellen mit periodischen Schwankungen von Dichte, Temperatur, Druck und Winden [1]. Diese Schwerewellen haben typische Periodendauern von Minuten bis Stunden und vertikale bzw. horizontale Wellenlängen von etwa 2 bis 30 km bzw. 10 bis 1000 km. Aufgrund der abnehmenden Luftdichte wachsen die Amplituden dieser Wellen mit der Höhe exponentiell an. Schließlich brechen sie in höheren Schichten und deponieren dort Impuls und Energie, was entscheidend zur residuellen Zirkulation beiträgt. Schwerewellen sind Gegenstand aktueller Forschung. Wichtige physikalische Prozesse sind nicht ausreichend verstanden, z. B. ihre Erzeugung, Ausbreitung, Filterung und Brechung. Auch die nichtlineare Wechselwirkung dieser Wellen mit dem atmosphärischen Hintergrund sowie mit Gezeiten der Atmosphäre bzw. mit größerskaligen planetaren Wellen ist unklar. Eine wichtige Eigenschaft dieser Wellen ist es, weit entfernt liegende Höhenschichten miteinander koppeln zu können...

• 7/2017 • Seite 31

• 7/2017 • Seite 31Die Atmosphärenphysik erforscht die komplexen Verhältnisse in der empfindlichen Gashülle der Erde.

Hätte die Erde die Größe eines Basketballs, so wäre die Atmosphäre gerade mal einen Millimeter „dick“. Doch diese hauchdünne Hülle sorgt auf vielfältige Weise für lebensfreundliche Bedingungen und spielt eine entscheidende Rolle für unser Klima. Grund genug, um sich mit den wesentlichen Aspekten der Physik der Atmosphäre genauer zu beschäftigen.

Etwa 99 Prozent der gesamten atmosphärischen Luftmasse befindet sich in ihren untersten 30 Kilometern. Doch auch wenn das bezogen auf den Erddurchmesser nicht viel erscheint, ist die Erdatmosphäre für alles Leben auf der Erde von fundamentaler Bedeutung. Sie ist verantwortlich für den natürlichen Treibhauseffekt, der die globale Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche um 30 bis 33 °C auf behagliche +15 °C anhebt und so flüssiges Wasser auf der Erdoberfläche ermöglicht. Die Atmosphäre schirmt hochenergetische kosmische Strahlung ab und beherbergt die stratosphärische Ozonschicht, die Landlebewesen vor der gefährlichen UV-Strahlung der Sonne schützt. Und sie versorgt Menschen wie Tiere mit dem lebenswichtigen Sauerstoff und Pflanzen mit dem notwendigen Kohlendioxid. Die Atmosphäre sorgt – überwiegend durch den Transport latenter Wärme vom Äquator aus polwärts – für eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Zudem ist sie als wichtiges Reservoir über vielfältige und komplexe Wechselwirkungsprozesse in globale Spurenstoffkreisläufe und den Wasserkreislauf eingebunden. Nur neun Gase machen 99,9999 Prozent (Volumen) der Atmosphäre aus: Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf, CO2 und die Edelgase Argon, Neon, Helium und Krypton sowie Methan. Das restliche Millionstel besteht aus hunderten bis tausenden von Spurengasen.

Der Atmosphärendruck P und zunächst auch die Temperatur T nehmen mit der Höhe z ab. Die Druckabnahme wird durch die barometrische Höhenformel beschrieben [1]...

• 7/2017 • Seite 24

• 7/2017 • Seite 24Auf der norwegischen Forschungsstation Alomar betreibt das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Instrumente zur Untersuchung der mittleren Atmosphäre.

Ende Februar besuche ich das erste Mal in meinem Leben die Arktis. Morgens um acht stehe ich bei strahlendem Sonnenschein vor dem Andøya Space Center, das am Fuße eines rund 400 Meter hohen Hügels auf der kleinen Insel Andøya in Nordnorwegen liegt. Ich warte auf Gerd Baumgarten. Der Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) an der Universität Rostock in Kühlungsborn nimmt mich mit zum Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research – kurz: Alomar. Vom Andøya Space Center aus sind es nur knapp sechs Kilometer, allerdings geht es auf dem letzten Kilometer steil den kleinen Berg hinauf: Unser Wagen hat daher Vierradantrieb und Spikes an den Reifen. Vor uns fährt der Schneepflug und schiebt Schneemassen zur Seite. Nach rund zehn Minuten Fahrt sehen wir unser Ziel: ein achteckiges Gebäude mit schrägen Fenstern.

Ein eisiger Wind fegt uns um die Ohren, als wir aus dem Auto steigen und uns schnell in die Forschungsstation flüchten. Im Eingangsbereich schlüpfen wir in die bereit stehenden Sandalen, die verhindern sollen, dass mit den Winterstiefeln Schnee und Dreck in das Gebäude gelangen – schließlich stehen hier sehr teure optische Geräte. Der erste Weg führt Gerd Baumgarten und mich in den großen Aufenthaltsraum im ersten Stock. Dort bietet sich ein spektakulärer Ausblick auf das Meer, die vielen Fischerboote vor der Küste und die schneebedeckten Nachbarinseln. Keine Frage: Die fast 15-stündige Anreise – mit zwei langen Zwischenstopps in Oslo und Bodø – hat sich gelohnt!

Bereits seit seiner Doktorarbeit vor 20 Jahren kommt Gerd Baumgarten dreimal im Jahr für zwei bis drei Wochen auf die Forschungsstation, um das Rayleigh/Mie/Raman-Lidar (RMR-Lidar) zu betreuen, welches das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik seit 1994 zusammen mit dem Service d’aéronomie du CNRS aus Frankreich betreibt. Mit dem Experiment lassen sich beispielsweise Temperaturen und Winde und deren zeitliche Variation aufgrund von Schwerewellen oder Gezeiten analysieren. Zudem ist es möglich, Aerosolschichten, polare Stratosphärenwolken im Winter oder leuchtende Nachtwolken im Sommer zu untersuchen. Das erlaubt Rückschlüsse auf die thermische Struktur und dynamische Prozesse der mittleren Atmosphäre.#) Diese spielt beim Verständnis des Klimawandels und für Klimamodelle eine wichtige Rolle. Zudem lassen sich in der Arktis besondere Phänomene untersuchen wie der Polarwirbel oder die damit zusammenhängende plötzliche Stratosphärenerwärmung. Bei dieser steigt die Temperatur der Stratosphäre innerhalb weniger Tage um mehr als 50 Grad an...

• 12/2015 • Seite 29

• 12/2015 • Seite 29Stratosphärische Veränderungen müssen in langfristigen Klimaprognosen berücksichtigt werden.

Seit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ist die global gemittelte bodennahe Temperatur signifikant gestiegen. Allerdings vollzieht sich der Klimawandel nicht stetig, sondern die Temperatur steigt mal mehr, mal weniger stark an. In den letzten Jahren gab es viele Diskussionen über die sog. Erwärmungspause nach 2000 und ihre möglichen Ursachen. Natürliche Fluktuationen und Veränderungen in der Stratosphäre beeinflussen das Klimasignal in jedem Fall wesentlich. Daher ist es erforderlich, die Variabilität der Stratosphäre und deren langfristige Veränderungen für zuverlässige Klimaprognosen zu berücksichtigen.

Die globale Erwärmung der Erde in den letzten 130 Jahren ist wissenschaftlich gut dokumentiert [1]. Vor allem anthropogene Emissionen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2) haben seit Beginn der Industrialisierung dazu geführt, dass sich die bodennahen Temperaturen statistisch signifikant erhöht haben, im Globalmittel um etwa 0,8 °C. Allerdings verlief dieser Temperaturanstieg über die letzten Jahrzehnte nicht stetig, da ihn viele Faktoren beeinflussen. So gab es immer wieder Phasen, in denen sich die Erde stärker oder schwächer erwärmte oder sogar relativ gesehen abkühlte (Abb. 1). Als Bezugspunkt für diese Angaben dient der Temperaturmittelwert der Jahre 1951 bis 2012. Besondere Aufmerksamkeit erhielt in letzter Zeit die Erwärmungspause, die man in den Jahren nach 2000 zu erkennen glaubte [1]: Die bis zum Jahr 2011 verfügbaren Temperaturzeitreihen suggerierten, dass sich die globale Erwärmung deutlich abgeschwächt hat. Aus diesen Daten folgte, dass die global gemittelte Bodentemperatur seit Ende des letzten Jahrhunderts nur um etwa 0,05 °C pro Jahrzehnt zugenommen hat [1]. In einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien ging es um die möglichen Gründe dafür. Neueste Analysen der verfügbaren Temperaturzeitreihen lassen nun Zweifel an der Erwärmungspause aufkommen [2] (Abb. 1). Nach wie vor ist es notwendig und wichtig, die relevanten Einflussfaktoren für Klimaschwankungen bzw. für Veränderungen der Erwärmungsraten sorgfältig zu ermitteln und zu verstehen. Die Kenntnis dieser Variationen ist die Basis für zuverlässige Klimaprognosen. ...

• 6/2014 • Seite 35

• 6/2014 • Seite 35Über 3600 selbstständig operierende Messsonden des Argo-Projekts sind in allen Weltmeeren unterwegs und liefern laufend Daten für die Ozean- und Klimaforschung.

Alle bisherigen Daten zeigen, dass sich die oberen 1500 Meter des Ozeans, global gemittelt, relativ gleichmäßig erwärmt haben. Im Vergleich dazu sind die global gemittelten Lufttemperaturen in den letzten zehn Jahren nur leicht gestiegen. Lässt sich die „Erwärmungspause“ der Luft als Hinweis für eine Pause in der globalen Erwärmung interpretieren? Mehr als 90 Prozent der durch den Klimawandel bedingten Erhöhung der Wärmeenergie der Erde findet im Ozean statt. Um also zu beurteilen, ob der Klimawandel fortschreitet, muss man die Temperaturveränderung des Ozeans global erfassen. Dies ist ein zentrales Ziel des Roboternetzwerks Argo.

Der Ozean beherbergt das größte zusammenhängende Ökosystem der Erde und ist die Geburtsstätte des Lebens. Gleichzeitig ist er ein wichtiger Rohstofflieferant – reich an nachwachsender Nahrung, die jedoch infolge menschlicher Aktivitäten wie zunehmender Überfischung oder Meeresverschmutzung gefährdet ist. Er bedeckt rund 70 Prozent der Erdoberfläche und spielt für das Klima auf der Erde eine große Rolle. Doch die Bedeutung des Ozeans für den Menschen wird erst in jüngster Zeit in zunehmendem Maße wahrgenommen [1]. Um ein genaues Bild der heutigen und zukünftigen Veränderungen zu zeichnen, brauchen wir viel mehr und genauere Informationen und Daten aus allen Bereichen des Ozeans.

Der menschliche Einfluss verändert die Strahlungsbilanz der Atmosphäre durch den Eintrag von Kohlendioxid (CO2), Methan und ähnlichen Gasen in die Atmosphäre. Die dadurch zunehmende infrarote Rückstrahlung erwärmt die oberen Wasserschichten. Turbulente Vermischung und die Meeresströmungen verteilen das warme Wasser ungleichmäßig über den Ozean. Die Erwärmung des Meereswassers verändert den Lebensraum Ozean und beeinflusst seine Lebewesen – das Phytoplankton-Vorkommen ändert sich, Fischschwärme wandern in kühlere Regionen aus, und Korallenriffe leiden unter Hitzestress. Warmes Wasser kann zudem weniger Gase aus der Atmosphäre aufnehmen, insbesondere Kohlendioxid und Sauerstoff. In der Folge wachsen sauerstoffarme Zonen im Ozean und verdrängen etwa große Fische. Langfristig verschärft sich auch das Klimaproblem: Ein wärmerer Ozean nimmt weniger als die bisherigen rund 30 Prozent des durch menschliches Handeln zusätzlich ausgestoßenen Treibhausgases CO2 aus der Atmosphäre auf – bedingt durch die geringere Löslichkeit und die zu erwartende Veränderung der Tiefenzirkulation. Zudem steigt der Meeresspiegel an. Dieser Effekt wird ungefähr die Hälfte des vom Weltklimarat IPCC erwarteten globalen Meeresspiegelanstiegs von 80 Zentimeter bis zum Jahr 2100 ausmachen. Eine große Zahl von Megastädten mit über 10 Millionen Einwohnern liegt heute in Küstenregionen; sie werden aktiv auf den Anstieg des Meeresspiegels reagieren müssen. Tropische Koralleninseln und Länder wie Holland, Dänemark oder Norddeutschland machen sich Sorgen um den Küstenschutz.

• 5/2014 • Seite 25

• 5/2014 • Seite 25Laser-Fernerkundung in der Atmosphäre

Ob für die Wahl geeigneter Standorte von Windkraftanlagen, die Beurteilung der Flugsicherheit nach Vulkanausbrüchen oder eine verbesserte Wettervorhersage: Bei all diesen Anwendungen wird die Streuung von Laserlicht in der Atmosphäre mittels verschiedener Lidar-Methoden ausgenutzt.

Schon kurz nach der Erfindung des Lasers durch Maiman (1960) haben Smullin und Fiocco vom Massachusetts Institute of Technology (USA) im Jahr 1962 die Entfernung zum Mond mit einem gepulsten Rubinlaser gemessen. Die reflektierten Photonen wurden mit einem Teleskop eingefangen, detektiert und abhängig von der Laufzeit gezählt. Damit ist das Prinzip eines Lidars aus „Light Detection“ (Strahlquelle, Teleskop und Detektor) „And Ranging“ (Messung der Entfernung aus der Laufzeit) eigentlich schon umrissen. Erste Messungen von Echos aus der Erdatmosphäre haben die beiden Pioniere 1963 durchgeführt. Heutzutage geht es aber um mehr als die reine Entfernungsmessung. Die spektralen Eigenschaften des zurückgestreuten Lichts erlauben nämlich Rückschlüsse auf die Zusammensetzung bzw. Eigenschaften der Atmosphäre. Damit lassen sich meteorologische Größen wie Temperatur, Dichte und Windvektor, Spurengaskonzentrationen oder optische Eigenschaften von Aerosolen und Wolkenpartikeln sowie ihre Höhenverteilung mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung bis in Höhen von 110 km bestimmen ...

• 10/2013 • Seite 23

• 10/2013 • Seite 23Unterhalb des Zugspitzgipfels bietet das Schneefernerhaus hervorragende Bedingungen für die Klima- und Umweltforschung.

Auf Deutschlands höchstem Berg drängeln sich wie an jedem schönen Tag die Touristen aus der ganzen Welt und bestaunen das großartige Panorama, das von den Voralpen bis zu den schneebedeckten Tiroler und Schweizer Bergen reicht. Aber mein Ziel ist nicht der Gipfel. Mit einer Seilbahn fahre ich in wenigen Minuten hinunter zur Station Sonnalpin unweit der kärglichen Reste des größten deutschen Gletschers. Im Winter tummeln sich hier die Skifahrer, aber im Sommer geht es ruhig zu. Hannes Vogelmann, mit dem ich verabredet bin, fordert routiniert eine dritte Seilbahn an, die uns zum Ziel bringt: zur Umweltforschungsstation Schneefernerhaus. Der mehrstöckige und verschachtelte Gebäudekomplex „klebt“ mitten in einem Südhang, 2650 Meter über dem Meeresspiegel und 300 Meter unter der Zugspitze. „Heute käme kein Bauplaner mehr auf die Idee, so ein Gebäude mitten in den steinschlag- und lawinengefährdeten Hang zu setzen“, sagt der 43-jährige Physiker.

Mit dem Ziel, die Zugspitze für Touristen zu erschließen, wurde Ende der 1920er-Jahre ein über vier Kilometer langer Stollen durch das Bergmassiv getrieben für eine Zahnradbahn, die noch heute in Betrieb ist. An ihrer Endstation eröffnete 1930 das Luxushotel Schneefernerhaus, dessen Betrieb nach einer jahrzehntelangen und wechselvollen Geschichte Anfang der 1990er-Jahre endgültig eingestellt wurde. Bayern und der Bund nutzten damals die Gunst der Stunde und investierten mehrere Millionen in den Umbau zur Forschungsstation, in der heute mehrere Institutionen, darunter das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Helmholtz-Zentrum München und das Umweltbundesamt, langfristig angelegte Forschungs- und Beobachtungsprogramme durchführen.

Hannes Vogelmann nutzt diese Möglichkeiten, um die Konzentration von Wasserdampf in Höhen zwischen drei und zwölf Kilometer zu messen. Wasser macht zwei Drittel des gesamten Treibhauseffekts aus und verweilt im Mittel nur wenige Tage in der Atmosphäre, in der es in allen drei Aggregatzuständen vorkommt. „Dies führt zu einer hohen Dynamik, die schwer zu erfassen ist“, erklärt er. In seinem Labor in der obersten Etage angekommen, betätigt er diverse Schalter, läuft um den optischen Tisch mit einem komplizierten Aufbau herum und öffnet eine Beobachtungskuppel. Während die Apparatur warmläuft, erklärt er, wie er mit einem Nd:YAG-Laser und nichtlinearen Kristallen Lichtpulse mit zwei leicht unterschiedlichen Frequenzen erzeugt. Ein Ti:Saphir-Kristall, den Blitzlampen pumpen, verstärkt die wenige Nanosekunden kurzen Pulse. „Dieser Ti:Saphir-Laser ist eine Gewaltmaschine“, sagt Vogelmann, „wir haben schon eine Pulsenergie von 250 mJ erreicht, was für einen abstimmbaren Einmodenlaser wohl Weltrekord ist“. Er illustriert diese „Gewalt“ eindrucksvoll, indem er den unsichtbaren Infrarotpuls mit einer Linse auf ein Stück Metall fokussiert. Im Takt der Entladungen entstehen kleine Blitze – sogar in der Luft, als er das Metall entfernt. Die Energie dafür liefert ein 30 000-Volt-Netzteil, in dem anfangs wegen der dünnen Luft massiv Probleme mit Überschlägen auftraten. Doch heute knattert das Netzteil zuverlässig vor sich hin. Inzwischen wäre die Apparatur auch messbereit, aber draußen ist Nebel aufgezogen, sodass es heute nichts wird mit der Messung. ...

• 11/2011 • Seite 23

• 11/2011 • Seite 23Turbulenz, Konvektion und die Umwälzbewegung in den Weltozeanen

Während Westeuropa durch den warmen Golfstrom ein relativ mildes Klima genießt, ist es auf entsprechenden Breitengraden an der Westküste Nordamerikas wesentlich kälter. Das liegt daran, dass die globale Umwälzbewegung in den Ozeanen asymmetrisch ist. Das Wasser des Golfstroms wird im Nordatlantik so dicht, dass es durch Konvektion absinkt und in der Tiefe wieder nach Süden strömt. Im Nordpazifik gibt es zwar einen dem Golfstrom sehr ähnlichen Strom, aber keine solche Konvektion. Was sind die Ursachen für diese Asymmetrie?

Wasser bedeckt etwa 70 Prozent der Erdoberfläche. Schon die enorme Größe der Ozeane macht deutlich, dass sie ein wichtiger Teil des Klimasystems sind. So absorbiert Wasser den größten Teil der Sonneneinstrahlung und speichert die Wärme. Strömungen verteilen die Wärme, bevor sie wieder an die Atmosphäre abgegeben wird. Die Weltmeere sind ständig in Bewegung: Die variierende Sonneneinstrahlung, die vom Äquator zu den Polen abfällt, sowie die Gravitationskräfte von Sonne und Mond treiben eine Fülle von kleinen und großen, schnellen und langsamen Strömungen von der Oberfläche her an. Die Erdrotation beeinflusst die Richtung der Strömungen.

Der Golfstrom im Nordatlantik ist wohl die bekannteste oberflächennahe Meeresströmung. Bei 38° nördlicher Breite transportiert er rund 90 Millionen Kubikmeter pro Sekunde nordwärts (das sind 90 Sv; 1 Sverdrup = 106 m3/s), während er nur etwa 100 km breit und 800 m tief ist. In allen großen Ozeanbecken und auf beiden Halbkugeln existieren Ströme mit ähnlichen Strukturen (Abb. 1). Auffallend sind starke polwärts gerichtete Ströme, die in den mittleren Breiten am westlichen Ozeanrand auftreten. Diese westlichen Randströme sind hauptsächlich für den Wärmetransport der Ozeane von den Tropen in die höheren Breiten verantwortlich. Strömungen dieser Art entstehen vor allem durch den Wind und beschränken sich auf die oberen 500 bis 1000 Meter des Ozeans. ....

• 11/2011 • Seite 20

• 11/2011 • Seite 20Neue Laborexperimente am CERN untersuchen die Rolle der ionisierenden Strahlung bei der Aerosol-Nukleation.

Flächendeckende Messungen der Konzentrationen von Spurengasen sind nötig, um die komplexen Prozesse in der Erdatmosphäre zu verstehen und die Luftqualität zu überwachen. Diese erfordert bisher ein dichtes Messnetz und für jedes Gas ein spezielles Messinstrument. Dagegen erlaubt die differentielle optische Absorptionsspektroskopie (DOAS), die meisten relevanten Stoffe mit einem einzigen Gerät räumlich aufgelöst nachzuweisen.

Die mit dem Klimawandel einhergehenenden Gefahren sind real. Um sie abzuwenden, ist umfangreiche Forschung und Entwicklung notwendig: eine Bestandsaufnahme.

Katrina, Rita, Andrew: Diese Namen tropischer Wirbelstürme sind uns aus den Nachrichten vertraut. Doch woher beziehen diese Sturmsysteme die Energie für ihre Zerstörungskraft und was unterscheidet Hurrikane von Tornados? Obwohl die genauen Ursachen noch nicht vollständig verstanden sind, sollen hier die wichtigsten Charakteristika und die Physik dieser gewaltigen Wetterphänomene beleuchtet werden.

Hochgeladene Wolkentröpfchen spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Gewittern. Ladungstrennung und -transport in solchen Wolken sind bis heute nicht endgültig verstanden - Laborexperimente können dabei helfen. Sie zeigen, wie sich winzige Jets ausbilden, mit denen sich die Tröpfchen unter bestimmten Bedingungen schlagartig entladen.

Der DPG-Fachverband Umweltphysik (UP) wurde im Jahr 1998 gegründet und schloss sich mit den Fachverbänden Meeresforschung und Meerestechnik sowie Agrar- und Ökosystemphysik zusammen.

Eine Präsentation von W. Aeschbach-Hertig vom Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg mit weiterführenden Links.