Ilja Rückmann und Walter Luhs • 10/2025 • Seite 45 • DPG-Mitglieder

Ilja Rückmann und Walter Luhs • 10/2025 • Seite 45 • DPG-MitgliederBunt und sicher

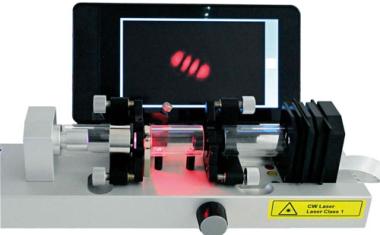

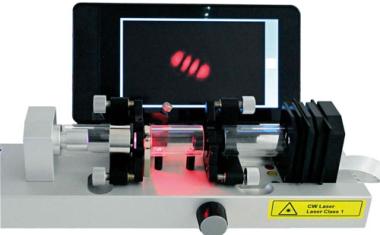

Für Schulexperimente steht nun ein sicherer Vier-Niveau-Laser zur Verfügung.

Ein neuer, augensicherer Vier-Niveau-Laser der Klasse 1 gestattet Laserbetrieb auf vier unterschiedlichen Wellenlängen. Dazu wurde das Konzept des kontinuierlichen Drei-Niveau-Rubinlasers übernommen und erweitert. Auch der neue Laser erlaubt es, in Schule und Praktikum die Funktionsweise eines Lasers ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen zu erlernen.

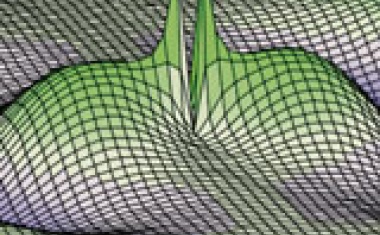

Ein mit blauem Licht angeregter und grün fluoreszierender Wackelpudding (Patentblau V, E 131, in Gelatine) demonstriert die Anfänge der Quantenoptik: Zur Erklärung ist mindestens das 1913 von Rutherford und Bohr entwickelte Atommodell mit Quantenübergängen zwischen den „Elektronenbahnen“ nötig. Die von Einstein 1917 postulierte stimulierte Emission ließ sich erst 1954 am Ammoniak-Maser-Oszillator experimentell demonstrieren und 1958 von Townes und Schawlow für den optischen Bereich theoretisch beschreiben. Maiman baute 1960 den ersten Laser mit einem blitzlampengepumpten Rubin. Um die Funktionsweise eines Lasers zu verstehen, sind weiterreichende Kenntnisse und vor allem sichere Laser-Experimente notwendig.

Erst seit dem letzten Jahr ermöglicht ein kontinuierlicher Rubin-Experimentallaser der Klasse 1 Experimente in Physik-Leistungskursen oder in Grundpraktika ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen, um so die Funktionsweise eines Lasers zu erlernen und experimentell zu erfahren [1, 2]. (...)

Lisa Stinken-Rösner, Laura Pannullo und Marcus Kubsch • 6/2025 • Seite 38 • DPG-Mitglieder

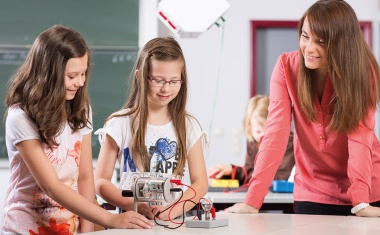

Lisa Stinken-Rösner, Laura Pannullo und Marcus Kubsch • 6/2025 • Seite 38 • DPG-MitgliederIch gehöre dazu!

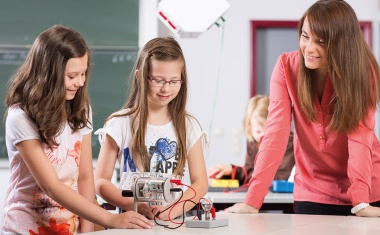

Physikidentität: Wege zur Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls in der Physik

Zu Beginn der Geschlechterforschung in der Physik lag der Fokus auf der generellen Unterrepräsentation von Frauen, den strukturellen Barrieren, die ihnen den Zugang zum Fach erschweren, sowie auf Exklusions-Mechanismen. Seit den 2000er-Jahren liegt der Fokus zunehmend auf den Fragen, welche Faktoren Frauen dazu motivieren, sich mit Physik zu identifizieren, und welche sozialen Prozesse beeinflussen, ob sie als Teil der physikalischen Gemeinschaft wahrgenommen werden.

Dass Frauen in der Physik unterrepräsentiert sind, beginnt schon in der Schule: So wählen nur zwei Prozent der Schülerinnen Physik als Leistungskurs in der Oberstufe, während es 2020 in Nordrhein-Westfalen zehn Prozent der Jungen waren [1]. Auch im Physikstudium sind Frauen eine Minderheit. Ihr Anteil stagniert seit einiger Zeit bei etwa 25 Prozent (22 Prozent im Fachstudium Physik und 37 Prozent mit Schwerpunkt Physik). Auf der akademischen Karriereleiter sinken diese Zahlen weiter. In der DPG liegt der Anteil an weiblichen Mitgliedern bei rund 16 Prozent [2]. Damit bleibt Physik ein männlich konnotiertes Fach, was sich auch in medialen Darstellungen von Physik und Stereotypen manifestiert.

Dies ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Physikalische Denk- und Arbeitsweisen sowie Wissen leisten einen wichtigen Beitrag für ein umfassendes Verständnis der Welt [3] – auch für gesellschaftlich relevante Herausforderungen wie den Klimawandel. Wenn vielen Mädchen und Frauen der Zugang zur Physik fehlt, entgehen ihnen dieser Aspekt der Bildung und die Möglichkeit, sich entsprechend gesellschaftlich zu engagieren. Durch das geringe Interesse an Physik nehmen Frauen stark physikbezogene Berufe als weniger attraktiv wahr und ergreifen diese seltener. In diesen Berufsfeldern ist der Fachkräftemangel jedoch groß [4]. Auch für die Entwicklung der Physik selbst ist der geringe Frauenanteil auf den höheren Stufen der akademischen Karriereleiter problematisch. Eine (allzu) homogene Physik läuft Gefahr, blinde Flecken in Forschung und Lehre zu entwickeln, weil geteilte Annahmen und Perspektiven nicht ausreichend kritisch reflektiert werden. Umgekehrt und kurz gesagt: Diversität fördert Exzellenz [5]. (...)

Daniel Laumann, Julia Welberg und Susanne Heinicke • 11/2024 • Seite 30 • DPG-Mitglieder

Daniel Laumann, Julia Welberg und Susanne Heinicke • 11/2024 • Seite 30 • DPG-MitgliederPhysik studieren oder nicht?

Welche Faktoren beeinflussen die Wahl eines Physikstudiums?

Um dem Rückgang der Studierendenzahlen entgegenzuwirken, zielen diverse Initiativen darauf ab, das Interesse junger Menschen an Physik und einem entsprechenden Studium zu fördern. Aber was motiviert Jugendliche eigentlich zum Physikstudium? Studien aus der Physikdidaktik zeigen, wie wichtig eine Interessenförderung in der Schule ist – auch bei Jugendlichen ohne Physikkurse in der Oberstufe.

Die Anzahl an Neueinschreibungen in Physikstudiengänge in Deutschland hat seit 2018 merklich abgenommen – von 16 592 im Jahr 2018 [1] auf 10 402 in diesem Jahr [2]. In diese Zeit fällt auch die Corona-Pandemie und der Rückgang betrifft auch andere Studiengänge – allerdings weniger stark. (Abb. 1).

Schreiben wir die jährliche Abnahme des Anteils von Physik-Neueinschreibungen fort, beträgt der Rückgang etwa 0,1 Prozent pro Jahr – ausgehend von 2,3 Prozent im Jahr 2023. Auch wenn die Gesamtzahl der Neuimmatrikulierten nach 2026 durch höhere Geburtsraten und Zuwanderung steigen sollte [4], bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Physikstudiengänge davon profitieren. Beispielsweise wählen viele potenzielle Studierende stattdessen Informatik [2], das einzige MINT-Studienfach mit wachsenden Zahlen. Darüber hinaus nehmen die Leistungskurs-Belegungen in Physik ab: Von 5 % im Schuljahr 02/03 auf 3,4 % im Schuljahr 22/23 [5]. Mädchen und Frauen bleiben unterrepräsentiert: 41 % Schülerinnen in Grundkursen, 24 % in Leistungskursen [5], 33 % in Physikstudiengängen [2] .

Daher gibt es in vielen Physik-Fachbereichen in Deutschland angeregte Debatten über mögliche Konsequenzen des Rückgangs der Studierenden- und Kursanmeldungen in der Sekundarstufe II und darüber, wie diesem Trend zu begegnen ist. Vielfach gehen die Diskussionen von folgenden Annahmen aus: (...)

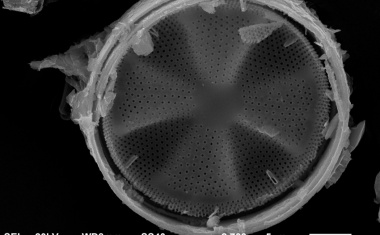

Oliver Schwarz und Karl-Heinz Lotze • 6/2024 • Seite 27 • DPG-Mitglieder

Oliver Schwarz und Karl-Heinz Lotze • 6/2024 • Seite 27 • DPG-MitgliederBildende Astronomie

Der Wert der Astronomie für die Allgemeinbildung ist kaum zu überschätzen.

Dieser Artikel soll zeigen, was wir unter astronomischer Bildung verstehen und warum wir deren angemessene Repräsentation in den schulischen Lehrplänen und in den Ausbildungsgängen des naturwissenschaftlichen Nachwuchses für unerlässlich halten. Dabei berücksichtigen wir weder die oft kurzlebigen, durch den Zeitgeist bestimmten bildungs- und schulpolitischen Wunschvorstellungen noch die adressatenabhängigen methodischen Aspekte der Wissensvermittlung.

Obwohl es unterschiedliche Auffassungen zum Begriff „Bildung“ gibt, wird gerade der Himmelskunde häufig eine bedeutsame Rolle eingeräumt. Dabei konkurrieren bestimmte Ansichten über die Nützlichkeit von Wissen im Sinne „ökonomischer Verwertbarkeit“ sowie motivationale Aspekte (z. B. das Wecken eines Interesses an Physik) mit erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten des dargebotenen Stoffes, mit der Bedeutung eines naturwissenschaftlich begründeten Weltbildes und auch mit der Fähigkeit des Individuums, sich selbst in größere Zusammenhänge einzuordnen.

Für Wilhelm von Humboldt war Bildung der entscheidende Weg, um sich als Mensch selbst zu vervollkommnen, seine Talente zu entwickeln und individuelle Fähigkeiten zu erkunden und zu fördern [1]. Dieses Bildungsideal entspricht durchaus den Vorstellungen derjenigen jungen Menschen, die sich dem Studium der Astronomie und Physik widmen und wissen wollen, was die „Welt im Innersten zusammenhält“, und die sich an der Suche nach Antworten auf diese Frage beteiligen und daran individuell wachsen wollen. Gleiches darf man, altersgerecht abgestuft, auch von Schulkindern behaupten, die sich im naturwissenschaftlichen Unterricht bevorzugt für aktuelle Themen astrophysikalischer Forschung interessieren. (...)

Ilja Rückmann und Walter Luhs • 4/2024 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

Ilja Rückmann und Walter Luhs • 4/2024 • Seite 26 • DPG-MitgliederFrei nach Maiman

Endlich steht der erste Festkörper-Experimentallaser der Klasse 1 für Schulen und Praktika zur Verfügung.

Erstmals erlaubt es ein kontinuierlicher Rubin-Experimentallaser der Klasse 1, alle grundlegenden Experimente zum Funktionsprinzip eines Lasers sowie Versuche mit Laserstrahlung durchzuführen, ohne Schutzmaßnahmen ergreifen zu müssen. Damit ist es möglich, die komplexe Physik eines der wichtigsten Werkzeuge unserer Zeit experimentell, nachhaltig und anschaulich zu vermitteln.

Am 16. Mai 1960 präsentierte Theodore Maiman (1927 bis 2007) den ersten Laseroszillator mit einem blitzlampengepumpten Rubinkristall und beschrieb seine Erfindung mit den Worten „eine Lösung, die ein Problem sucht“. Inzwischen hat der Laser zahlreiche Anwendungen gefunden, etwa in der Materialbearbeitung, in der Medizin oder auch im Alltag, wo er unter anderem dazu dient, DVDs zu bespielen und auszulesen.

Vielfältigste Bemühungen zielen darauf ab, die MINT-Ausbildung besser und zeitgemäßer zu gestalten. Dazu gehören die spezifischere Gestaltung der Physik-Lehramtsausbildung, zahlreiche Angebote außerschulischer Lernorte, diverse MINT-Veranstaltungen und Wettbewerbe, aber vor allem die Verbesserung des MINT-Unterrichts. Zu letzterem gehört untrennbar die experimentelle Lehre mit modernen Experimenten, deren Entwicklung jedoch aufwändig ist.

Zeitgemäße Experimente vermitteln das Bild der modernen Physik und ihre Rolle bei neuen Technologien. Lehramtskandidaten sowie Schülerinnen und Schüler lassen sich begeistern, wenn sie experimentieren und dabei Technologien wiederfinden, die sie aus dem Alltag kennen. Ein schönes Beispiel der modernen experimentellen Lehre ist die App phyphox [1]. (...)

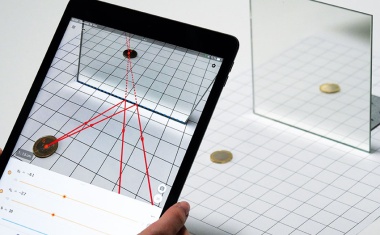

Stefan Küchemann, Pascal Klein und Jochen Kuhn • 3/2024 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

Stefan Küchemann, Pascal Klein und Jochen Kuhn • 3/2024 • Seite 26 • DPG-MitgliederEin Blick sagt mehr als 1000 Worte

Was Augenbewegungen über das Lernen von Physik verraten.

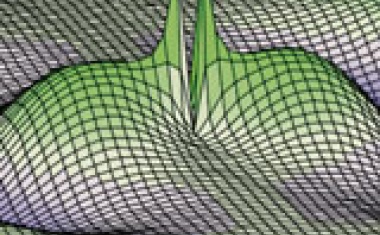

Bei Demonstrationsversuchen in Physikvorlesungen kommt es darauf an, dass Studierende zur richtigen Zeit die entscheidenden Elemente betrachten [1]. Die Methode des Eyetracking ermöglicht es, ihre Blicke zu verfolgen. Die Daten über die Verweildauer und Bewegung der Augen bieten Einblick in Lern-, Lehr-, Experimentier- und Problemlöseprozesse in der Physik und zeigen, wie Lehrmaterialien die Aufmerksamkeit gezielt lenken können [2]. Die Aufzeichnung der Augenbewegungen der Lehrenden liefert zudem Daten zur Reflexion über Unterrichtsprozesse.

Die Eyetracking-Technologie basiert darauf, die Augen einer (Versuchs-)Person mit Infrarotlicht zu beleuchten. Dieses Licht erzeugt Reflexionen auf der Hornhaut. Videokameras erfassen die Position der Pupille und der Reflexionen, die fest an ihrem Platz bleiben, selbst wenn sich das Auge bewegt (Cornea-Reflex- Methode). Indem Forschende die Position des Reflexionsmusters im Verhältnis zur Pupille auswerten, können sie erkennen, wohin die Person schaut. Eyetracking-Systeme scannen das Auge je nach Gerätetyp zwischen 50 bis 250 Mal pro Sekunde. Sie können den Blickpunkt auf vier Millimeter genau bestimmen, wenn die Versuchsperson etwa sechzig Zentimeter vom Bildschirm entfernt ist. Die Cornea-Reflex-Methode wird sowohl bei stationären als auch bei mobilen Eyetracking-Geräten angewendet.

Stationäre (feste) Eyetracking-Systeme sind meist als schmale Leiste unterhalb eines Computerbildschirms angebracht, der die visuellen Stimuli präsentiert. Solche Systeme sind besonders nützlich, um das Lernen mit Texten und Bildern in Einzelarbeit sowie das Lösen physikalischer Probleme zu untersuchen. (...)

Christian Kautz, Julie Direnga und Claudia Schäfle • 1/2024 • Seite 33 • DPG-Mitglieder

Christian Kautz, Julie Direnga und Claudia Schäfle • 1/2024 • Seite 33 • DPG-MitgliederPhysik gemeinsam konstruieren

Die forschungsbasierten Arbeitsblätter „Tutorials“ ermöglichen es Studierenden, typische Verständnisschwierigkeiten zu überwinden.

Dass das Verstehen komplexer Inhalte wie in der Physik nur durch die aktive eigene Auseinandersetzung mit dem Stoff gelingen kann, ist weitgehend anerkannt. Als besonders wirksam erweist sich diese Auseinandersetzung, wenn Studierende in kleinen Gruppen arbeiten und gezielt vorbereitete Tutor:innen ihre Aufmerksamkeit auf kritische Punkte lenken. Forschungsbasierte und auf ihre Wirksamkeit überprüfte Lehrmaterialien, die diese kritischen Punkte thematisieren – Tutorials –, stehen für den Hochschulbereich zur Verfügung.

Versetzen Sie sich gedanklich in die Rolle der Lehrperson in einer Physiklehrveranstaltung – sei es in einer Vorlesung oder einer Übung: Welche Aufgabe haben Sie? Was muss geschehen, damit die Studierenden ein Verständnis physikalischer Gesetzmäßigkeiten erwerben? Halten Sie möglichst ein paar Gedanken schriftlich fest. Vielleicht haben Sie notiert, dass Sie die Physik besonders gut, motivierend und anschaulich erklären oder mit klaren Herleitungen und auch beeindruckenden Experimenten das Thema darstellen möchten. Diese Aspekte sind zweifellos wichtig, aber reichen möglicherweise nicht aus.

Reflektieren Sie Ihre eigene Lernerfahrung: Wann haben Sie selbst ein physikalisches Konzept verstanden und konnten es auch auf eine zuvor noch nicht betrachtete Situation korrekt anwenden? Vermutlich dann, wenn Sie sich aktiv und konstruktiv mit dem Stoff auseinandergesetzt haben. Vielleicht haben Sie auch mit anderen diskutiert und Ihre Argumente systematisch miteinander abgeglichen. Für das Erlernen von Physik (und anderen MINT-Fächern) ist es hilfreich, Studierenden möglichst viele solcher Lerngelegenheiten zu bieten [1, 2]. Methoden hierfür sind etwa Peer Instruction oder Just-in-Time-Teaching [3, 4]. (...)

Stefan Küchemann, Steffen Steinert und Jochen Kuhn • 10/2023 • Seite 22 • DPG-Mitglieder

Stefan Küchemann, Steffen Steinert und Jochen Kuhn • 10/2023 • Seite 22 • DPG-MitgliederLehrreiche Künstliche Intelligenz

Stefan Küchemann, Steffen Steinert und Jochen Kuhn

Die Digitalisierung in Schule und Hochschule hat nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie einen großen Schub erhalten. Onlinebasierte Formate fanden größere Verbreitung; allein die Lernplattform Moodle umfasste im September 2023 über 46 Millionen Kurse und über 394 Millionen Nutzende weltweit [1]. Dies macht digitale Daten verfügbar und verarbeitbar, nicht zuletzt durch Methoden der Künstlichen Intelligenz. Insbesondere verdeutlicht das Sprachmodell ChatGPT von OpenAI, dass KI-basierte Anwendungen für Lernen und Lehren weit über den Rahmen von gängigen Lernplattformen hinausgehen [2].

Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Bildungskontext stellen sich weitreichende Fragen: Wie lassen sich Lernende durch solche Anwendungen effektiv begleiten und (frühzeitig) fördern? Auf welche Weise lassen sich personenbezogene Daten für das Training von KI-Algorithmen nutzen und gleichzeitig schützen? Genügen Menge und Qualität der anfallenden Datensätze überhaupt für eine sinnvolle Anwendung von Künstlicher Intelligenz? (...)

Salome Flegr • 5/2023 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

Salome Flegr • 5/2023 • Seite 24 • DPG-MitgliederDas Beste aus zwei Welten

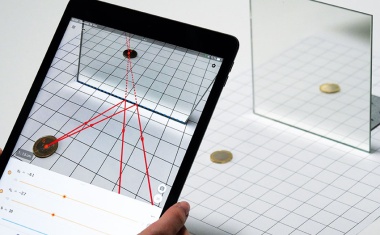

Reale und virtuelle Experimente erlauben unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema.

Äpfel und Birnen sollte man nicht vergleichen. Gleiches gilt für reale und virtuelle Experimente im Unterricht. Besser ist es, beide Experimentierformate zu kombinieren, um den Lernenden einen Einblick in das Lernthema aus verschiedenen Perspektiven zu erlauben.

Das Experimentieren ist zentraler Bestandteil des Physikunterrichts und fest im Curriculum verankert. Experimente helfen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen (physikalischen) Größen zu erkennen und zu erforschen. Dabei dienen sie sowohl der Bestätigung bereits theoretisch erfasster Zusammenhänge als auch der exploratorischen Erkundung noch unbekannter Abhängigkeiten. Experimente können die Kompetenz der Lernenden zum systematischen Variieren von Variablen fördern und ihren Umgang mit verschiedenen Materialien und Messinstrumenten trainieren. Sie geben einen ersten Einblick in wissenschaftliches Arbeiten, etwa in der experimentellen Physik. Das Hauptziel der meisten Schülerexperimente ist das Erlangen von Konzeptverständnis. Die Lernenden sollen durch das Experimentieren die erforschten Zusammenhänge erkennen und diese Erkenntnisse in ihr bestehendes Wissen zu dem jeweiligen Sachverhalt integrieren.

An diesem Punkt scheitern Schülerexperimente leider oft in der Praxis. Entweder führen die Lernenden die Experimente durch chaotische Aufbauten oder unpassende Anleitungen nicht korrekt durch oder die relevanten Beobachtungen lassen sich nicht gut genug tätigen. Teilweise reicht auch die Zeit nicht aus, um sich intensiv mit dem Experiment auseinanderzusetzen. Dadurch arbeiten die Kinder und Jugendlichen die Experimente nur hastig und rezeptartig ab und können die neuen Erkenntnisse nicht wie gewünscht in ihr bisher erlangtes Wissen integrieren. (...)

Michael Vollmer • 3/2023 • Seite 28 • DPG-Mitglieder

Michael Vollmer • 3/2023 • Seite 28 • DPG-MitgliederDie Grenzen des Auges

Mithilfe geeigneter Hilfsmittel lassen sich die Wahrnehmungsgrenzen des Auges überwinden.

Menschliche Augen weisen räumliche, zeitliche und spektrale Begrenzungen auf, welche die Wahrnehmung einschränken. Geeignete optische Geräte und Kameras helfen, diese zu überwinden und eine große Vielfalt an physikalischen Phänomenen für die Lehre zu erschließen.

Die Angaben zu den Anteilen an aufgenommener Information durch die menschlichen Sinnesorgane schwanken meist zwischen etwa 81 und 87 Prozent für die Augen, 10 bis 11 Prozent für die Ohren und dem Rest für schmecken, riechen und tasten. Das Produktmarketing macht sich dies gezielt zunutze. Offensichtlich ist für alle subjektiven Wahrnehmungen unserer Umwelt das Auge sehr wichtig; in Bezug auf räumliche und zeitliche Auflösung sowie spektrale Empfindlichkeit ist es jedoch eingeschränkt. Die dadurch entstehenden Wahrnehmungsgrenzen für physikalische Vorgänge und Objekte lassen sich durch geeignete optische Geräte mit – das Auge ersetzenden – Sensoren in Kamerasystemen überwinden (Abb. 1). Dies erhöht die Zahl beobachtbarer technischer und natürlicher Phänomene und den daraus gewonnenen Informationsgehalt deutlich. Da entsprechende Kameras relativ preiswert sind und sich damit viele einfache Experimente erfolgreich demonstrieren lassen, kann ein gezielter Einsatz die Lehre der Physik an Schulen und in einführenden Vorlesungen an Hochschulen bereichern und den Einstieg in verwandte Gebiete wie die Infrarotastronomie vorbereiten. (...)

Daniel Laumann, Johannes Grebe-Ellis, Susanne Heinicke, Horst Schecker und Rita Wodzinski • 2/2023 • Seite 23 • DPG-Mitglieder

Daniel Laumann, Johannes Grebe-Ellis, Susanne Heinicke, Horst Schecker und Rita Wodzinski • 2/2023 • Seite 23 • DPG-MitgliederEntwicklung einer Disziplin

Die Auswertung der Dissertationen in der Physikdidaktik soll die Entwicklung dieser Fachdisziplin über die letzten Jahrzehnte zeigen.

Physikdidaktik befasst sich mit dem Lehren und Lernen von Physik und bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Physik und Lehr-Lernpsychologie sowie einem Spektrum weiterer Bezugsdisziplinen, etwa der Pädagogik, der Geschichte und Philosophie der Physik oder der Wissenschaftstheorie. Die quantitative Auswertung der im deutschsprachigen Raum entstandenen physikdidaktischen Dissertationen im Rahmen der Initiative „Physikdidaktik – Quo vadis?“ soll zeigen, wie sich die Physikdidaktik als forschende Disziplin entwickelt hat.

Die Fachdidaktik Physik hat sich im deutschsprachigen Raum seit den ersten physikdidaktischen Lehrstühlen in den 1960er-Jahren als wissenschaftliche Forschungsdisziplin entwickelt. Heute gibt es in Deutschland 48 Standorte mit 54 Physikdidaktik-Professuren (Österreich 5 und 5, Schweiz 3 und 3) und zwei fachliche Vereinigungen (FV Didaktik der Physik der DPG seit 1973, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik seit 1972).

Das Nachdenken über das Lehren und Lernen von Physik reicht weit zurück. Beispiele sind die „Große Didaktik“ des Comenius [1] im 17. Jahrhundert oder die Lehrplanempfehlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte von 1905 (Meraner Beschlüsse) [2]. Der Sputnik-Schock1) 1957 initiierte im Westen große Bildungsprogramme und beflügelte die physikdidaktische Forschung auch in der Bundesrepublik Deutschland (BRD).2) Die Wirkungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts und die Frage nach seiner Verbesserung gerieten in den Fokus des technologischen Wettbewerbs rivalisierender politischer Systeme. Eine der Folgen war 1966 die Gründung des heutigen Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel als zentrale Institution für curriculare Entwicklung und Forschung. Dort wurden 1972 die ersten im engeren Sinne physikdidaktischen Promotionen in der BRD abgeschlossen, etwa zum Verständnis der Energieerhaltung [3]. In der DDR gab es bereits 1971 zehn physikdidaktische Dissertationen.

Drei große Forschungsbereiche der Physikdidaktik sind die Entwicklung und Evaluation neuer Unterrichts- und Lehrkonzeptionen, etwa mit digitalen Medien, die empirische Erforschung von Lernvoraussetzungen und Lernprozessen, z. B. von Schülervorstellungen zu physikalischen Grundbegriffen, sowie theoretische Arbeiten beispielsweise zu fachlichen Elementarisierungen und Zielen des Physikunterrichts. (...)

Franziska Greinert, Tobias Voß, Rainer Müller und Linus Krieg • 1/2023 • Seite 25 • DPG-Mitglieder

Franziska Greinert, Tobias Voß, Rainer Müller und Linus Krieg • 1/2023 • Seite 25 • DPG-MitgliederMit Quantengattern spielen

Die App QuantumVR erlaubt es, spielerisch Quantengatter zu erkunden und kleine Quantenalgorithmen zu erstellen.

Im Projekt QuantumVR entsteht ein VR-Spiel für den Einstieg in die gatterbasierte Quantenprogrammierung zum Einsatz bei Outreach-Events. Bei dem Spiel mit Escape-Room-Elementen in virtueller Realität (VR) gilt es, kurze Quantenalgorithmen durch Platzieren einfacher Quantengatter zu lösen und damit Tiere zu befreien – ganz ohne Vorkenntnisse in Quantenmechanik.

Die Quantentechnologie gilt als eine der künftigen Schlüsseltechnologien [1]. Die Entwicklung der entsprechenden Hardware wird auf nationaler und europäischer Ebene mit großen Förderprogrammen vorangetrieben. Um die neuen Technologien tatsächlich nutzen zu können, ist es aber essenziell, auch an die Ausbildung der benötigten Fachkräfte zu denken. Bereits heute ist ein gravierender Fachkräftemangel zu spüren, der sich über die kommenden Jahre voraussichtlich weiter verschärfen wird. Umso wichtiger ist es, das Thema Quantentechnologien in der Ausbildung voranzutreiben – und zwar nicht nur an den Universitäten, etwa durch neue Masterstudiengänge. Die motivierende Wirkung, die von der aktuellen Berichterstattung über die Entwicklung von Quantencomputern in den Medien ausgeht, kann helfen, um Schülerinnen und Schüler gezielt anzusprechen und mit dieser Thematik das Interesse für ein Physikstudium zu wecken. International wurde in den letzten Jahren bereits eine Reihe spielerischer Ansätze zu Quantentechnologien entwickelt [2].

Darüber hinaus muss es ein Anliegen der Wissenschaft sein, interessierten Menschen zu ermöglichen, die Grundzüge der Technologie und ihre Folgen zu verstehen, einzuordnen und zu bewerten. Nur so ist es möglich, zu einer reflektierten gesellschaftlichen Debatte über das Zukunftspotenzial der Quantentechnologien zu gelangen. Dies eröffnet zudem die Möglichkeit, eventuellen Vorbehalten gegenüber dieser neuen Technologie zu begegnen. Das Projekt QuantumVR, das im Rahmen der BMBF-Initiative „Quantum aktiv“ gefördert wurde, setzt hier an und will einen spielerischen Zugang zu dieser Thematik bieten [3]. Ein Virtual-Reality-Spiel soll das Interesse an Quantentechnologien wecken und erste Einblicke in Quantenprogrammierung geben. Die spielende Person erstellt mit vorgegebenen Quantengattern einfache Quantenalgorithmen, um einen vorgegebenen Zielzustand zu erreichen. (...)

Knut Neumann • 11/2022 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

Knut Neumann • 11/2022 • Seite 24 • DPG-MitgliederVon Formen zum Transfer

In der Mittelstufe gibt es verschiedene Ansätze, um das Energiekonzept zu vermitteln.

Das Energiekonzept ist in der Physik zentral. Mit seiner Hilfe lassen sich Probleme in vielen Sachgebieten und an deren Schnittstellen von der klassischen Mechanik bis zur modernen Quantenphysik elegant lösen. Das Energiekonzept spielt aber auch darüber hinaus eine wichtige Rolle. So erfordert der angemessene Umgang mit einigen der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie dem Klimawandel oder der Energiekrise ein entsprechendes Energieverständnis.

Der großen Bedeutung des Energiekonzepts stehen die Schwierigkeiten gegenüber, die Schülerinnen und Schüler mit seinem Verständnis haben. Dies liegt einerseits in der alltäglichen Verwendung des Begriffs Energie begründet und andererseits in der abstrakten Natur des physikalischen Energiekonzepts. Im Alltag ist oft von Energieerzeugung oder -verbrauch die Rede, oder Energie wird gleichgesetzt mit anderen physikalischen Konzepten: „Die Sonne hat viel Kraft.“ In der Folge kommen die Schülerinnen und Schüler mit einem breiten Spektrum von Vorstellungen zum Energiekonzept in den Schulunterricht. Sie setzen Energie mit menschlicher Aktivität gleich („Ich habe heute viel Energie!“), stellen sich Energie als eine Art universellen Treibstoff vor („Wir laden unser Auto mit Solarenergie!“) oder verstehen Energie als Ressource, die für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist („Wir brauchen mehr Windenergie!“) [1].

Die zentrale Bedeutung des Energiekonzepts leitet sich vor allem aus der abstrakten Eigenschaft ab, dass die Energie eines abgeschlossenen Systems erhalten bleibt. Dies setzt ein Verständnis davon voraus, wie, beziehungsweise in welchen Formen, sich Energie in einem System manifestieren kann; was es also heißt, dass sich diese Formen ineinander umwandeln oder dass Energie in einer gegebenen Form von einem Teil des Systems in ein anderes übergehen kann; dass dabei immer ein Teil der Energie in innere Energie des Systems umgewandelt wird, die Energie des Systems insgesamt aber erhalten bleibt – sofern es abgeschlossen ist [2].

Neuere Forschung zeigt, dass sich das Verständnis der Schülerinnen und Schüler von Energie schrittweise entwickelt – von einem durch Alltagserfahrungen geprägten Verständnis über eines der unterschiedlichen Energieformen, die sich ineinander umwandeln, bis hin zu einem Verständnis, dass und unter welchen Bedingungen Energie erhalten bleibt [3]. Diese Forschung weist aber auch auf eine Reihe von Schwierigkeiten im Verlauf dieser Entwicklung hin. So haben Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten, Energie als Eigenschaft eines Systems zu verstehen [4], interpretieren die Dissipation von Energie als Umwandlung in Reibung [5] oder setzen Energieerhaltung mit dem Alltagskonzept des Energiesparens gleich [6]. Insgesamt erreicht in standardisierten Tests nur ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler ein Energieverständnis, das ein physikalisch korrektes Verständnis der Energieerhaltung einschließt [3].

Die Ursache für diese Schwierigkeiten liegt mutmaßlich im weit verbreiteten Ansatz begründet, Energie in der Mittelstufe als Größe einzuführen, die sich in unterschiedlichen Formen manifestiert [7]. (...)

Robert Kellner und Silke Stanzel • 7/2022 • Seite 35 • DPG-Mitglieder

Robert Kellner und Silke Stanzel • 7/2022 • Seite 35 • DPG-MitgliederVorher lesen statt vorgelesen

Das Lehrkonzept „Just-in-Time-Teaching“ motiviert Studierende dazu, sich eigenständig intensiv mit Lehrinhalten auseinanderzusetzen.

Just-in-Time-Teaching ist eine Lehrmethode, bei der ein Teil des Wissenserwerbs in Vorbereitung einer Lehrveranstaltung vorausgeht. Online-Tests offenbaren hierbei den aktuellen Lernstand und regen die kritische Auseinandersetzung mit Fachthemen und dem eigenen Studierverhalten an. Die Ergebnisse dieser Tests erlauben es, den Unterricht auf die Bedürfnisse der Studierenden dynamisch anzupassen und zeitliche Freiräume für weitere aktivierende Lehrmethoden zu eröffnen.

Just-in-Time-Teaching (JiTT) ist eine besondere Form des Blended Learnings, also der Verknüpfung von Präsenzlehre und E-Learning. Die Methode verbindet Phasen des Eigenstudiums effektiv mit Präsenzzeiten. Die Studierenden bekommen regelmäßig vor der Lehrveranstaltung einen Arbeitsauftrag mit Lernmaterialien, die sie bearbeiten sollen. Abschließend absolvieren sie einen Online-Test, bei dem verschiedene Frageformen (Multiple-Choice, Rechenaufgaben, offene Fragen) den aktuellen Lernstand der Studierenden zeigen, damit die Lehrenden die darauffolgende Präsenzphase „just in time“, also bedarfsgerecht, vorbereiten können. Themenschwerpunkte lassen sich passend setzen und Schwierigkeiten klären (Abb. 1) [1]. Die Vorbereitungsphase zielt darauf ab, Begriffsdefinitionen und einfache Zusammenhänge kennenzulernen, auf denen die Lehrveranstaltung aufbauen kann. Es geht nicht darum, den Themenbereich bereits komplett zu verstehen. (...)

Cynthia E. Heiner und Günther Kurz • 6/2022 • Seite 35 • DPG-Mitglieder

Cynthia E. Heiner und Günther Kurz • 6/2022 • Seite 35 • DPG-MitgliederWenn sprechen mehr bringt als zuhören

Das Lehrkonzept „Peer Instruction“ hilft, das Physikverständnis zu erhöhen.

Die Hochschullehre ist ein wichtiger Forschungsgegenstand, da empirische Daten helfen können, ihre Effektivität zu steigern [1]. Forschungsergebnisse aus dem nordamerikanischen Raum sowie von deutschen Hochschulen belegen, dass interaktive Lernszenarien zum konzeptionellen Physikverständnis mehr beitragen als traditionelle dozentenzentrierte Darbietungen. Die Art und Weise, mit der sich Studierende mit Fachkonzepten auseinandersetzen, trägt wesentlich zum Lernerfolg bei. Ein mögliches Lernszenario ist das Konzept „Peer Instruction“ (PI).

Eric Mazur entwickelte dieses Konzept in den 1990er-Jahren an der Harvard University [2 – 4]. Auslöser dafür, seine Vorlesung radikal vom lehr- zum lernzentrierten Unterricht zu ändern, waren Veröffentlichungen von Ibrahim Abou Halloun und David Hestenes aus den Jahren 1985 und 1987 [5, 6]. Sie hatten den Test „Force Concept Inventory“ zu grundlegenden Konzepten der Newtonschen Mechanik entwickelt und gezeigt, wie wenig die Studierenden in der Physikvorlesung verstanden hatten. Aus Neugier setzte Mazur diesen konzeptionellen Test in seinen Ingenieur- und Physikstudiengängen ein. Sein Schlüsselerlebnis war folgende Frage eines Teilnehmers: „Professor Mazur, wie soll ich diese Fragen beantworten? So wie Sie es uns vorgestellt haben oder wie ich über diese Dinge wirklich denke?“ [4]. Dieses Zitat verdeutlicht, dass Studierende zwar die Inhalte der Physik lernen, deren physikalisches Weltbild mitunter aber häufig unverändert „vor-Newtonisch“ bleibt.

Die Verwendung qualitativer Fragen in späteren Klausuren bestätigte das Ergebnis, dass das konzeptionelle Verständnis der Studierenden bei traditioneller Lehre deutlich hinter der Fähigkeit, Rechenalgorithmen anzuwenden, zurückbleibt. Mazur erkannte dadurch, dass bloßes Zuhören in einer Vorlesung, die als Monolog vor einer passiven Hörerschaft gehalten wird, nicht ausreicht, um die intrinsische Schwierigkeit eines wissenschaftlichen Konzeptes zu verstehen. (...)

Regina Gente • 5/2022 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

Regina Gente • 5/2022 • Seite 24 • DPG-MitgliederModellierte Ausbreitung

Mithilfe der Perkolation lässt sich die Ausbreitung des Corona-Virus im Physikunterricht darstellen.

Das Corona-Virus hat für einschneidende Veränderungen gesorgt, insbesondere für den Schullalltag. Nach langen Phasen von Distanzunterricht im Frühjahr 2020 wurde im Herbst 2020 das Augenmerk darauf gelegt, die Schülerinnen und Schüler für das Einhalten der Hygienemaßnahmen zu sensibilisieren, auf bevorstehende Maßnahmen vorzubereiten und deren Notwendigkeit verständlich zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund ist der folgende Unterrichtsvorschlag entstanden.

Erprobt wurde der Unterrichtsvorschlag in den Jahrgängen 6, 9 und 10 sowie in den beiden Jahrgängen Q1 und Q3 der Qualifikationsphase der Oberstufe. Die Einheit erfordert etwa 60 bis 90 Minuten Unterrichtszeit, wobei in jüngeren Jahrgängen das Redebedürfnis und Mitteilungsbedürfnis der Schülerinnen und Schüler größer ist und der Zeitbedarf dadurch höher. Jugendliche in höheren Jahrgängen erkennen dagegen auch abstrakte Zusammenhänge schneller. Auch die verwendete Fachsprache sollte sich am Alter der Schülerinnen und Schüler orientieren. Die wesentlichen Elemente der betrachteten Modelle sind jedoch in allen Jahrgangsstufen zu vermitteln.

Als Einstieg in das Thema diente der Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel: „Statt nur zu überlegen, wie ein Alltag mit Corona aussehen kann, sollten wir das Virus weiter aktiv zurückdrängen, schreibt der Physiker Matthias F. Schneider. Das sei durchaus noch möglich. [...] Die vielleicht wichtigste Frage derzeit ist: Wann entwickelt sich aus einzelnen Neuinfektionen, die sich nachverfolgen lassen, ein unkontrollierbarer Corona-Ausbruch? Um Antworten darauf zu finden, stellen sich Physikerinnen und Physiker die Situation als eine Art Phasenübergang (oder Perkolationsübergang) vor. Was bedeutet das?“ (...)

Martin Hopf, Horst Schecker und Thomas Wilhelm • 3/2022 • Seite 31 • DPG-Mitglieder

Martin Hopf, Horst Schecker und Thomas Wilhelm • 3/2022 • Seite 31 • DPG-MitgliederSo wie immer oder ganz anders?

Für jedes Thema im Physikunterricht gibt es teils sehr unterschiedliche Unterrichtskonzeptionen.

Unterrichtskonzeptionen sind ausgearbeitete Entwürfe für die inhaltliche Gestaltung des Physikunterrichts in der Schule. Verblüffend ist es, wie unterschiedlich Physikunterricht zu einem Thema konzipiert, die Teilthemen angeordnet und welche Erklärungsansätze und Visualisierungen verwendet werden können.

Warum beginnt der Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe eigentlich fast immer mit Kinematik und Dynamik? Und wieso erfolgt der Einstieg in die Elektrizitätslehre meistens über die Stromstärke statt über das Potential und die Spannung? Wenn man ein wenig über diese Fragen nachdenkt, stellt sich schnell heraus, dass es nicht wirklich zwingende Argumente für dieses Vorgehen gibt. Ebenso wäre es möglich, nicht mit der Mechanik, sondern mit einer Vertiefung der Energielehre in den Physikunterricht der Oberstufe einzusteigen, dabei auf grundlegendem Wissen aus der Mittelstufe aufzubauen und zunächst mit vergleichsweise sparsamen mathematischen Mitteln zu arbeiten. Genauso wichtig wie die Reihenfolge der einzelnen Themen ist es, über ihre inhaltliche Gestaltung nachzudenken. Überlegungen dazu, wie sich die jeweils zentralen physikalischen Größen konzeptualisieren lassen, welche Teilthemen besonders wichtig sind und in welcher Reihenfolge welche Aspekte vorkommen sollten, gehören unabdingbar zur Unterrichtsplanung. Dass solche Überlegungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, zeigt sich schnell beim Vergleich verschiedener Lehrbücher. Die Annahme, dass die Reihenfolge physikalischer Themen sich zwangsläufig sachlogisch ergibt und die physikalischen Grundkonzepte in einer ganz bestimmten Art und Weise einzuführen sind – beispielsweise so, wie man es selbst als Schülerin oder Schüler einmal erfahren hat –, stellt sich als irrig heraus. Es geht auch anders. (...)

Albert Teichrew und Roger Erb • 2/2022 • Seite 25 • DPG-Mitglieder

Albert Teichrew und Roger Erb • 2/2022 • Seite 25 • DPG-MitgliederDynamisch modelliert

Der Erkenntnisgewinn erfordert auch im Physikunterricht neben Experimenten eine theoriegeleitete Modellierung der Phänomene.

Experimente erfüllen im Physikunterricht eine wichtige Funktion. Sie können ein Phänomen anschaulich zeigen, zum Handeln motivieren oder helfen, eine Hypothese zu überprüfen. Für die Erkenntnisgewinnung ist der letzte Punkt entscheidend. Hierzu gilt es vorab, eine Fragestellung und eine Hypothese zu generieren. Im Idealfall machen die Schülerinnen und Schüler selbst Annahmen und überprüfen sie. Sobald es aber um mehr als eine einfache Entscheidung zum qualitativen Ausgang eines Experiments geht, ist eine theoriegeleitete, mathematische Modellierung des Phänomens notwendig.

Für eine Reihe von Themen ist das mathematische Modellieren eines physikalischen Phänomens so aufwändig, dass im Physikunterricht nicht im Vorfeld modelliert, sondern im Nachgang eines Experiments ein bestimmter Befund mit physikalischen Gesetzen oder Prinzipien erklärt wird. Im ersten Moment stellen solche Erklärungen zufrieden, weil sie eine plausible fachliche Begründung liefern, die über die reine Beobachtung oder den vorherigen Kenntnisstand hinausgeht. Allerdings werden dieselben physikalischen Sachverhalte im Laufe der Schulzeit mehrfach aufgegriffen – mit zunehmendem Komplexitätsgrad. So wird das Fallen eines Apfels vom Baum vorläufig mit seiner Schwere in Verbindung gebracht, später mit der Gewichtskraft und schließlich mit der Gravitationswechselwirkung oder sogar mit der Idee einer gekrümmten Raumzeit innerhalb der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Somit gibt es für viele Sachverhalte unterschiedliche Beschreibungen, die sich z. B. in formalen Gesichtspunkten oder ihrer Genauigkeit und Komplexität unterscheiden. Erkenntnistheoretisch ist die Rede von verschiedenen naturwissenschaftlichen Modellen als Repräsentanten eines Phänomens. Keines dieser Modelle ist allerdings eine vollständige Erklärung, sondern lediglich ein möglicher Weg, das Phänomen greifbar zu machen und es innerhalb gewisser Grenzen zu verstehen. Verstehen im physikalischen Sinne bedeutet, eine Beobachtung einem bekannten physikalischen Phänomen zuzuordnen und mit einem Modell auf eine mehr oder weniger komplexe Art und Weise zu beschreiben. Für ein besseres Verständnis der Naturwissenschaften sollten die im Unterricht oder Studium kennengelernten Darstellungen, Fachbegriffe und formulierten Zusammenhänge stets als Modelle – also mögliche Beschreibungen physikalischer Sachverhalte, die sich in Experimenten bewährt haben – aufgefasst werden. Vor allem in Zeiten vermehrter Wissenschaftsskepsis spielt eine solche Reflexion über den Erkenntnisprozess und die Glaubwürdigkeit wissenschaftlichen Wissens im Unterricht eine große Rolle [1]. (...)

Burkhard Priemer, Ilka Parchmann und Jochen Kuhn • 10/2021 • Seite 48 • DPG-Mitglieder

Burkhard Priemer, Ilka Parchmann und Jochen Kuhn • 10/2021 • Seite 48 • DPG-MitgliederLehren und Lernen im Labor

Schülerlabore ermuntern Kinder und Jugendliche zum eigenen Erforschen, dienen aber auch der Wissens- bzw. Wissenschaftskommunikation.

Schülerlabore bieten als außerschulische Bildungseinrichtungen jungen Menschen Projekte mit einem hohen Anteil an Eigenaktivitäten wie dem Experimentieren und damit Einblicke in Inhalte und Vorgehensweisen von Wissenschaften. Sie erfüllen damit einen wichtigen Teil bei der Vermittlung von Wissen über Wissenschaft.

Viele Hochschulen bieten durch ihre Schülerlabore auch Wissenschaftskommunikation an – eine Kernaufgabe von Universitäten [1, 2]. Damit nehmen sie neben der wissenschaftlichen Forschung, der Bereitstellung von Bildungsangeboten für Studierende sowie der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung wahr. Die Hochschulen betreiben Wissenschaftskommunikation und transportieren dadurch Wissen in die Gesellschaft. Schülerlabore können dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Sie bieten nicht nur vielfältige Projekte für Schüler:innen an, sondern sind darüber hinaus ein Kanal der Wissenschaftskommunikation. Diese Wissensweitergabe versteht sich zum einen als Wissen über Forschung und zum anderen als Wissen über Lehre.

Eine Aufgabe der Fachdidaktik besteht darin, tragfähige und nachweislich wirksame Konzepte zu entwickeln, um Wissen zu gewinnen und Kompetenzen zu erwerben. Im weitesten Sinne gehört auch die Wissenskommunikation dazu. In Deutschland haben die naturwissenschaftlichen Fachdidaktiken gerade erst begonnen, die Wissenschaftskommunikation als eigenes Aufgabenfeld zu erschließen.

International hat sich dagegen bereits vor einiger Zeit etabliert, dass eine stärkere Anbindung an Forschung zu Wissenskommunikation und Fachdidaktik einen Mehrwert für beide Blickwinkel bietet [3].

Die Ziele etwa der Entwicklung einer naturwissenschaftlichen Grundbildung (Scientific Literacy) fokussieren in der Schule stärker auf das systematische Lernen und auf Anschlussfähigkeit erworbenen Wissens zwischen Fächern und Jahrgangsstufen. Die Wissenschaftskommunikation zielt dagegen darauf ab, Wissen aus der Forschung für die Allgemeinheit bereitzustellen. Dies führt zur Übernahme von Verantwortung und Befähigung zur gesellschaftlichen Teilhabe, etwa in Fragen des Klimaschutzes. Durch die Verbindung beider Bereiche lassen sich Ziele gemeinsam erreichen und ein Umfeld erschließen, um sich mit Themen an Schnittstellen von Wissenschaft und Gesellschaft zu beschäftigen. Themenfelder, die gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Relevanz besitzen (Socio-Scientific Issues), können das schulische Lernen mit dem persönlichen Umfeld der Kinder und Jugendlichen verbinden, beispielsweise Energie, Klima und Umwelt. Die vielfältigen Angebote reichen von KinderUnis bis zu Schülerlaboren. (...)

Rainer Müller, Franziska Greinert, Malte S. Ubben und Stefan Heusler • 9/2021 • Seite 86 • DPG-Mitglieder

Rainer Müller, Franziska Greinert, Malte S. Ubben und Stefan Heusler • 9/2021 • Seite 86 • DPG-MitgliederQuantentechnologien im Lehrplan

Welche Rolle sollten aktuelle Anwendungen der Quantenphysik in der Schule spielen?

Sollten Anwendungen von Quantentechnologien in das Schulcurriculum eingehen? Da sich dieses nur langsam ändert, kann es bei dieser Frage nicht darum gehen, bewährte Unterrichtskonzepte grundsätzlich infrage zu stellen, sondern darum, gute Brücken zu neuen Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Im internationalen Vergleich hat Deutschland in Bezug auf die Quantenphysik in der Schule eine sehr gute Ausgangsposition. Hier gibt es jahrzehntelange Erfahrungen in den Schulen sowie fachdidaktische Forschung zu Schülervorstellungen und zur Wirksamkeit von Unterrichtskonzepten in der Quantenphysik. So haben sich die Lehrpläne in den meisten Bundesländern inzwischen über den historischen Zugang hinaus entwickelt. Das Doppelspaltexperiment mit einzelnen Quantenobjekten und die statistische Deutung der Quantenphysik sind inzwischen meist Standard. Auch Begriffe wie Nichtlokalisierbarkeit von Quantenobjekten oder Komplementarität kommen vor allem in Leistungskursen zur Sprache.

Aber in vielen europäischen Ländern ist noch der rein historische Zugang verbreitet – wenn denn die Quantenphysik an den Schulen überhaupt ein Thema ist [1]. Dieser Zugang orientiert sich meist weniger an der tatsächlichen Ideengeschichte, sondern an einer Abfolge einiger historischer Experimente, die mit Schulmitteln nachvollziehbar sind – vom Photoeffekt über den Franck-Hertz-Versuch bis zur Elektronenbeugung. Angesichts der Bedeutung von Experimenten für den Erkenntnisfortschritt in der Physik erscheint das zunächst vernünftig. Die Fachdidaktik hat jedoch schon früh erkannt, dass im Fall der Quantenphysik Unterrichtskonzeptionen nötig sind, die darüber hinausgehen. Denn die Quantenphysik widerspricht in so hohem Maße unseren Denkgewohnheiten, dass die Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern weitergehende Denk- und Verständnisangebote machen müssen. Ein reflektierter Umgang mit den klassischen Modellvorstellungen sowie ein sorgfältiger Umgang mit der Sprache sind hierbei unerlässlich – denn unsere Alltagssprache eignet sich nur bedingt, um Quantenphänomene adäquat zu beschreiben. (...)

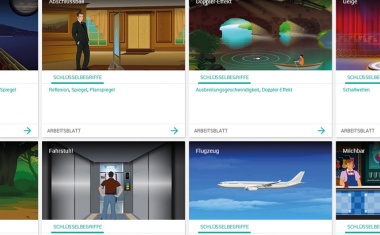

Miral Shah, Byron Philhour, Sonia Tye, William Oakley, Neeru Khosla, Paul Schlummer und Daniel Laumann • 7/2021 • Seite 52 • DPG-Mitglieder

Miral Shah, Byron Philhour, Sonia Tye, William Oakley, Neeru Khosla, Paul Schlummer und Daniel Laumann • 7/2021 • Seite 52 • DPG-MitgliederInteraktiv im Physikunterricht

Wie Simulationen reale Experimente ergänzen und das Unsichtbare visualisieren

Reale Phänomene und die unmittelbare Wahrnehmung physikalischer Prinzipien stehen in einem Spannungsfeld zur abstrakten Modellierung und theoretischen Beschreibung der Physik. Sowohl Forschende als auch die Wissensvermittlung müssen Abstraktion und Konkretion zusammenführen. In der Lehre können interaktive Simulationen und virtuelle Lernumgebungen eine Brücke zwischen dem Realen und dem Modellhaften bilden. Interaktive Simulationen ergänzen dabei reale Experimente und helfen, unsichtbare Effekte erlebbar zu machen.

Experimente stellen seit Anfang des 19. Jahrhunderts ein zentrales Unterrichtselement dar. Ihre Eigenschaften haben sich mit der Zeit jedoch verändert [1], zuletzt durch die Möglichkeit, digitale Medien vielfältig einzusetzen. Reale Experimente dienen u. a. dazu, Naturphänomene oder alltagsrelevante Anwendungen darzustellen und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit aus [2]. Studien zeigen, dass es lernförderlich ist, wenn Lehrkräfte und Lernende Experimente angemessen vor- und nachbereiten [3]. Dieser Einbettung kommt dabei auch die Aufgabe zu, experimentelle Erkenntnisse mithilfe eines physikalischen Modells zu analysieren und zu interpretieren.

Um Experimente in den Unterricht einzubetten, bedarf es ergänzender Medien. Dabei stehen neben Schulbüchern, Arbeitsblättern oder dem Tafelanschrieb auch digitale Medien zur Verfügung. Während in den eher traditionellen und analogen Unterrichtsmedien primär statische und visuelle Repräsentationen, wie Texte, Formeln und Zeichnungen, zum Einsatz kommen, ermöglichen digitale Technologien je nach Medium auch den Einbezug dynamischer Visualisierungen, Töne oder auch interaktiver Inhalte. Digitale Medien vergrößern dabei nicht nur den Handlungsspielraum der Lehrkräfte. Weil sie das Sehen und Hören ansprechen, ergänzen sie den Unterricht auch aus kognitionspsychologischer Perspektive [4].

Reale Erfahrungen und modellbezogene Beschreibungen lassen sich mit interaktiven Simulationen besonders gut verbinden. Die Simulationen basieren auf Messdaten oder theoretischen Modellen realer Prozesse bzw. Phänomene. Sie beinhalten statische oder dynamische Visualisierungen sowie teilweise auditive Elemente. Den Nutzenden ermöglichen sie die Variation verschiedener Parameter und so die Untersuchung von Einflüssen auf den dargestellten Prozess – genau wie bei realen Experimenten. Psychologische Modelle beschreiben diese Form des Erkenntnisgewinns als dreistufigen Prozess aus Hypothesenbildung, experimenteller Prüfung und resultierender Schlussfolgerung [5]. (...)

Peter Riegler und Christian Kautz • 5/2021 • Seite 43 • DPG-Mitglieder

Peter Riegler und Christian Kautz • 5/2021 • Seite 43 • DPG-MitgliederPhysik der Hochschullehre

Die Hochschullehre ist zu einem gesellschaftlich wichtigen Forschungsgegenstand der Physik geworden.

Die Physik ermöglicht Erkenntnisse in vielen Gebieten, die der instrumentell unterstützten Wahrnehmung zugänglich sind. Zu den Forschungsgebieten zählt mittlerweile auch das Lehren von Physik an Hochschulen. Dort gelang es in jüngerer Vergangenheit zu beschreiben und zu erklären, was beim Erlernen von Physik passiert und wo und warum Hürden für Studierende auftreten.

Physikerinnen und Physiker untersuchen und modellieren seit jeher Phänomene ihrer Umwelt. Seit einigen Jahrzehnten untersuchen sie zudem das Lernen und Lehren der Physik an Hochschulen. Die entsprechende Forschung findet vor allem in Nordamerika statt. Dort hat sich mit Physics Education Research ein Teilgebiet der Physik entwickelt, das in Deutschland als Forschungsgebiet eher unbeachtet ist, dessen Erkenntnisse aber allmählich auch hierzulande in der Hochschullehre Einzug halten – und das nicht nur in der Physik.

Ohne Zweifel haben viele Studierende Schwierigkeiten, Physik zu erlernen. Liegt die Ursache eher in individuellen Eigenschaften wie mangelnder Vorbildung, Fähigkeiten oder Begabung? Sind die Schwierigkeiten vor allem von jemand oder etwas anderem verursacht, also durch die Rahmenbedingungen an Hochschulen oder die Kompetenz der Lehrenden? Oder ist die Angelegenheit komplexer? Wenn ja, wie lässt sich diese Komplexität beschreiben – im Sinne Einsteins „so einfach wie möglich, aber nicht einfacher“?

Bei diesen Fragen geht es darum, ein Modell für ein beobachtbares Phänomen zu erstellen – eine vertraute Tätigkeit in der Physik. Nehmen wir als Beispiel den Vorgang, bei dem ein nach oben geworfener Gegenstand zunächst langsamer wird. Lässt sich dies eher durch eine Eigenschaft des Gegenstands erklären – etwa dass sein Impetus geringer wird? Wird der Gegenstand aufgrund einer einzigen Wechselwirkung langsamer – beispielsweise durch gravitative Wechselwirkung mit der Erde? Oder ist die Situation komplexer, etwa weil der Gegenstand neben der Erde noch mit weiteren Objekten wechselwirkt? Wie lässt sich dieser Vorgang beschreiben? (...)

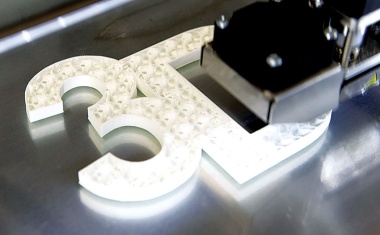

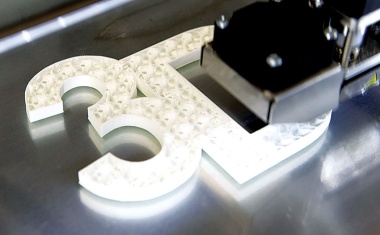

Alexander Pusch und Stefan Heusler • 5/2020 • Seite 42

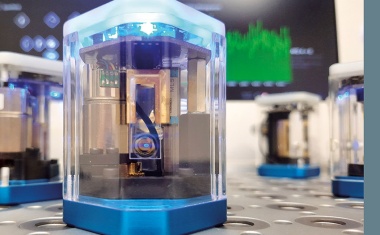

Alexander Pusch und Stefan Heusler • 5/2020 • Seite 423D-Druck im Physikunterricht

3D-Drucker bieten Lehrkräften vielfältige Möglichkeiten, um Low-Cost-Experimentiermaterial und haptische Modelle herzustellen.

In vielen Berufsfeldern, Studiengängen und Ausbildungsfächern aus Design, Ingenieurwissenschaften und Medizintechnik ist 3D-Druck inzwischen selbstverständlicher Bestandteil. Auch in allgemeinbildenden Schulen in den USA oder England verbreitet sich das Thema mehr und mehr. Dieser Artikel soll anhand von Best-Practice-Beispielen einen Einblick in sinnvolle und kostengünstige Einsatzmöglichkeiten von 3D-Druck im (Physik-)Unterricht geben, um das Potenzial dieser Technologie aufzuzeigen.

Die Kernlehrpläne im Fach Physik in Deutschland sehen das Thema 3D-Druck (Infokasten) aktuell zwar nicht explizit vor, aber es hat mehrere Anknüpfungspunkte im modernen Schulunterricht. In den Naturwissenschaften ist der offensichtlichste die Herstellung von Experimentiermaterial sowie von haptischen Anschauungs- und Funktionsmodellen. Die Materialkosten sind meist selbst für schulische Maßstäbe sehr gering. So lassen sich oftmals ganze Klassensätze herstellen, um verschiedene Themen und Experimente aus dem Lehrplan abzudecken. Im Internet finden sich viele 3D-Dateien zu unterschiedlichen Themenbereichen – vor allem aus der Mathematik und den Naturwissenschaften –, die meist recht einfach zu drucken sind.

Indem die Lernenden 3D-Objekte z. B. nach Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen, variieren und selbst ausdrucken sowie für Experimente verwenden, können sie neben fachlichen Kompetenzen, Experimentier- und Problemlösefähigkeiten auch Kenntnisse im Umgang mit digitalen Technologien erwerben, die für sehr viele Berufsfelder von Bedeutung sind. Hierzu gehören der Umgang mit komplexen Computerprogrammen, die Programmierung von Maschinen oder die Planung von Prozessen. (...)

Pascal Klein, Andreas Müller, Sebastian Becker und Jochen Kuhn • 3/2020 • Seite 47

Pascal Klein, Andreas Müller, Sebastian Becker und Jochen Kuhn • 3/2020 • Seite 47Mobile Minilabore zum Lernen

Wie groß ist die Lernwirkung beim Einsatz mobiler Geräte in Schule und Hochschule?

Smartphones und andere mobile Geräte eignen sich als praktikable und leistungsfähige Experimentiermittel für Schule und Hochschule. Kontrollierte empirische Studien geben darüber hinaus Aufschluss über ihre Wirksamkeit bezüglich Lernen und Motivation.

Smartphones und Tablets sind zu ständigen Begleitern im Alltag geworden. Neben der Möglichkeit zur Kommunikation besitzen sie zahlreiche interne Sensoren, um Beschleunigungen, Lichtintensitäten, akustische Frequenzen und andere physikalische Größen zu messen. Dadurch können sie als Experimentiermittel den experimentell-orientierten Physikunterricht in Schule und Hochschule bereichern. Die Verfügbarkeit und Mobilität der Geräte ermöglichen zudem Experimente in vielen Alltagssituationen und anderen Anwendungskontexten, beispielsweise Messungen von Lärm oder Beschleunigungen im Freizeitpark oder im Straßenverkehr. Diese Vorteile werden seit etwa zehn Jahren an Physiklehrkräfte und -dozenten kommuniziert, unter anderem durch die Kolumne „iPhysicsLab“ oder in Fachzeitschriften.1) Doch verbessert der Einsatz von Smartphones überhaupt das Lernen und die Motivation im Vergleich zu herkömmlichen Methoden?

Um diese Frage zu beantworten, werden in der fachdidaktischen Forschung experimentelle Konzepte unter Perspektive der Falsifizierbarkeit entworfen, die sich auf Theorien begründen. Eine experimentelle Manipulation erlaubt es dabei, die tatsächliche Wirkung neuartiger Instrumente auf Lernen und Motivation zu untersuchen. Das bedeutet, dass eine Versuchsgruppe mit den neuen Instrumenten arbeitet und die Wirkung gegenüber einer Kontrollgruppe verglichen wird, welche diese Instrumente nicht nutzt. Empirische Studien zum Einsatz von von Smartphones oder Tablets sind allerdings immer noch rar gesät und teils überraschend wenig belastbar, obwohl die Forschungsmethodik in den Fachdidaktiken in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat [1, 2]. Ausgehend von dieser Beobachtung haben wir in der Physikdidaktik-Gruppe der TU Kaiserslautern seit 2012 mehrere empirische Studien zum Einsatz von Smartphones als Experimentiermittel durchgeführt. Die Studien zielten darauf ab, theoriebasierte Hypothesen zu Motivations- und Lerneffekten durch kontrollierte Studiendesigns zu überprüfen, die den Standards hypothesenprüfender quantitativer Forschung genügen, d. h. Ergebnisse, Objektivität und Validität der Methoden müssen reproduzierbar sein. (...)

Ilja Rückmann und Peter Schaller • 6/2019 • Seite 31

Ilja Rückmann und Peter Schaller • 6/2019 • Seite 31Neuen Experimenten auf der Spur

Über die Arbeit der Lehrmittelkommission

Nur innovative Experimente erlauben es, in der Schule und in Bachelor-Studiengängen ein modernes Bild der Physik und ihrer Rolle bei der Realisierung neuer Technologien zu vermitteln. Ziel der Lehrmittelkommission ist es, neue Lehrmittel oder Experimentideen, die an einzelnen Einrichtungen entstanden sind, der Allgemeinheit vorzustellen, zu diskutieren, auszuprobieren, weiterzuentwickeln und damit für alle nutzbar zu machen.

Experimente zielen darauf ab, Hypothesen zu bestätigen. Dies kann mitunter sehr lange dauern, wie die Nachweise des Higgs-Teilchens und der Gravitationswellen gezeigt haben. Experimentieren gilt es zu erlernen – und es erfordert viel Fleiß, Ausdauer, Kreativität, Planung und Objektivität. Die grundlegende experimentelle Ausbildung angehender Physiker findet in den physikalischen Praktika statt. Diese erlauben es, zahlreiche Lernziele zu erreichen sowie auch soziale Kompetenzen zu erlernen [1].

Die rasante Technologieentwicklung der letzten Jahrzehnte, nicht zuletzt auf Basis physikalischer Forschungsergebnisse und ihrer ingenieurtechnischen Umsetzung, muss Konsequenzen für die Gestaltung der Physikpraktika sowie des Physik- und Technikunterrichts haben. Die Studierenden möchten in den Praktika Technologien nutzen, die sie aus dem Alltag kennen, beispielsweise moderne Lichtquellen, Sensoren, Computer sowie Mikrocontroller oder Smartphones [2].

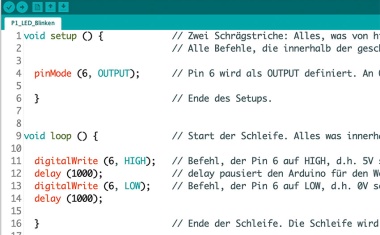

Alexander Pusch • 5/2019 • Seite 26

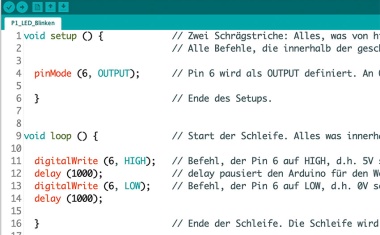

Alexander Pusch • 5/2019 • Seite 26Arduino im Physikunterricht

Mikrocontroller sind preislich günstig und bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, erste Programmiererfahrungen zu sammeln.

Ein Blick in Geräte mit Stecker oder Akku zeigt: Mikrocontroller verschiedenster Art sind weit verbreitet und bereits lange in unserem Alltag angekommen. Sie fallen uns zudem als „eingebettete Systeme“, beispielsweise in Kaffeemaschinen, Armbanduhren, Spielzeugen, im Auto oder im „Smart-Home“, oft kaum noch auf.

Mittels der gerade im Hobby- und Bildungsbereich populären Mikrocontroller wie dem Arduino oder dem Raspberry Pi lassen sich auf sehr günstige und transparente Art Messwerte verschiedenster Sensoren erfassen und weiterverarbeiten (Infokasten). Sie können dadurch einen wertvollen Beitrag zur computergestützten Messwerterfassung im modernen Physikunterricht liefern. Die dabei erworbenen Kenntnisse kommen auch anderen kreativen Projekten in Schule, Schülerforschungswettbewerben oder Freizeit zugute, z. B. der Robotik oder Heimautomation.

Vor dem Einsatz von Mikrocontrollern im Physikunterricht müssen die (angehenden) Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler allerdings zunächst die Grundlagen erlernen. Dies ist leider – trotz vieler guter Dokumentationen und einer zu Beginn recht steilen Lernkurve – oft eine zunächst komplexe und unübersichtliche Aufgabe. Sie kann zuweilen auch durch unbekannte Programmiersprachen und Hardwarekomponenten sowie eine Vielzahl potenzieller Fehlerquellen abschreckend und frustrierend wirken.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderung soll dieser Beitrag das Potenzial des Einsatzes von Mikrocontrollern wie dem Arduino im Physikunterricht sowie mögliche Schwierigkeiten erläutern. Um die Grundlagen der Programmierung an einfachen Projekten wie Temperatur-, Lichtstärke- und Abstandsmessungen zu lernen, bietet sich ein mit Studierenden und Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern erprobtes Konzept an. (...)

Philipp Möhrke und Bernd-Uwe Runge • 4/2019 • Seite 42

Philipp Möhrke und Bernd-Uwe Runge • 4/2019 • Seite 42Standardmäßig unsicher

Der Umgang mit Messdaten im Praktikum erfordert auch eine Messunsicherheitsanalyse.

Die Messunsicherheitsanalyse ist ein zu Unrecht unbeliebter Teil der Physikausbildung, den die Studierenden meist nicht ausreichend beherrschen. Der international anerkannte „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“ sowie moderne Lehrformate bieten jedoch einen guten Zugang zu diesem Thema.

Müssen wir wirklich noch eine Fehlerrechnung machen? Dies fragen die Studierenden in nahezu jedem physikalischen Praktikum. Die Fehlerrechnung oder nach aktueller Sprechweise die Messunsicherheitsanalyse ist nicht nur sprachlich sperrig, sondern auch unbeliebt. Die Messung gilt als interessant und verspricht neue Erkenntnisse. Die Messunsicherheitsanalyse hingegen scheint langweilig, wenig spektakulär und letztendlich überflüssig. Die entscheidende Information, um die es ging, ist scheinbar bereits durch die Auswertung der Daten herausgekommen. Die angehängte Betrachtung der Genauigkeit des Ergebnisses empfinden die Studierenden eher als Entwertung der eigenen Arbeit.

Dass bei der Berechnung eines Ergebnisses auch Überlegungen zu dessen Unsicherheit dazugehören, ist sicher allen Studierenden klar. Den zentralen Informationsgehalt und Nutzen dieser Angabe sehen aber nur wenige. So lassen sich Ergebnisse erst quantitativ vergleichen, wenn die Unsicherheit berücksichtigt wird. Denn ob zwei Ergebnisse gleich oder verschieden sind – oder wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Ergebnisse übereinstimmen –, ist aus den Zahlenwerten allein nicht abzulesen. Aber gerade der Vergleich mit bekannten Ergebnissen oder den Vorhersagen von Modellen macht die Arbeit in der Physik aus. Hier entstehen neue Erkenntnisse. (...)

Sebastian Staacks, Heidrun Heinke und Christoph Stampfer • 11/2018 • Seite 35

Sebastian Staacks, Heidrun Heinke und Christoph Stampfer • 11/2018 • Seite 35Smarte Experimente

In den Vorlesungen zur Experimentalphysik lassen sich Smartphones sinnvoll einsetzen.

In den meisten Physikstudiengängen bildet die Vorlesung zur Experimentalphysik die zentrale Einführung. Dabei stellen Studierende jedoch schnell fest, dass das „Experiment“ im Titel der Veranstaltung lediglich Demonstrationsversuchen geschuldet ist, sie aber nicht selbst experimentieren dürfen. Da es unmöglich ist, alle Studierenden mit Messgeräten auszustatten, schauen sie den Vorführungen passiv zu und bekommen erst in den physikalischen Praktika die Möglichkeit, selbst Versuche durchzuführen. Die eigenständige Experimentiererfahrung wird losgelöst vom Vorlesungsstoff gesammelt.

Eine Alternative bietet das Einbinden Smartphone-basierter Experimente [1, 2] in den Vorlesungs- und Übungsablauf. Nahezu alle Studierenden bringen heute in Form ihrer Smartphones eigene Messgeräte mit, die über zahlreiche Sensoren verfügen, welche die Mechanik breit abdecken. Je nach Modell gibt es Helligkeits-, Magnetfeld-, Beschleunigungs- und Drehratensensoren, Mikrofone, GPS sowie Luftdrucksensoren. Mikrofon und Beschleunigungssensor sind in jedem Gerät vorhanden. Die Verfügbarkeit anderer Sensoren hängt vom Modell ab, reicht aber meist aus, um in Gruppenarbeit alle Studierenden zu erreichen.

Ausgehend von dieser Beobachtung bekamen die Studierenden im Bachelorstudiengang Physik an der RWTH Aachen im Wintersemester 2016/17 experimentelle Aufgaben, die mit Smartphones sowie haushaltsüblichen Materialien durchzuführen waren. Für die Erfassung und Verarbeitung der Daten hatten sie eine eigens dafür an der RWTH Aachen entwickelte App zur Verfügung: phyphox [3]. Die Aufgaben waren Teil der Übungsaufgaben, die gleichzeitig Zulassungsvoraussetzung für die Klausur waren. Die Studierenden konnten auf freiwilliger Basis klassische Aufgaben durch Smartphone-Experimente ersetzen...

Irene Neumann, Christoph Pigge und Aiso Heinze • 7/2018 • Seite 48

Irene Neumann, Christoph Pigge und Aiso Heinze • 7/2018 • Seite 48Aller Anfang ist schwer

Welche Mathematikkenntnisse müssen Studienanfängerinnen und Studienanfänger in MINT-Studiengängen mitbringen?

2012 legte die Konferenz der Fachbereiche Physik Empfehlungen zum Umgang mit Mathematikkenntnissen von Studienanfängerinnen und Studienanfängern im Fach Physik vor. Damit gehörte sie zu den ersten Vertretungen der Hochschulseite, die konkret und konstruktiv auf die Problematik fehlender Mathematikkenntnisse am Studienbeginn reagierte. Auch wenn inzwischen weitere Empfehlungen und Anforderungskataloge vorliegen, fehlte bisher eine empirische Fundierung der von Hochschulseite erwarteten mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten zu Studienbeginn. Nun gab es dazu eine Delphi-Studie.

Mathematik spielt ohne Zweifel für die Physik, wie auch für andere MINT-Fächer, eine zentrale Rolle. Nahezu alle Hochschulen bieten mathematische Vor- oder Brückenkurse an [1], denn beim Übergang von der Schule in ein MINT-Studium berichten Hochschullehrende und Studierende nicht selten von fehlenden mathematischen Vorkenntnissen, die teilweise sogar einen Studienabbruch oder Studienfachwechsel zur Folge haben [2]. Die inhaltliche Ausrichtung der Vor- und Brückenkurse variiert jedoch teils stark, und auch wenn Anforderungskataloge von einzelnen Gruppen (z. B. cosh – cooperation schule:hochschule in Baden-Württemberg [3]; Konferenz der Fachbereiche Physik (KFP) [4]; European Society for Engineering Education SEFI [5]) einen gemeinsamen Kern erkennen lassen, sind sie nicht deckungsgleich. Beispielsweise beinhalten alle drei Kataloge mathematische Inhalte (wie das Bruchrechnen, Differenzieren oder Integrieren), anwendungsbezogene Lernvoraussetzungen (z. B. Modellieren) tauchen nur bei cosh und SEFI auf. SEFI geht außerdem auf Persönlichkeitsmerkmale ein. Ein gemeinsames Dokument, das die Erwartungen der Hochschulseite an MINT-Studienanfängerinnen und -anfänger beschreibt, lag jedoch bislang nicht vor. Offen war auch, ob es überhaupt eine gemeinsame Sicht zu den erwarteten mathematischen Lernvoraussetzungen gibt...

Raimund Girwidz • 6/2018 • Seite 53

Raimund Girwidz • 6/2018 • Seite 53Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Multiple Repräsentationen und Visualisierungen können Lehren und Lernen unterstützen.

Mit neuen Medien lassen sich Fachinformationen schnell und vielfältig präsentieren. Wie dies lernwirksam zu nutzen ist, wird hier nicht ausführlich zu erklären sein. Zumindest ist es aber möglich, einige grundlegende Richtlinien und Lehr-Lern-Konzepte zusammenzufassen.

Sachverhalte lassen sich in verschiedenen Darstellungen präsentieren. Dabei kommen unterschiedliche Aspekte zum Tragen. Multiple Repräsentationen stellen mehrere Darstellungsformen zusammen, z. B. Grafiken, Diagramme, Schaltskizzen oder Texte und Formeln. Sie verknüpfen verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten und beleuchten damit einen Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven. Bei komplexen Themen sind multiple Repräsentationen daher ein wichtiges Hilfsmittel.

Die Theorie der dualen Codierung unterscheidet grob zwischen verbalen und bildhaften Darstellungen und Repräsentationssystemen [1], was aktuelle Modelle weiter präzisieren [2, 3]. Auch neurophysiologische Befunde belegen, dass bei der Verarbeitung von Bild und Sprache unterschiedliche Bereiche des Gehirns aktiv sind. Schon der Informationsfluss ist dabei prinzipiell verschieden: Sprache organisiert sequenziell – Wort für Wort und Satz für Satz. Bildhafte Darstellungen bieten dagegen mehrere Zusammenhänge simultan an, z. B. das Bild eines experimentellen Aufbaus, Moleküldarstellungen oder Diagramme von Messdaten.

(...)

Jan-Philipp Burde und Thomas Wilhelm • 5/2018 • Seite 27

Jan-Philipp Burde und Thomas Wilhelm • 5/2018 • Seite 27Einfache Stromkreise mit Potenzial

Ein neues Unterrichtskonzept zeigt, wie fachdidaktische Entwicklungsforschung arbeitet.

Ein wichtiges Teilgebiet der physikdidaktischen Forschung ist die Entwicklungsforschung. Ausgehend von bekannten Schülervorstellungen und Erfolgen bzw. Misserfolgen bisheriger Unterrichtsansätze geht es darum, neue Konzepte und Materialien für den Unterricht zu erarbeiten. Qualitative und quantitative Methoden dienen dazu, im realen Unterricht zu untersuchen, ob das neue Konzept zu einem höheren Lernerfolg führt. Das Beispiel des Elektronengasmodells soll zeigen, wie es damit gelungen ist, Lernenden ein deutlich besseres Verständnis einfacher Stromkreise zu vermitteln.

Die physikdidaktische Forschung ist heute breit aufgestellt und hat sowohl inhaltlich als auch methodisch ein sehr hohes Niveau erreicht. Nichtsdestotrotz kritisieren Lehrkräfte immer wieder, dass fachdidaktische Forschungsergebnisse einen zu geringen Einfluss auf die Unterrichtspraxis hätten. Ein Teilgebiet der Physikdidaktik, das explizit zum Ziel hat, diesen oft beklagten „Research-Practice-Gap“ zu überwinden, stellt die fachdidaktische Entwicklungsforschung dar – auch Design-Based-Research (DBR) genannt. Im Gegensatz zu reinen Entwicklungen, zum Beispiel von neuen Experimenten, und zu rein empirischer Forschung hat Design-Based-Research – ähnlich den Ingenieurwissenschaften – den Anspruch, Forschung zum „Zwecke der Innovation“ zu betreiben [1]. Innovation bedeutet hier nicht die alleinige Existenz neuer Unterrichtsmaterialien, sondern dass diese auch nachweislich zu einem höheren Lernerfolg führen und in der Praxis als signifikante Verbesserung wahrgenommen werden. Zudem geht es darum, eine Theorie des Lehrens und Lernens des entsprechenden Themengebietes weiterzuentwickeln.

Da didaktische Interventionen bei Design-Based-Research meist einen umfassenden Charakter haben, also beispielsweise ein ganzes Unterrichtskonzept inklusive neuer Sachstruktur, Visualisierungen und Experimenten umfassen, hat dieser Forschungsansatz keinen Anspruch auf vollständige Variablenkontrolle. Statt verallgemeinerbare Ursache-Wirkungs-Beziehungen aufklären zu wollen, besteht das Ziel von DBR vielmehr darin, eine hohe externe Validität, d. h. Verallgemeinerbarkeit der Studienergebnisse gewährleisten zu können. Dieser Ansatz ähnelt dem Vorgehen eines Arztes, der auf Basis des aktuellen medizinischen und pharmazeutischen Wissens dem Patienten zur Heilung einer Krankheit ein Medikament verschreibt, dessen Wirksamkeit zwar wissenschaftlich belegt ist, aber dessen genaue physiologische und pharmazeutische Wechselwirkungen noch unbekannt sind [2]. (...)

Jürgen Miericke • 3/2018 • Seite 33

Jürgen Miericke • 3/2018 • Seite 33Physik aus der Kiste

Außerhalb der Schule kann Physik viel spannender sein – das zeigen bereits einfache Experimente, die Platz in einer kleinen Holzkiste haben.

Ein Fahrrad mit Anhänger und einer Holzkiste gefüllt mit einfachen Experimentiergeräten – das ist die „Mobile Physik-Kiste“. In Parks, Jugendeinrichtungen, Kindergärten und Schulen lässt sich damit ohne viel Vorbereitung zeigen, dass unser Alltag voll von Naturwissenschaften ist. Durch Experimente, bei denen die Zuschauer beteiligt werden, wird Physik erlebbar.

Als Physiklehrer am Hardenberg-Gymnasium in Fürth hatte ich vor fast 25 Jahren mit Schülern und Referendaren Experimentierstationen geplant, gebaut und im Gang vor den Physikräumen ausgestellt. Schülerinnen und Schüler konnten sie selbstbestimmt nutzen und physikalische Phänomene durch „Ergreifen“ auch „Begreifen“ [1]. Viele weitere spannende physikalische Phänomene kamen aber aufgrund möglicher Risiken bei der unbeaufsichtigten Nutzung für eine solche Ausstellung nicht infrage. So entstand 2002 die Idee zum „Versuch der Woche“, bei dem wir an jedem Dienstag in der ersten Pause spannende und auch spektakuläre physikalische Erscheinungen in wenigen Minuten im Physiksaal unterhaltsam in Szene setzten. Dieser motivierende Ansatz regte die Schülerinnen und Schüler sehr viel langfristiger dazu an, sich an ihre Beobachtungen zu erinnern und darüber mit intellektuellem Vergnügen und Neugier zu reflektieren als der normale Unterricht [2].

Nach meiner Pensionierung begann ich im Jahr 2007 das Projekt „Physik auf der Bühne“, bei dem ich zusammen mit fünf Lehrern der Fächer Musik, Deutsch, Sozialkunde und Geschichte kleine Kunststücke aus Physik und Musik auf mehreren Bühnen inszenierte [3]. Das unterhaltsame Bühnenprogramm führte Kinder und Jugendliche durch altersgerechte Darstellungen spielerisch an Naturwissenschaften, speziell an Physik, heran. Teilweise durften die Kinder und Jugendlichen aktiv mithelfen. Einige Präsentationen blieben zauberhaft, die meisten überraschenden Beobachtungen erklärte der „Physiker“ jedoch verständlich (Abb. 1). (...)

• 10/2025 • Seite 45 • DPG-Mitglieder

• 10/2025 • Seite 45 • DPG-Mitglieder