Vielfalt und Vernetzung

Die Auswertung der Fächerverteilung bei den Exzellenzclustern zeigt die zentrale Rolle interdisziplinärer Kooperation in der Exzellenzstrategie.

Die Auswertung der Fächerverteilung bei den Exzellenzclustern zeigt die zentrale Rolle interdisziplinärer Kooperation in der Exzellenzstrategie.

• 3/2023 • Seite 39 • DPG-Mitglieder

• 3/2023 • Seite 39 • DPG-MitgliederIm Exzellenzcluster Structures der Universität Heidelberg geht es darum, die Entstehung und Rolle von Struktur in einem weiten Bereich von Naturphänomenen aufzudecken.

Vom interstellaren Staub bis zu Planeten, von Biomolekülen bis zu lebendem Gewebe, von den subatomaren Teilchen bis zum Universum … all das gehört zum Themenbereich des Exzellenzclusters „Structures“, der 2018 in der zweiten Förderlinie der Exzellenzstrategie bewilligt wurde. Thematisch breiter kann ein physikalischer Exzellenzcluster eigentlich nicht aufgestellt sein, so erscheint es auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick zeigt sich der Querschnittscharakter des Clusters, denn es geht darum, Strukturen zu finden, welche Phänomene der genannten Forschungsbereiche miteinander verbinden.

Basis des Clusters ist die enge Beziehung zwischen Mathematik und Physik sowie Computational und Data Sciences in Heidelberg, befördert unter anderem durch die Heidelberger Partnerschaft Mathematik-Physik, das interdisziplinäre Zentrum für wissenschaftliches Rechnen (IWR) und das European Institute for Neuromorphic Computing (EINC). Eine breit gefächerte Gruppe von Wissenschaftler:innen aller Karrierestufen traf sich in einem wöchentlichen „Jour fixe“, um diese Zusammenarbeit noch weiter auszubauen, und bildete so den Keim des Clusters STRUCTURES. Analysis, Geometrie und Topologie, universelle Konzepte und Methoden der theoretischen Physik, moderne Algorithmik und innovative experimentelle Realisierungen für analoge Rechner werden im Cluster kombiniert, um konkrete Fragen der Strukturbildung und -erkennung quantitativ zu beantworten und unser allgemeines Verständnis emergenter Phänomene und Strukturen zu vertiefen.

„Das ist eine wirklich interdisziplinäre Sache“, sagt Manfred Salmhofer vom Institut für Theoretische Physik der Universität Heidelberg, einer der drei Sprecher des Clusters. Er forscht in den Bereichen theoretische und mathematische Physik sowie der Physik komplexer Systeme. „Ohne unser Zutun sind wir mittlerweile auf drei Fakultäten verteilt, denn 2021 wurde an der Universität eine ingenieurwissenschaftliche Fakultät gegründet“. Deren Schwerpunkte liegen in technischer Informatik, wissenschaftlichem Rechnen, molekularer Biotechnologie und Pharmazie. (...)

• 12/2022 • Seite 35 • DPG-Mitglieder

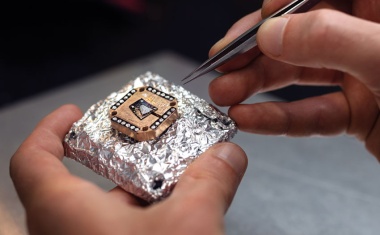

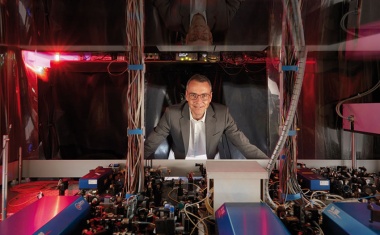

• 12/2022 • Seite 35 • DPG-MitgliederDer Exzellenzcluster Matter and Light for Quantum Computing (ML4Q) untersucht die Möglichkeiten des Rechnens mit Quanten in vielen Facetten.

Der Exzellenzcluster „Materie und Licht für Quanteninformation” zielt darauf ab, die Grundlagen für einen Quantencomputer zu erforschen. Dazu zählt die Untersuchung verschiedener Plattformen, die als materie- oder lichtbasierte Qubits dienen können. Darüber hinaus geht es darum, grundlegende Verfahren und Methoden für einen Quantencomputer zu entwickeln und zu verifizieren. Ein zentraler Punkt ist es, Fehler infolge von Dekohärenz und Rauschen zu vermeiden, beispielsweise durch topologisch geschützte Qubits, bzw. diese zu erkennen und zu korrigieren.

Ausgangspunkt sind die kleinsten Bausteine von Quantenprozessoren, die Qubits. Diese Quantensysteme mit zwei Zuständen speichern Information – aber nicht wie ein herkömmlicher Rechner binär kodiert, sondern im Wahrscheinlichkeitsintervall von 0 bis 1. Im Mittelpunkt des Interesses stehen bei ML4Q Majorana-Zustände: Diesen Zuständen entsprechen Quasiteilchen, die sich zum Beispiel in Supraleitern aus einem Teilchen und einem Loch zusammensetzen und wie ihr Pendant in der Teilchenphysik gleich ihren Antiteilchen sind. Ob sich Majorana-Qubits tatsächlich realisieren lassen, ist noch unklar. Falls sie existieren, könnten sie gegen Störungen topologisch geschützt sein. Denn ihre Geometrie sorgt dafür, dass ein äußeres Magnetfeld nicht zu Dekohärenz und damit dem Verlust der Information führt.

Dem Exzellenzcluster ML4Q gehören 61 Principal Investigators an, die an sieben Institutionen forschen. Die Universität zu Köln, die RWTH Aachen, die Universität Bonn und das Forschungszentrum Jülich haben den Cluster gemeinsam eingeworben; einige Forschende arbeiten auch an den Fraunhofer-Instituten für Lasertechnologie ILT in Aachen und für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR in Wachtberg sowie an der Universität Düsseldorf. Diese Kombination stellt eine einzigartige Konstellation in räumlicher Nähe dar. Während in Köln vor allem die Theorie sehr stark vertreten ist und über eine weltweit führende Expertise verfügt, die Düsseldorf noch erweitert, stellt das Forschungszentrum Jülich modernste Hardware-Ressourcen bereit. Die Standorte Aachen und Bonn bieten die Möglichkeit, in hochspezialisierten Laboren neue Materialien für Qubits zu erforschen und etwa mit ultrakalten Atomen theoretische Vorhersagen zu überprüfen. (...)

• 7/2022 • Seite 40 • DPG-Mitglieder

• 7/2022 • Seite 40 • DPG-MitgliederDer Exzellenzcluster Quantum Universe der Universität Hamburg beschäftigt sich mit Fragen rund um den Ursprung, die Geschichte und die Zusammensetzung des Universums.

Die Entdeckung des Higgs-Bosons am Large Hadron Collider und der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen durch die beiden LIGO-Observatorien zählen zu den spektakulärsten Erfolgen der physikalischen Grundlagenforschung in den letzten Jahren und wurden mit den Physik-Nobelpreisen 2013 und 2017 gewürdigt. Beide Entdeckungen stützen grundlegende Konzepte der Physik: die Erzeugung der Masse von Elementarteilchen durch den Higgs-Mechanismus bzw. die Dynamik der Raumzeit. Allerdings zeigen astronomische und kosmologische Betrachtungen, dass unsere derzeitige Beschreibung der Natur unvollständig ist. Noch bleibt unklar, woraus Dunkle Materie besteht oder was der Ursprung der beschleunigten Expansion des Universums ist. Darüber hinaus gibt es für die Entwicklung des sehr frühen Universums bislang keine konsistente Beschreibung im Rahmen der etablierten Quanten- und Gravitationstheorien. Ein Verständnis von Masse und Gravitation an der Schnittstelle von Quantenphysik und Kosmologie zu gewinnen, ist das zentrale Forschungsziel des Exzellenzclusters Quantum Universe der Universität Hamburg und des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY.

Um diese grundlegenden Fragen zu beantworten, arbeiten im Cluster mehr als 300 Personen aus der Mathematik, Teilchen-, Astro- und Mathematischen Physik zusammen. Die Forschungsarbeiten reichen von der Entwicklung mathematisch-theoretischer Modelle über das Studium der Physik des Higgs-Teilchens bis zu theoretischen und experimentellen Arbeiten zur Suche nach Dunkler Materie sowie zu Gravitationswellen als Fenster in das frühe Universum. Im Fokus steht die Beziehung zwischen der Quantenphysik, welche die kleinsten Objekte in der Natur beschreibt, und der Struktur und Entwicklung des Universums.

Hamburg hat eine lange Tradition in der Teilchenphysik. „Seit 60 Jahren gehören wir zur Weltklasse“, unterstreicht Clustersprecher Jan Louis, der sich als Physikprofessor der Universität Hamburg unter anderem mit der Stringtheorie beschäftigt. An der Schnittstelle zwischen Teilchen- und Astrophysik sowie Kosmologie haben Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen des SFB „Particles, Strings and the Early Universe“ zwölf Jahre lang geforscht und damit das Fundament geschaffen für den Exzellenzcluster, der diese Felder zusammenführen, weiterentwickeln und mit weiteren Themengebieten verknüpfen möchte. „Um die Gravitation mit der Quantenfeldtheorie zu verbinden, müssen wir die Expertise aus all diesen Bereichen zusammennehmen und das Problem von den vielversprechendsten Seiten angehen“, ist der Teilchenphysiker Peter Schleper überzeugt, der zusammen mit Géraldine Servant das Co-Sprecherteam bildet. (...)

• 3/2022 • Seite 51 • DPG-Mitglieder

• 3/2022 • Seite 51 • DPG-MitgliederIm Exzellenzcluster ct.qmat arbeiten Forschende aus Würzburg und Dresden zusammen, um besondere Materialeigenschaften mit einem nobelpreisgekrönten Ansatz zu untersuchen.

Das Cluster ct.qmat ist das einzige in der Exzellenzstrategie, für das zwei Standorte in verschiedenen Bundesländern gemeinsam einen Antrag gestellt haben. Die Forschenden in Würzburg und Dresden arbeiten an Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien: Sie nutzen die Topologie, ein Teilgebiet der Mathematik, um ungewöhnliche Zustände von Materie besser zu verstehen und gezielt zu erzeugen. Dabei arbeiten Theorie und Experiment eng zusammen und nutzen aus, dass sich die Forschungsschwerpunkte an beiden Orten ergänzen.

Schon die Entfernung von 300 Kilometern Luftlinie zwischen den Partnerinstitutionen des Clusters ist bemerkenswert, doch die eigentliche Schwierigkeit der gemeinsamen Antragstellung lag an ganz anderer Stelle: „Wir mussten die Rahmenbedingungen zweier Hochschulgesetze beachten“, erinnert sich Matthias Vojta, der für die Beteiligten in Dresden spricht. Die Idee zu der außergewöhnlichen Zusammenarbeit ergab sich aus früheren Kollaborationen. „In Würzburg fehlte trotz einer starken Festkörperphysik an der Universität schlicht die ‚kritische Masse‘, um sich für ein Exzellenzcluster zu bewerben“, ergänzt der Würzburger Sprecher Ralph Claessen. Mit zahlreichen außeruniversitären Einrichtungen traf das auf Dresden zwar nicht zu; die Erfolgsaussichten waren gemeinsam aber deutlich besser. Als wissenschaftliche Basis für den Antrag dienten die Arbeiten aus zwei Sonderforschungsbereichen zu topologischen Materialeigenschaften und zu korreliertem Magnetismus, welche die Deutsche Forschungsgemeinschaft seit 2015 in Würzburg und Dresden finanziert. (...)

• 10/2021 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

• 10/2021 • Seite 24 • DPG-MitgliederDer Exzellenzcluster „Physics of Life“ untersucht die Physik hinter dem Aufbau und Zusammenspiel von Molekülen, Zellen und Geweben.

Der Exzellenzcluster „Physics of Life“ (PoL) will die Gesetzmäßigkeiten erforschen, die lebender Materie zugrunde liegen. Angesiedelt in Dresden, einer Stadt mit zahlreichen Institutionen mit biophysikalischem Schwerpunkt, arbeiten die beteiligten Forschenden daran, Theorien auf allen Skalen von Molekülen über Zellen zu Geweben aufzustellen, Simulationen weiterzuentwickeln und neue Mikroskopietechniken zu etablieren.

Die Biophysik hat zwei Gesichter: Einerseits entwickeln Forschende gezielt physikalische Methoden neu oder optimieren diese, um biologische Prozesse zu untersuchen. Andererseits gilt es, die Prozesse in lebender Materie mithilfe physikalischer Gesetze zu verstehen und zu beschreiben. Beiden Aspekten hat sich der Exzellenz cluster „Physics of Life“ der TU Dresden verschrieben, an dem unter anderem die Max-Planck-Institute für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) und für Physik komplexer Systeme (MPI PKS), das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (IPF) sowie Institute der TU Dresden beteiligt sind.

Ziel dabei ist es, die dynamische Selbstorganisation von aktiver lebender Materie auf allen Skalen zu verstehen. Das beginnt mit den Nichtgleichgewichtsprozessen, bei denen Moleküle molekulare Maschinen formen, die wiederum unter Energieverbrauch das Innere der Zelle organisieren. Aus den Zellen setzen sich verschiedene Gewebe und Organe zusammen, die gemeinsam den gesamten Organismus

bilden. Hier gilt es, Faktoren zu finden, welche die Form eines Organs beeinflussen. Dazu gehört die Links-Rechts- Asymmetrie von Geweben, deren Ursache allerdings auf Zellebene zu suchen ist. Die drei Ebenen Moleküle – Zellen – Gewebe sind auf vielfältige Weise miteinander verknüpft: Veränderungen auf einer davon beeinflussen die Entwicklung der anderen, eine dynamische Rückkopplung ist die Regel. (...)

• 5/2021 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

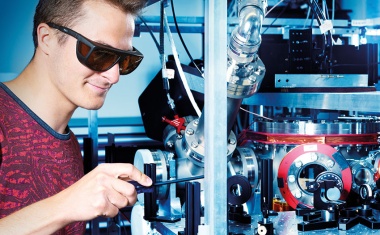

• 5/2021 • Seite 26 • DPG-MitgliederDer Exzellenzcluster QuantumFrontiers zielt darauf ab, Quanten- und Nanometrologie miteinander zu verbinden und deren Empfindlichkeit und Präzision zu verbessern.

Metrologie ist die Wissenschaft vom Messen. Immer genauere Messmethoden haben schon immer die Wissenschaft insgesamt beflügelt und Durchbrüche vorbereitet. Daher ist die Metrologie eine der wichtigsten Grundlagen der Wissenschaft überhaupt. Der Exzellenzcluster QuantumFrontiers, den die Leibniz Universität Hannover und die Technische Universität Braunschweig gemeinsam mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig beantragt haben, widmet sich der Metrologie in der Quanten- und Nanowelt, in der uns auch heute noch viel Unbekanntes begegnet. Ziel dabei ist es, die Grenzen des Messbaren zu verschieben und damit neue wissenschaftliche Durchbrüche vorzubereiten.

Die Metrologie hat aber auch einen wirtschaftlichen Aspekt: So ist die Überwachung von Maßeinheiten die Basis für Handel und Industrie. Entsprechend hoch ist die Bedeutung von Metrologie für Wirtschaft und Gesellschaft. Während die Rechnung an der Tankstelle oder des Stromanbieters heute noch auf präzisem Messen von Volumina und elektrischer Energie beruht, sind es in zukünftigen Produkten der Quantentechnologie quantenphysikalische Eigenschaften. Auch darauf müssen wir uns vorbereiten.

Um diese Ziele zu erreichen, untersuchen rund 360 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Licht und Materie an der Quantengrenze. Sie wollen lernen, die inneren und äußeren Freiheitsgrade von Quantenobjekten vollständig zu kontrollieren und mit Fortschritten in der Nanotechnologie die Basis für vielfältige Anwendungen und wissenschaftliche Experimente zu legen. Die Breite der Themen reicht von Nano-LED-Plattformen und chipbasierter Atomoptik über makroskopische Quanteneffekte, hochgenaue optische Uhren, die Untersuchung von Fundamentalkonstanten und die Entwicklung atominterferometrischer Methoden für Weltraummissionen bis zu relativistischer Geodäsie oder zur Gravitationswellenastronomie. Der Cluster vereint Forschende aus theoretischer und experimenteller Physik sowie Ingenieurwesen und trägt zum technischen Fortschritt in Gebieten wie Geodäsie, Quantenoptik, Laserwissenschaft, Festkörperphysik, Elektrotechnik, Gravitationsphysik, Nanotechnologie und Quantenmetrologie bei. (...)

• 4/2021 • Seite 35 • DPG-Mitglieder

• 4/2021 • Seite 35 • DPG-MitgliederDas Mainzer Exzellenzcluster PRISMA+ sucht nach Physik jenseits des Standardmodells.

Mit Präzisionsexperimenten und theoretischen Arbeiten leistet das Exzellenzcluster PRISMA+ in Mainz wichtige Beiträge, um offene Fragen zur Validität des Standardmodells der Teilchenphysik zu beantworten. Zu den Hauptzielen zählen der Bau und Betrieb eines supraleitenden Beschleunigers für niederenergetische Präzisionsexperimente, um damit unter anderem Botenteilchen der Dunklen Materie nachzuweisen.

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die elementaren Bausteine der Materie sowie die Kräfte, die zwischen ihnen wirken. Mit der Entdeckung des Higgs-Bosons am CERN wurde 2012 das letzte vom Standardmodell postulierte Elementarteilchen experimentell nachgewiesen. Nach Abschluss dieser Ära geht es nun darum, nach einer Erklärung von Phänomenen zu suchen, die sich nicht im Rahmen des Standardmodells beschreiben lassen: Woraus besteht Dunkle Materie? Warum gibt es im Universum mehr Materie als Antimaterie? Wie erklärt sich die Dunkle Energie, die für die beschleunigte Expansion des Kosmos verantwortlich ist?

Die Suche nach „neuer Physik“, die diese und andere Fragen beantworten kann, ist das wesentliche Ziel des Exzellenzclusters PRISMA+ (Precision Physics, Fundamental Interactions and Structure of Matter) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Dabei stellt sich mehr und mehr heraus, dass die traditionelle Suche nach direkten Hinweisen auf die Existenz neuer, meist sehr schwerer Elementarteilchen mithilfe großer Teilchenbeschleuniger durch weitere Strategien zu ergänzen ist (Abb. 1). Denn es könnte sein, dass Teilchen, die im Standardmodell nicht vorkommen, deutlich schwächer als erwartet mit der bekannten Materie wechselwirken. Für ihren Nachweis sind Präzisionsexperimente bei höchsten Wechselwirkungsraten erforderlich. Die Physik jenseits des Standardmodells könnte sich zudem in sehr subtilen Effekten verstecken, etwa in Abweichungen zwischen präzise gemessenen Observablen und ihren theoretischen Vorhersagen. In diesem Fall besteht die Herausforderung darin, die nötige Präzision in Experiment und Theorie zu erreichen. Diese Arbeiten sind Aushängeschild und Leitmotiv von PRISMA+ und dem Vorgängercluster PRISMA. (...)

• 11/2020 • Seite 22 • DPG-Mitglieder

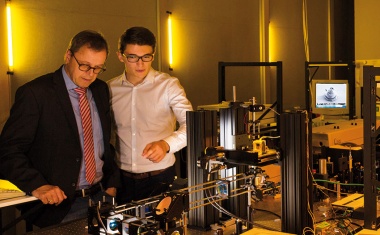

• 11/2020 • Seite 22 • DPG-MitgliederDer Exzellenzcluster „3D Matter Made to Order“ erforscht additive 3D-Fertigungsverfahren.

Fast in jedem Haushalt lassen sich heute im Handumdrehen Texte, Bilder oder Fotos ausdrucken. Zukünftig ist aber auch denkbar, dass sich per Knopfdruck mittels 3D-Drucker verschiedenste Gegenstände fabrizieren lassen. Bereits jetzt haben 3D-Drucker einige Bereiche des Alltags erobert und ergänzen beispielsweise den Physikunterricht, indem sie die kostengünstige Herstellung von Experimentiermaterial erlauben. Auch in der Industrie kommt die additive 3D-Fertigung – wie es korrekt heißt – zum Einsatz, unter anderem zur Herstellung von Prototypen. Der Exzellenzcluster „3D Matter Made to Order“ (3DMM2O) verfolgt die Vision, eine skalierbare digitale additive 3D-Fertigung von der molekularen bis zur makroskopischen Skala zu etablieren.

Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Universität Heidelberg erforschen und bearbeiten die gesamte Bandbreite von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung bis hin zu Technologien und Ausgründungen. Vorbild sind biologische Systeme, die Moleküle auf der Nanometerskala zusammensetzen können, um damit gewünschte Funktionen auf der Zell- oder Gewebeebene zu erzielen. Das langfristige Ziel besteht darin, industriell fabrizierte Werkstoffe und lebende Systeme miteinander zu kombinieren und die 3D-Fertigung und -Materialverarbeitung vollständig zu digitalisieren. (...)

• 6/2020 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

• 6/2020 • Seite 26 • DPG-MitgliederDer Exzellenzcluster PhoenixD an der Leibniz Universität Hannover forscht interdisziplinär an intelligenter, kompakter und adaptiver Optik.

Ohne Licht wären mobile Kommunikation, Satellitennavigation oder Live-Streaming im Internet undenkbar. Hochauflösende Kamerasysteme bilden die Voraussetzung für autonomes Fahren, und Lasertechnik ersetzt bei vielen medizinischen Eingriffen heutzutage das Skalpell. Um Licht künftig für noch mehr Funktionalitäten nutzen zu können, muss man es präzise kontrollieren und manipulieren können, und zwar auf möglichst kleinen Skalen. Bislang werden optische Systeme meist aufwändig auf Glasbasis in kleinteiligen Arbeitsschritten hergestellt. Der Exzellenzcluster PhoenixD (Photonics, Optics, and Engineering – Innovation Across Disciplines) mit Standorten in Hannover und Braunschweig, der seit Anfang 2019 gefördert wird, verfolgt das Ziel, optische Präzisionssysteme schnell und kostengünstig zu realisieren.

Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möchten ein digitalisiertes Fertigungssystem entwickeln – ein sogenanntes Manufacturing Grid –, um individualisierte Produkte herzustellen und eine breite Palette von Anwendungen zu ermöglichen: So ließe sich in der Landwirtschaft der Einsatz chemischer Unkrautvernichter minimieren, da die neuen Systeme mit ihren Sensoren Unkraut erkennen und gezielt mit Lasern behandeln können. Bislang sind die Systeme dafür noch zu teuer. In der Medizin könnte bei der patientennahen Blutanalyse eine individualisierte Optik zur Diagnostik von Krankheiten dienen.

Der Cluster gliedert sich in vier Forschungsbereiche (...)

• 2/2020 • Seite 20

• 2/2020 • Seite 20Das Munich Center for Quantum Science and Technology möchte die Quantenwissenschaften in ihrer gesamten Breite erforschen und anwenden.

Längst haben Quantentechnologien unseren Alltag erobert: Computer, Smartphones, der Laser oder Methoden der medizinischen Diagnostik beruhen auf Erkenntnissen der Quantenmechanik. Auch die Informationswissenschaft hat unsere moderne Welt revolutioniert, indem sie die Basis für die Informationsverarbeitung und die Kommunikation im digitalen Zeitalter geliefert hat. Die nächste Revolution besteht darin, beide Gebiete zu vereinigen. Die Quanteninformationstheorie ist in der Lage, unsere physikalische Welt zu beschreiben. Mit Fragen der Quantenwissenschaften in all ihrer Breite beschäftigt sich der Exzellenzcluster „Munich Center for Quantum Science and Technology“ (MCQST), der im Zuge der Exzellenzstrategie seit Anfang 2019 gefördert wird.

Der Cluster gliedert sich in sieben Forschungsbereiche: Quanteninformationstheorie, -simulation, -computing, -kommunikation, Quantenmetrologie und -sensorik, Quantenmaterie sowie explorative Themen. „Kein Standort deckt diese ganze Bandbreite in höchster Expertise so ab wie München“, ist Immanuel Bloch, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und einer der drei Sprecher des Clusters, überzeugt. Eines der Hauptziele des Clusters ist es, München noch sichtbarer zu machen und mit dem MCQST ein weltweit führendes Zentrum der Quantentechnologien aufzubauen, das wichtige wissenschaftliche wie auch technologische Fragen behandelt. (...)

• 2/2015 • Seite 22

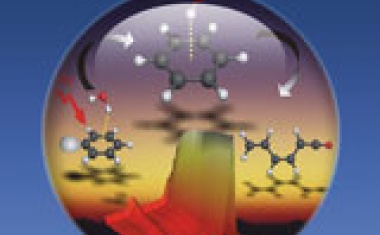

• 2/2015 • Seite 22Der Exzellenzcluster RESOLV hat sich zum Ziel gesetzt, ein übergreifendes Verständnis für das Lösen von Substanzen zu entwickeln.

Koffeinfreier Kaffee, elektrochemische Energiespeicher oder die Proteinfaltung – auf den ersten Blick haben diese Themen nichts miteinander zu tun, doch tatsächlich spielen immer Lösungsmittel eine entscheidende Rolle.

Brüht man beispielsweise Kaffeebohnen mit heißem Wasser auf, lösen sich Koffein und Geschmacksstoffe, und das Ergebnis ist gewöhnlicher Kaffee. Ganz anders, wenn man überkritisches Kohlendioxid statt Wasser nimmt: Dann geht nur das Koffein in Lösung, die Geschmacksstoffe aber bleiben in den Bohnen, die sich nun als koffeinfreier Kaffee aufbrühen lassen. Die Rolle des Lösungsmittels bei diesem und vielen anderen Prozessen auf der Ebene einzelner Moleküle zu verstehen und ein vollständiges Bild zu entwickeln, ist Ziel des Exzellenzclusters RESOLV (Ruhr Explores SOLVation), in dem Chemiker, Chemieingenieure, Physiker und Biologen der Ruhr-Universität Bochum (RUB) sowie benachbarter Universitäten und Forschungsinstitute zusammen arbeiten. „Wir möchten ‚Solvation Science‘ als eigenes interdisziplinäres Forschungsfeld etablieren, ähnlich wie die Neurowissenschaften“, sagt Martina Havenith, Professorin für Physikalische Chemie und Cluster-Koordinatorin. ...

• 1/2015 • Seite 25

• 1/2015 • Seite 25Kürzlich lief für die beiden Cluster Quest und CFN die Förderung durch die Exzellenzinitiative aus. Welche Veränderungen hat diese Initiative gebracht, und wie geht es nun weiter?

Eine riesige Baugrube prägt derzeit die Callinstraße in der Hannoveraner Nordstadt. Seit 2013 graben die Bagger hier das Fundament für das Hannoversche Institut für Technologie (HITec) aus, dessen Herzstück ein 20 Meter hoher Turm für Experimente in der Schwerelosigkeit sein wird. 2011 wurde der 30 Millionen Euro teure Forschungsbau nach Empfehlung des Wissenschaftsrats in die gemeinsame Förderung von Bund und Ländern aufgenommen – eine direkte Folge der Aktivitäten, die der Exzellenzcluster Quest in Hannover ausgelöst hat.

Doch überraschend kam 2012 nach nur einer Förderperiode für Quest das Aus – lange bevor im kommenden Jahr Physiker, Geodäten und Ingenieure in das neue Gebäude einziehen werden. Wie aber lässt sich ein Forschungsbau, der auf Jahrzehnte ausgelegt ist, dauerhaft mit Wissenschaftlern und modernen Geräten füllen, wenn eine millionenschwere Förderung wegbricht?

Insgesamt 4,6 Milliarden Euro haben Bund und Länder für die Exzellenzinitiative zwischen 2006 und 2017 zur Verfügung gestellt. Bei den zuletzt getroffenen Entscheidungen im Juni 2012 wurden 11 Zukunftskonzepte, 45 Graduiertenschulen und 43 Exzellenzcluster ausgewählt. Für einige wenige Projekte kam dabei das Aus nach nur einer Förderperiode, nämlich für die Zukunftskonzepte des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der Universität Göttingen und der Universität Freiburg sowie für fünf Graduiertenschulen und sechs Exzellenzcluster. In der Physik war neben Quest auch das Centrum für Funktionelle Nanostrukturen (CFN) in Karlsruhe betroffen.

Ende Oktober endete nun auch die Auslauffinanzierung, die alle nicht verlängerten Einrichtungen zwei Jahre lang erhalten haben. Viel ist an den geförderten Standorten passiert, Professoren wurden berufen, Nachwuchsgruppen aufgebaut, die Zusammenarbeit zwischen den Fächern sowie zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung wurde gestärkt. Neue Strukturen der Zusammenarbeit sind entstanden. Doch wie geht es weiter ohne das Geld aus der Exzellenzinitiative? Aus welchen Mitteln sollen die neuen Professuren und Arbeitsgruppen bezahlt werden? Diese Fragen haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Karlsruher und Hannoveraner Cluster spätestens seit Juni 2012 gestellt und individuelle Lösungen gefunden. ...

• 7/2014 • Seite 24

• 7/2014 • Seite 24Mit personalisierten Hörgeräten, Cochlea-Implantaten und assistiven Audiotechnologien möchte der Oldenburger und Hannoveraner Exzellenzcluster das „Hören für alle“ ermöglichen.

Wer kennt das nicht: Die Party ist in vollem Gange, überall stehen Grüppchen von Gästen zusammen und unterhalten sich, im Hintergrund läuft laute Musik. Da spricht einen die eigene Begleitung an, und man versteht nur Bahnhof. Zu viele Geräusche überdecken das gewünschte Gespräch. In solchen und anderen Situationen möchte der Exzellenzcluster „Hearing4all“ Hilfe bieten. Die Forscher in Oldenburg und Hannover arbeiten an Hörhilfen, welche die gesamte Bandbreite von minimaler Hörbeeinträchtigung bis zum kompletten Hörverlust abdecken: assistive Technologien, die in Alltagssituationen wie dem Telefonieren oder Fernsehen das Gehör unterstützen, Hörhilfen, die individuell auf den Patienten abgestimmt sind, und Cochlea-Implantate, die bei schwerem bis vollständigem Hörverlust helfen.

Ein zentraler Punkt ist die exakte, quantitative Diagnose der Hörbeeinträchtigung jedes Patienten. „Wir möchten Audiologie in eine exakte Wissenschaft verwandeln“, erklärt der Sprecher des Clusters, Birger Kollmeier, der als Physiker und Arzt in beiden Kerndisziplinen zuhause ist. Die Forscher möchten herausfinden, was die wichtigsten Kenngrößen sind, um Hörhilfen individuell anpassen und Interventionsmaßnahmen spezifisch planen zu können. In den ersten anderthalb Jahren der Förderperiode haben Kognitionspsychologen, Mediziner und Physiker eng auf diesem Gebiet zusammen gearbeitet, Ansätze entwickelt und Patientendaten erhoben. „Nun geht es in die Modellierungsphase, damit wir die Auswirkung von Hörpathologien auf die Signalverarbeitung exakt beschreiben können“, führt Kollmeier aus. Im nächsten Schritt gilt es, in komplexen Szenarien wie der eingangs erwähnten Party diejenigen Signale herauszufiltern, die das Hörgerät an den Patienten weiterleitet. Das ist ein Problem der Klassifizierung, denn das Gerät muss zunächst lernen, was Sprache ist und was nicht. „Bei der Klassifizierung haben wir in den letzten eineinhalb Jahren ordentlich Fortschritte erzielen und sogar einen internationalen Wettbewerb gewinnen können“, freut sich Birger Kollmeier.

Nach der erfolgreichen Klassifizierung muss das Hörgerät bzw. Cochlea-Implantat zudem wissen, welches die gewünschten Sprachsignale sind, also die Worte meiner Partybegleitung und nicht die Gespräche anderer Gäste. Dazu kommen sog. Brain-Computer-Interfaces zum Einsatz. Diese Systeme nehmen beim Menschen ein Elektroenzephalogramm (EEG) auf, um die Verarbeitung akustischer Signale im Gehirn zu verfolgen. Das Gehirn eines nicht hörgeschädigten Menschen verfügt über effiziente Vorhersagemechanismen, die es ihm erlauben, die Aufmerksamkeit im richtigen Moment auf den Gesprächspartner zu lenken. Gelingt es, diese Prozesse zu verstehen, könnte man dieses Wissen nutzen, um das gewünschte akustische Signal mittels Hörhilfe zum richtigen Zeitpunkt zu verstärken. Erste Erfolge sind bereits zu verzeichnen: „Wir haben das EEG-System inzwischen so miniaturisiert, dass es im Prinzip drahtlos in eine Baseball-Kappe passt“, erklärt Kollmeier. Zudem konnten die Wissenschaftler eine vereinfachte Situation, in der sich zwei Schallquellen abwechseln, im EEG erfassen. In der Realität überlagern sich allerdings meist mehrere Signale...

• 4/2014 • Seite 26

• 4/2014 • Seite 26Das Center for Advancing Electronics Dresden erforscht die Zukunft der Halbleiterindustrie.

Der Begriff „Silicon Saxony“ ist zu Recht weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. In Anlehnung an das kalifornische Silicon Valley steht er für die Region von und um Dresden – dem größten europäischen Standort für Mikroelektronik und organische Elektronik. Rund 300 Firmen mit 40. 000 Mitarbeitern haben sich in einem Verband gleichen Namens zusammengeschlossen, in dieser Branche der größte in Europa. Aber auch die Forschungslandschaft ist dicht bevölkert, mit mehreren Max-Planck-, Fraunhofer-, Helmholtz- und Leibniz-Instituten sowie den TUs in Chemnitz und Dresden. Letztere erhielt 2012 das Prädikat einer Exzellenz-Universität, im gleichen Jahr erhielt sie auch den Zuschlag für den Exzellenzcluster „Center for Advancing Electronics Dresden“ (cfaed).

Die Dimensionen der CMOS-Halbleiterbauelemente gehen derzeit in schnellen Schritten von 28 auf 14 Nanometer herunter. Es ist zwar absehbar, die CMOS-Technologie bis auf 5 Nanometer weiter skalieren zu können, bei einem Abstand der Siliziumatome im Gitter von 0,5 Nanometer liegen dann aber Strukturen vor, die nur noch eine Kantenlänge von zehn Atomen haben. Experten bei Intel halten sogar 3,5 Nanometer noch für machbar. Damit ist die physikalische Grenze unweigerlich erreicht und die CMOS-Technologie, die mit ihrer Dynamik die rasante Entwicklung der „digitalen Revolution“ mit Internet, Smartphones und Mobilfunk erst möglich gemacht hat, ist endgültig ausgereizt. „Die alte ITRS Roadmap sah die Grenze noch im Jahr 2020, wenn wir jetzt auf 5 oder 3,5 Nanometer gehen, haben wir vielleicht noch bis 2030“, schätzt Gerhard Fettweis vom Institut für Nachrichtentechnik der TU Dresden, der Sprecher des Exzellenzclusters. Daher geht es im cfaed darum, elektronische Systeme aller Art auf anderem Wege voranzutreiben. ...

• 11/2013 • Seite 20

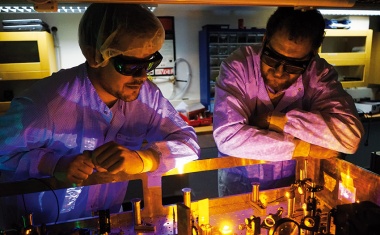

• 11/2013 • Seite 20Ziele und Aktivitäten des Exzellenzclusters „Centre for Ultrafast Imaging“ in Hamburg

Der Ruf einer Exzellenzuniversität blieb der Universität Hamburg bislang verwehrt, doch in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative konnte sie mit dem Exzellenzcluster zur Klimaforschung CLISAP punkten. In der dritten Runde ging nicht nur CLISAP in die Verlängerung, sondern auch ein neuer Exzellenzcluster für Spitzenforschung im Bereich der Photonen- und Nanowissenschaft an den Start, das „Hamburg Centre for Ultrafast Imaging – Structure, Dynamics and Control of Matter at the Atomic Scale“, kurz CUI. Insgesamt 25 Millionen Euro stehen dafür in fünf Jahren bis 2017 zur Verfügung. Bis zu hundert neue Stellen sollen besetzt werden.

„Die Natur ist nicht statisch. Das ist der Leitsatz für die Forschung des CUI“, sagt Klaus Sengstock, einer der drei Sprecher und einer der 19 „Principal Investigators“ des Exzellenzclusters. Wesentliches Ziel des CUI ist es, die Dynamik besonders relevanter Systeme an den Schnittstellen von Physik, Chemie, Biologie bis hin zur Medizin beobachten zu können. „Wir wissen sehr viel über statische Strukturen, aber oft nicht, wie sie dynamisch funktionieren“, betont Sengstock. Beispiele dafür sind die Signalübertragung im Körper auf mikroskopischer Skala und die detaillierte Funktionsweise von Nanokatalysatoren. Für deren Verständnis ist es nötig, die Dynamik in Echtzeit verfolgen zu können.

Dem CUI stehen vor Ort eine Vielzahl passender Werkzeuge zur ultraschnellen Abbildung zur Verfügung, von fs-Lasersystemen im Labor bis zum Freie-Elektronen-Laser FLASH. Ab 2015 soll der European XFEL extrem intensive Röntgenlaserblitze erzeugen. Zudem nutzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler internationale Einrichtungen wie die Linac Coherent Light Source (LCLS) in Stanford. „Dort haben Hamburger Kollegen derzeit die höchsten Anteile an Strahlzeit“, sagt Sengstock.

Eine gute Basis für viele CUI-Forscherinnen und Forscher ist das Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) am Campus Bahrenfeld, das 2008 seine Arbeit aufgenommen hat und seit Juni 2013 in einem beeindruckenden, kreisrunden Neubau residiert, in dem auch Mitglieder des Exzellenzclusters unterkommen. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt das Zentrum für Optische Quantentechnologien (ZOQ), an dem Sengstock arbeitet. ...

• 6/2013 • Seite 24

• 6/2013 • Seite 24Ziele und Aktivitäten des Exzellenzclusters „Precision Physics, Fundamental Interactions and Structure of Matter“ in Mainz

Allen Anlass zur Freude hatten die Physikerinnen und Physiker der Universität Mainz im Juni 2012: In der zweiten Runde der Exzellenzinitiative hatten sie sich mit ihrem Antrag für den Exzellenzcluster „Precision Physics, Fundamental Interactions and Structure of Matter“ (PRISMA) durchgesetzt. Im Grunde geht es dabei um die ganz großen Fragen nach der Natur der Dunklen Materie oder der Physik jenseits des Standardmodells, die Heerscharen von Physikern weltweit mit dem Large Hadron Collider oder anderen Großexperimenten beantworten möchten. Welche Beiträge können dazu 250 Wissenschaftler im Rahmen eines auf fünf Jahren genehmigten und mit 30 Millionen Euro finanzierten Exzellenzclusters leisten? „Wir fokussieren uns auf einige wenige Fragen, die wir mit sehr komplementären Methoden beantworten möchten“, erläutert Hartmut Wittig, Professor für theoretische Physik und einer der beiden Cluster-Koordinatoren.

vier Strukturmaßnahmen. Eine davon, ein neuer Beschleuniger, wird mit 10 Millionen Euro allein ein Drittel der gesamten Mittel kosten. Der „Mainz Energy-Recovering Superconducting Accelerator“ MESA soll am Institut für Kernphysik entstehen, das bereits seit vielen Jahren Beschleuniger betreibt. Beim Bau der supraleitenden Beschleunigerkavitäten profitiert das Institut von der aufwändigen Fertigungsinfrastruktur, die am Helmholtz-Institut Mainz, dem wichtigsten außeruniversitären Partner von PRISMA, zur Verfügung stehen wird. MESA ist ein Elektronenbeschleuniger mit einer Schwerpunktsenergie zwischen 150 und 200 MeV. „Das liegt Größenordnungen unterhalb der Energie des LHC“, sagt Wittig, „aber seine extrem hohe Strahlintensität wird zwei neue Schlüsselexperimente ermöglichen“. Diese sind die Suche nach „dunklen Photonen“ sowie die hochpräzise Messung des „elektroschwachen Mischungswinkels“ bei niedrigen Energien.

Dunkle Photonen sind hypothetische schwere Verwandte der „normalen“ Photonen, denen sie in vielen Eigenschaften ähneln und mit denen sie mischen. Sie tauchen in den verschiedensten Erweiterungen des Standardmodells als Vermittler einer neuen fundamentalen Kraft auf und koppeln an Dunkle Materie. Theoretiker haben in den vergangenen Jahren ein ganzes Spektrum von Modellen entworfen, die mithilfe dieser neuen Teilchen sowohl einige Anomalien in der Astrophysik als auch das unverstandene magnetische Moment des Myons erklären können. Dunkle Photonen könnten entstehen, wenn der intensive Elektronenstrahl von MESA auf ein Target prallt; zerfallen würden sie in ein Paar aus Elektron und Positron, das aus einem riesigen Hintergrundsignal heraus zu filtern ist. „Die Existenz eines dunklen Photons ist zugegebenermassen spekulativ, seine Entdeckung wäre jedoch eine wissenschaftliche Sensation“, meint Matthias Neubert, ebenfalls theoretischer Physiker und PRISMA-Koordinator. ...

• 9/2012 • Seite 3

• 9/2012 • Seite 3Die Exzellenzinitiative hat den Universitäten einen großen Ruck gegeben. Wie geht es mit der Spitzenforschung in Deutschland weiter?

Ziele und Aktivitäten des Exzellenzclusters „Munich-Centre for Advanced Photonics“

Ziele und Aktivitäten des Exzellenzclusters „Centrum für Funktionelle Nanostrukturen“

Ziele und Aktivitäten des Exzellenzclusters „Nanosystems Initiative Munich“ in München

Ziele und Aktivitäten des Exzellenzclusters „Centre for Quantum Engineering and Space-Time Research“ in Hannover

Ziele und Aktivitäten des Exzellenzclusters „Origin and Structure of the Universe“ in München

Homepage der DFG zur Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder

Mit der Exzellenzstrategie stärken Bund und Länder die universitäre Spitzenforschung. Gefördert werden Exzellenzcluster zu bestimmten Forschungsfeldern und Exzellenzuniversitäten als strategische Unterstützung herausragender Universitätsstandorte.

Seite des Wissenschaftsrats zur Exzellenzstrategie