Der neue GraviTower Bremen Pro ermöglicht täglich fast tausend Experimente in Schwerelosigkeit. (Bild: ZARM / Universität Bremen, vgl. S. 22)

Ausgabe lesen

Der neue GraviTower Bremen Pro ermöglicht täglich fast tausend Experimente in Schwerelosigkeit. (Bild: ZARM / Universität Bremen, vgl. S. 22)

Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ) feierte ihr 200. Gründungsjubiläum.

Die steigenden Strom- und Gaspreise zwingen die Universitäten zu Einsparungen. Der Präsenzbetrieb soll aber aufrecht erhalten bleiben.

Der Bund und die Länder fördern verschiedene Projekte, um Wasserstoff nachhaltig zu erzeugen, zu speichern und zu transportieren.

Erstmals nach zwei Jahren startete die Parabelflugkampagne der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR wieder von Bordeaux aus.

Die Ergebnisse zum Test der Stromnetz-Stabilität in Deutschland liegen vor.

Der ERC präsentiert eine umfangreiche Analyse zu seiner Förderung im Rahmen von Horizon 2020.

Eine Studie wertet die Qualität des Peer Review bei Publikationen aus.

• 10/2022 • Seite 20

• 10/2022 • Seite 20Annika Richter entwickelt Projekte, mit denen Kohlendioxid eingespart wird.

Annika Richter hat Physik in Konstanz und Energieingenieurwesen in Dänemark und Norwegen studiert. In ihrer Masterarbeit forschte sie an organischen Solarzellen. Seit 2019 arbeitet sie bei dem Unternehmen atmosfair, das Kohlendioxid-Kompensation für Flugreisen anbietet und mit dem Geld Projekte zu erneuerbaren Energien und Energieeffizenz im globalen Süden finanziert, also in Entwicklungs- und Schwellenländern („Global South“).

• 10/2022 • Seite 22 • DPG-Mitglieder

• 10/2022 • Seite 22 • DPG-MitgliederAm Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen finden seit mehr als 30 Jahren Experimente in Schwerelosigkeit statt.

Schon bei der Anfahrt über die Autobahn A27 ist er von Weitem sichtbar – der fast 150 Meter hohe Fallturm des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) in Bremen. Von der Abfahrt Horn-Lehe dauert es nur wenige Minuten, bis ich mein Auto vor dem imposanten Bauwerk, das im ansonsten flachen Bremer Umland alles überragt, parken kann. Der Fallturm ist zu einem Wahrzeichen für die Stadt Bremen geworden, um das herum sich ein ganzer Stadtteil angesiedelt hat, der zu einem großen Teil der Wissenschaft gewidmet ist. Hier finden sich Universitätsinstitute, das große Werk des Raumfahrtunternehmens OHB-System, Start-up-Firmen, das Science Center Universum Bremen oder auch das DLR-Institut für Weltraumsysteme.

Die Geschichte der Astronomie reicht in Bremen mehr als 200 Jahre zurück. Damals hatte Johann Schröter in Lilienthal bei Bremen das zu der Zeit größte Teleskop auf dem europäischen Kontinent gebaut und in Bremen die erste Astronomische Gesellschaft der Welt gegründet. „So entwickelte sich Bremen folgerichtig in jüngerer Vergangenheit zu einer Stadt der Raumfahrt“, betont Claus Lämmerzahl, Leiter für Weltraumwissenschaften am ZARM und Professor an der Universität Bremen.

Das ZARM wurde 1985 für Forschung unter Weltraumbedingungen sowie die Untersuchung weltraumrelevanter Fragestellungen gegründet. Die Forschenden dort widmen sich der Strömungsmechanik, den Weltraumwissenschaften und der Raumfahrttechnologie. Sie entwickeln Technologien für den Einsatz in Raketen und Satelliten und führen Experimente unter Schwerelosigkeit durch. Möglich macht dies der Fallturm, der 1990 seinen Betrieb aufgenommen hat. Innerhalb des Turms befindet sich eine 120 Meter hohe, evakuierte Fallröhre, die von windbedingten Schwankungen des Außenturms entkoppelt ist. Am ZARM arbeiten mehr als hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, technisches und administratives Personal sowie Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften. (...)

• 10/2022 • Seite 27 • DPG-Mitglieder

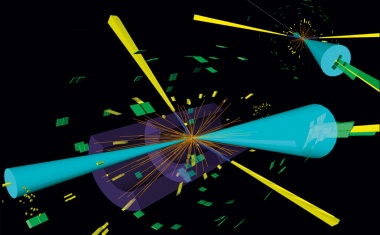

• 10/2022 • Seite 27 • DPG-MitgliederUnter Einsatz neuer Analysemethoden ist der Nachweis seltener Ereignisse der Vektorboson-Streuung am Large Hadron Collider gelungen.

Wenn die Eichbosonen des Standardmodells der Teilchenphysik miteinander wechselwirken, könnten sich dabei Hinweise auf Physik jenseits der etablierten Theorie zeigen. Nun ist es mithilfe neuer Methoden bei der Datenanalyse erstmals gelungen, die Wechselwirkung zwischen vier Eichbosonen am Large Hadron Collider zu beobachten: die Vektorboson-Streuung. Dieser Meilenstein erlaubt es, den Higgs-Mechanismus tiefergehend zu verstehen.

unser gesamtes gegenwärtiges Wissen über Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen. Mathematisch als Quantenfeldtheorie formuliert, macht es sehr konkrete Vorhersagen, die sich experimentell überprüfen lassen. Das Konstruktionsprinzip dieser erfolgreichen Theorie basiert auf Eichsymmetrien. Diese beschreiben die Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen durch den Austausch zugehöriger Eichbosonen, die mit einer gewissen Stärke aneinander koppeln. Eichbosonen sind selbst Elementarteilchen mit einem Spin von 1; sie heißen daher auch Vektorbosonen. Als Beispiel beschreibt der Austausch von Photonen die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen elektrisch geladenen Teilchen.

Die Forderung von Symmetrien schränkt die Theorie jedoch stark ein. So verbietet sie zunächst jegliche Massen für die Austauschteilchen der Wechselwirkungen − ein wortwörtlich massives Problem bei der Formulierung des Standardmodells in den 1950er- und 1960er-Jahren. Erst die Einführung eines neuen Quantenfeldes, des Higgs-Feldes, ermöglichte massive Austauschteilchen. Im mathematisch-theoretischen Jargon bricht das Higgs-Feld die Symmetrie spontan. Dieser mathematische Trick erlaubte es, die Existenz massiver Vektorbosonen konsistent in das Modell zu integrieren. Die Prozedur ist als Higgs-Mechanismus bekannt und sagt ein Teilchen ohne Spin vorher: das Higgs-Boson. Vor zehn Jahren gelang es am Large Hadron Collider, dieses nachzuweisen; im Jahr darauf erhielten Peter Higgs und François Englert für ihre Vorhersage den Physik-Nobelpreis. (...)

• 10/2022 • Seite 35 • DPG-Mitglieder

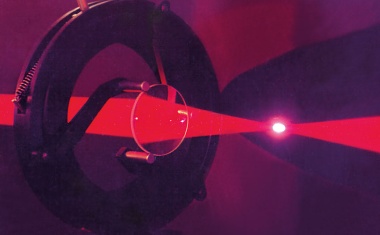

• 10/2022 • Seite 35 • DPG-MitgliederDie Laserspektroskopie revolutioniert die chemische Materialanalyse und hilft dadurch, Ressourcen zu schonen.

Aus welchen Bestandteilen sich ein Material zusammensetzt, ist mit bloßem Auge nur teilweise zu erkennen. Erst eine chemische Analyse offenbart die enthaltenen Elemente und Verbindungen sowie ihre Konzentrationen. Mit dieser Information lässt sich ein Material identifizieren, bewerten sowie über seine Verarbeitung und Verwendung entscheiden. Dieses Unsichtbare bereits in Sekundenbruchteilen berührungslos sichtbar zu machen, gelingt mittels Laserspektroskopie.

as Thema Ressourcenverbrauch ist mit Blick auf den Einsatz fossiler Energieträger allgegenwärtig. Im politischen Diskurs über die Energiewende nimmt der Aspekt Materialverbrauch meist nur eine nachrangige Position ein. Die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft sind jedoch erheblich, da Industrieproduktion und Konsumgüter essenziell davon abhängen. Materialressourcen sind endlich, sie verknappen mit der Zeit, der Aufwand bei Gewinn und Transport steigt ebenso wie der Energiebedarf, um diese Prozesse anzutreiben.

Unter Materialien verstehen wir hier vor allem Rohstoffe, Mineralien, anorganische und organische Werkstoffe und daraus hergestellte Halbzeuge (also vorgefertigte Rohmaterialien und Werkstücke) sowie Komponenten für Industrie- und Konsumgüter. Das Beispiel Rohstoffe zeigt die dramatische Entwicklung für Deutschland: 99,7 Prozent der Metallerze müssen importiert werden, bei Mineralien sind es 67 Prozent [1]. Dies bedingt Abhängigkeiten von den Erzeugern vor allem aus dem Asien-Pazifik-Raum. Regelmäßig bewertet die EU die Kritikalität von Rohstoffen in Bezug auf das Versorgungsrisiko und die wirtschaftliche Bedeutung [2]. Als kritisch gilt die Situation beispielsweise für Gallium, Kobalt, Lithium, Magnesium, Vanadium, seltene Erden, Platingruppenmetalle, Tantal, Titan und Wolfram.

Daher gilt es, die Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling dieser Rohstoffe sowie anderer aus Primärstoffen synthetisierter Materialien zu optimieren. Für Aluminiumwerkstoffe beträgt die globale Recyclingquote nur 42 bis 70 Prozent [3], bei Elektrokleingeräten sind es etwa 58 Prozent – der Rest geht in gemischten Müllfraktionen verloren, landet auf Deponien oder in Müllverbrennungsanlagen [4]. Verluste in den Materialrouten führen zu einem erhöhten Energieaufwand für die Primärgewinnung – bei Aluminium sind diese z. B. 20-fach höher als bei Sekundäraluminium. (...)

Erice WE-Heraeus Workshop

Klausurtagung

Les Houches – WE-Heraeus School

WE Heraeus Fast Track Workshop

741. WE-Heraeus Seminar