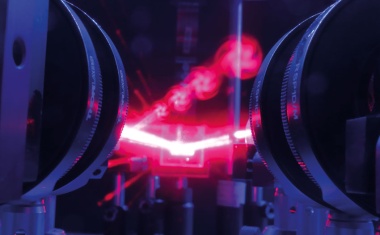

Die Phasenstruktur einzelner Photonen kann schraubenförmig verlaufen, was zu interessanten Forschungs- und Anwendungsmöglichkeiten in der Quantenoptik führt (vgl. S. 29).

Ausgabe lesen

Die Phasenstruktur einzelner Photonen kann schraubenförmig verlaufen, was zu interessanten Forschungs- und Anwendungsmöglichkeiten in der Quantenoptik führt (vgl. S. 29).

• 2/2023 • Seite 16 • DPG-Mitglieder

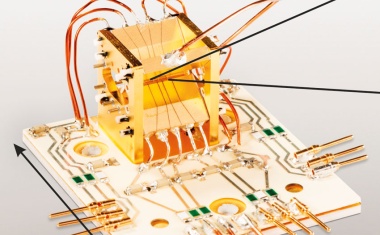

• 2/2023 • Seite 16 • DPG-MitgliederEine optische Atomuhr auf Basis eines hochgeladenen Argon-Ions verspricht, die relative Unsicherheit bei der Zeitmessung weiter zu reduzieren.

• 2/2023 • Seite 18 • DPG-Mitglieder

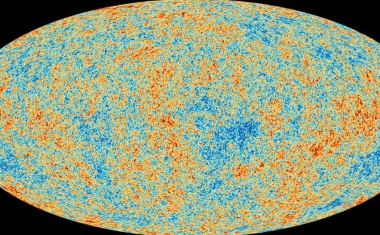

• 2/2023 • Seite 18 • DPG-MitgliederIn einem Bose-Einstein-Kondensat gelang es, die Dynamik von Quantenfeldern im expandierenden Universum zu simulieren.

• 2/2023 • Seite 23 • DPG-Mitglieder

• 2/2023 • Seite 23 • DPG-MitgliederDie Auswertung der Dissertationen in der Physikdidaktik soll die Entwicklung dieser Fachdisziplin über die letzten Jahrzehnte zeigen.

Physikdidaktik befasst sich mit dem Lehren und Lernen von Physik und bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Physik und Lehr-Lernpsychologie sowie einem Spektrum weiterer Bezugsdisziplinen, etwa der Pädagogik, der Geschichte und Philosophie der Physik oder der Wissenschaftstheorie. Die quantitative Auswertung der im deutschsprachigen Raum entstandenen physikdidaktischen Dissertationen im Rahmen der Initiative „Physikdidaktik – Quo vadis?“ soll zeigen, wie sich die Physikdidaktik als forschende Disziplin entwickelt hat.

Die Fachdidaktik Physik hat sich im deutschsprachigen Raum seit den ersten physikdidaktischen Lehrstühlen in den 1960er-Jahren als wissenschaftliche Forschungsdisziplin entwickelt. Heute gibt es in Deutschland 48 Standorte mit 54 Physikdidaktik-Professuren (Österreich 5 und 5, Schweiz 3 und 3) und zwei fachliche Vereinigungen (FV Didaktik der Physik der DPG seit 1973, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik seit 1972).

Das Nachdenken über das Lehren und Lernen von Physik reicht weit zurück. Beispiele sind die „Große Didaktik“ des Comenius [1] im 17. Jahrhundert oder die Lehrplanempfehlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte von 1905 (Meraner Beschlüsse) [2]. Der Sputnik-Schock1) 1957 initiierte im Westen große Bildungsprogramme und beflügelte die physikdidaktische Forschung auch in der Bundesrepublik Deutschland (BRD).2) Die Wirkungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts und die Frage nach seiner Verbesserung gerieten in den Fokus des technologischen Wettbewerbs rivalisierender politischer Systeme. Eine der Folgen war 1966 die Gründung des heutigen Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel als zentrale Institution für curriculare Entwicklung und Forschung. Dort wurden 1972 die ersten im engeren Sinne physikdidaktischen Promotionen in der BRD abgeschlossen, etwa zum Verständnis der Energieerhaltung [3]. In der DDR gab es bereits 1971 zehn physikdidaktische Dissertationen.

Drei große Forschungsbereiche der Physikdidaktik sind die Entwicklung und Evaluation neuer Unterrichts- und Lehrkonzeptionen, etwa mit digitalen Medien, die empirische Erforschung von Lernvoraussetzungen und Lernprozessen, z. B. von Schülervorstellungen zu physikalischen Grundbegriffen, sowie theoretische Arbeiten beispielsweise zu fachlichen Elementarisierungen und Zielen des Physikunterrichts. (...)

• 2/2023 • Seite 29 • DPG-Mitglieder

• 2/2023 • Seite 29 • DPG-MitgliederPhotonen mit schraubenartiger Phasenstruktur besitzen einen Bahndrehimpuls und eröffnen in der Grundlagenforschung und für Quantentechnologien neue Möglichkeiten.

Licht, dessen Eigenschaften nur quantenoptisch zu beschreiben sind, ist als Quantenlicht bekannt. Seit vielen Jahrzehnten liefert es kontinuierlich neue Erkenntnisse in der Grundlagenforschung und initiiert die Entwicklung neuer Technologien und deren Anwendungen. Die technischen Fortschritte in der Modulierung von Licht zusammen mit neuen Erkenntnissen in der Quanteninformation eröffnen neue Möglichkeiten wie die Anwendung hochdimensionaler Quantenzustände oder das Zusammenspiel verschiedener Eigenschaften von Photonen. Das hat zu einem äußerst erfolgreichen Wissenschaftsgebiet geführt: der Erforschung und Anwendung strukturierter Photonen.

Wie vieles in der modernen Physik geht die Idee von Photonen, also einzelnen Lichtquanten, auf Albert Einstein zurück. In einer Arbeit aus dem Jahr 1905 erklärte Einstein den photoelektrischen Effekt durch die Existenz von Photonen und gab somit der von Max Planck zuvor heuristisch eingeführten Konstante eine physikalische Bedeutung. In den späten 1920er-Jahren erhielt das Konzept der Photonen im Zuge der Quantisierung des elektromagnetischen Feldes eine formalere Basis. Photonen sind demnach die Feldquanten des elektromagnetischen Feldes. Ihre Eigenschaften sind durch die Freiheitsgrade des Lichts gegeben, also durch die Lichtmoden, die durch Photonen angeregt werden. Die Schwingungsfrequenz v der ebenen Lichtwelle entspricht der Energie des Lichtquants (E = hv), der Wellenvektor k bezieht sich auf dessen Impuls [p = (h/2π)k = ħk], und die Polarisation beschreibt den Spindrehimpuls eines Photons (S = ±ħ). Besonders die Polarisation von Photonen stand in den vergangenen Jahrzehnten im Fokus: Zum einen untersuchte die Grundlagenforschung verblüffende Effekte wie die Überlagerung zweier Zustände, Quantenverschränkung oder Quantenteleportation. Zum anderen wurden bereits früh Anwendungen dieser Quanteneffekte vorangetrieben, sodass Geräte zur Quantenkommunikation oder Quantencomputer bereits verfügbar sind bzw. bald verfügbar sein werden. Der Siegeszug der Photonen und die Untersuchung ihrer grundlegenden Quanteneigenschaften gipfelten in der Vergabe des letztjährigen Physik-Nobelpreises an John Clauser, Alain Aspect und Anton Zeilinger für ihre quantenoptischen Experimente zur Verschränkung [1]. (...)