Über fünfzig Radioteleskope gehören zum Atacama Large Millimeter Array, das seit 2013 in Betrieb ist. (Bild: P. Horálek / ESO, vgl. S. 46)

Über fünfzig Radioteleskope gehören zum Atacama Large Millimeter Array, das seit 2013 in Betrieb ist. (Bild: P. Horálek / ESO, vgl. S. 46)

Ausgezeichnete Physikerin / Servicemodul für Mondmission / Schub für die Teilchenphysik

Zu: T. Mappes, W. Wimmer und M. Kaschke, Physik Journal, Oktober 2018, S. 51

• 12/2018 • Seite 20

• 12/2018 • Seite 20Mit mesoskopischen Quantenschaltkreisen lassen sich theoretische Vorhersagen zu kollektiven Phänomenen in quantenmechanischen Vielteilchensystemen testen.

• 12/2018 • Seite 24

• 12/2018 • Seite 24Eine Hälfte des Physik-Nobelpreises 2018 geht an Arthur Ashkin für die Erfindung der optischen Pinzette und ihre Anwendung auf biologische Systeme.

Arthur Ashkin ist mit 96 Jahren der bisher älteste Empfänger des Nobelpreises. Seine geniale Entdeckung der optischen Pinzette beruht auf der Kraft, die Photonen bei der Wechselwirkung auf Materie ausüben. Eine geschickte Optik erlaubt es, diese Kraft so zu lenken, dass sich mikrometergroße kolloidale Partikel im Raum an einem Punkt ohne direkte Berührung festhalten lassen.

Im Jahr 1619 erklärte Johannes Kepler die Beobachtung, dass der Schweif von Kometen stets von der Sonne weg weist, mit dem Druck, den das Sonnenlicht auf die vom Kometen ausgestoßene Materie ausübt. Dies etablierte die Vorstellung, dass Licht eine Kraft ausüben kann. James Clerk Maxwell stellte Keplers Vermutung 1862 mithilfe seiner Theorie der elektromagnetischen Wellen auf eine solide Basis. Heute wissen wir, dass sich dieses Phänomen auch als Impulsübertrag abgelenkter oder reflektierter Photonen betrachten lässt. Die Kraft, die zum Beispiel das Sonnenlicht an einem schönen Sommertag auf einen Spaziergänger ausübt, ist allerdings unmerklich klein. So wird unser sonnenbestrahlter Kopf lediglich mit einigen 100 nN nach unten gedrückt – dies ist vergleichbar mit dem Bruchteil des Gewichts eines Haares!

Mit Sonnenlicht oder gewöhnlichen Lampen war der Strahlungsdruck des Lichts nur sehr schwer zu messen. Die Funktion der von William Crookes 1873 vorgestellten „Lichtmühle“– heute noch ein beliebtes Spielzeug – wird oft fälschlicherweise mit Strahlungsdruck erklärt. Sie beruht aber auf Photophorese, also differentiellem Gasdruck, der auf die schwarzen und silbernen Seiten der Flügel der im Teilvakuum gelagerten Mühle wirkt. Das zeigt sich auch daran, dass sich die Mühle unter Beleuchtung von den geschwärzten Seiten der Flügel weg dreht...

• 12/2018 • Seite 27

• 12/2018 • Seite 27Eine Hälfte des Physik-Nobelpreises 2018 teilen sich Donna Strickland und Gérard Mourou für die Methode der Chirped Pulse Amplification.

Der erste experimentelle Beweis starker optischer Laserstrahlung gelang Theodore H. Maiman 1960 mit einem Rubinlaser. Basierend auf einer Reihe wichtiger experimenteller und theoretischer Arbeiten zu Lasern und Masern erhielten Charles H. Townes, Nikolai G. Bassow und Alexander M. Prochorow 1964 den Nobelpreis für Physik. Im laufenden Jahr teilen sich Donna T. Strickland und Gérard A. Mourou eine Hälfte des Preises für die Entwicklung einer Methode, um hochintensive und ultrakurze optische Pulse zu erzeugen.

Noch in den 1960er-Jahren führten Verfahren wie die Gütemodulation (Q-switch) dazu, Laserpulse im Nanosekundenbereich zu erzeugen. In Kombination mit passiver und aktiver Modensynchronisation erhöhte sich bis zu den 1970er-Jahren die verfügbare Spitzenleistung von Laseroszillatoren wesentlich durch den Übergang in den Pikosekundenbereich – zunächst in den Kilowatt- und später in den Megawatt-Bereich. Parallel dazu wuchs das wissenschaftliche Interesse, bei gleicher Energie durch immer kürzere Pulse eine wesentlich höhere Spitzenleistung im Fokus des Lasers zu erreichen (Infokasten). Dazu eignen sich insbesondere Festkörperlaser aus Materialien, wie zum Beispiel Nd-dotierten Gläsern. Deren Fähigkeit, Energie zu speichern, führt durch die große Bandbreite des Laserübergangs zur Verstärkung kurzer energiereicher Pulse. Schon eine einfache Abschätzung beweist die hohe extrahierbare Spitzenleistung eines Nd:Glas-Lasers von etwa 10 TW/cm2. Bei diesen Intensitäten führt nichtlineare Selbstfokussierung dazu, dass die Eigenschaften der Laserstrahlung im Material verändert werden, was zu einer Verringerung der Fokussierbarkeit führt. Dabei induziert ein Laserstrahl durch Streuzentren Interferenzen mit sich selbst. Durch eine intensitätsabhängige Modulation des Brechungsindex wandeln sich die Interferenzen in Phasengitter um, die Teile des Laserlichts durch Diffraktion ablenken. Bei steigender Laserintensität dominiert dieser Prozess: Die Strahlung lässt sich nicht mehr fokussieren, und das Material wird zerstört. Um zu höheren Spitzenleistungen und Energien zu gelangen, galt es daher, diese nichtlinearen Effekte unter Kontrolle zu bringen.

Die einzige bekannte Methode bestand darin, den Strahldurchmesser zu vergrößern. Das kann durch Erhöhung der Apertur oder durch Parallelisierung von Strahlen erfolgen, wie zum Beispiel an der National Ignition Facility (NIF) in Livermore, Kalifornien. Die extrem gute zeitliche Synchronisation bei sehr kurzen Pulsen ist allerdings eine große Herausforderung...

• 12/2018 • Seite 30

• 12/2018 • Seite 30Der Chemiker Fritz Haber (1868 – 1934) spielte auch in der Physik eine wichtige Rolle.

Fritz Haber, dessen Geburtstag sich am 9. Dezember zum 150. Mal jährt, wird vor allem mit der Ammoniaksynthese, also mit der Chemie, in Verbindung gebracht. Er war allerdings auch Mitglied der DPG und zeitweise sogar ihr Vorsitzender. Haber war zudem maßgeblich an der Berufung Einsteins nach Berlin beteiligt und griff selbst physikalische Fragestellungen in der Chemie auf. Zudem sorgte er dafür, dass innerhalb seines Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie eine Abteilung für Physik eingerichtet wurde.

Für den Chemiestudenten Fritz Haber schien es zunächst keine besonderen Schnittstellen mit der Physik zu geben. Die schlechte Vorlesung von Hermann Helmholtz weckte bei Haber kaum Interesse für das Fach. Auch die Promotionsprüfung des 22-Jährigen an der Berliner Universität im Mai 1891 stellte eher eine unglückliche Begegnung mit der Physik dar: Auf die Fragen von August Kundt nach der Widerstandsmessung von Elektrolyten wusste der Kandidat nicht qualifiziert zu antworten ([1], S. 36ff.), weshalb er sich mit der Note „cum laude“ begnügen musste. Nach kurzen Tätigkeiten in Handel und Industrie sowie einem Semester an der ETH Zürich führte ihn sein Weg im Herbst 1892 nach Jena. Ohne eine reguläre Anstellung strebte er nun eine wissenschaftliche Karriere an. Da sich die in Jena vertretene Organik für ihn als wenig attraktiv erwies, begann er, sich für die neue Subdisziplin der physikalischen Chemie zu interessieren. Er suchte den persönlichen Kontakt zu Wilhelm Ostwald in Leipzig, dem prominentesten Vertreter dieses Gebietes in Deutschland, und hörte in seinem letzten Semester in Jena 1893/94 darüber eine von einem neuen Privatdozenten angebotene Vorlesung [2]. Im Frühjahr 1894 wechselte Haber an die Technische Hochschule Karlsruhe, wo er im Dezember 1894 seine erste wissenschaftliche Anstellung als Assistent am chemisch-technischen Institut erhielt.

Haber arbeitete bald zielstrebig auf die Habilitation hin, für die er eine Schrift einreichte, die in ihrer späteren Druckfassung den Titel „Experimentelle Untersuchungen über Zersetzung und Verbrennung von Kohlenwasserstoffen“ trug. Im Frühjahr 1896 erhielt er die venia legendi. In der Lehre bot er ab 1896/97 eine Einführung in die Elektrochemie an. Die Kooperation mit einem jungen Privatdozenten aus der Physik half ihm dabei, die mathematisierte Thermodynamik mit dem zweiten Hauptsatz und die Elektrochemie zum zentralen Gegenstand seiner Forschung zu machen. Am Jahresende 1898, noch kurz vor seinem 30. Geburtstag, erhielt er den Titel eines außerordentlichen Professors. Im Jahr 1901 heiratete er die Chemikerin Clara Immerwahr, die als erste Frau an der Universität Breslau den Doktortitel erworben hatte...

• 12/2018 • Seite 35

• 12/2018 • Seite 35Dipolare langreichweitige Wechselwirkungen lassen sich mit ultrakalten Quantengasen gezielt untersuchen und zur Quantensimulation nutzen.

Seit zwei Jahrzehnten spielen ultrakalte Gase aus neutralen Atomen eine wichtige Rolle als Werkzeug in vielen Teilgebieten der Physik. Insbesondere können sie als Quantensimulator dienen, um komplexe Modelle aus der Festkörperphysik nachzubilden. Gase mit langreichweitigen Wechselwirkungen bieten dabei neue Einblicke und überraschende Erkenntnisse.

Ultrakalte Gase aus neutralen Atomen sind außerordentliche Quantensysteme – mittlerweile ist es in Experimenten möglich, einzelne Atome zu untersuchen und zu manipulieren [1]. Das eröffnet vielfältige Anwendungen in Vielteilchenphysik und nichtlinearer Physik, für Präzisionsmessungen und Materiewellen-Interferometrie [2]. Insbesondere als Quantensimulator haben ultrakalte Gase in den letzten Jahren von sich reden gemacht. Dabei bilden die präzise kontrollierbaren Quantengase ein sehr komplexes physikalisches System nach und simulieren dessen Verhalten in einem Experiment. Das gelang beispielsweise vor kurzem erstmals für das Heisenberg-Modell, das den Magnetismus in bestimmten Festkörpern beschreibt. Für große Teilchenzahlen können selbst die besten klassischen Supercomputer das Heisenberg-Modell nur näherungsweise berechnen – und das wird auf absehbare Zeit so bleiben.

Bei der Simulation ist die außerordentliche Kontrolle entscheidend, die über die Wechselwirkung zwischen den Atomen ausgeübt werden kann. Meist lässt sich die a priori komplizierte Wechselwirkung durch eine einfache Kontaktwechselwirkung beschreiben [3]. Diese ist kurzreichweitig und isotrop, sodass sich die Atome näherungsweise wie elastisch stoßende Billardkugeln verhalten (Infokasten). Die Kontaktwechselwirkung sorgt für viele faszinierende Phänomene und liegt beispielsweise der Suprafluidität von Bose-Einstein-Kondensaten und der Bildung von Cooper-Paaren in Gasen fermionischer Atome zugrunde. Allerdings beruhen viele interessante Phänomene schon in der klassischen Physik auf langreichweitigen oder anisotropen Wechselwirkungen. Beispiele sind Ferroflüssigkeiten aus magnetischen Nanopartikeln, das Verhalten von Flüssigkristallen oder die Gravitation. Auch in der Quantenmechanik vermutet man, dass solche Wechselwirkungen essenziell sind, beispielsweise für die Grundlagen des Magnetismus oder die Hochtemperatur-Supraleitung...

• 12/2018 • Seite 43

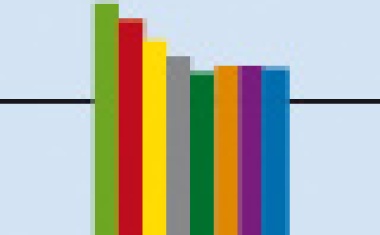

• 12/2018 • Seite 43Statistiken und Analysen für das Jahr 2018

Der Arbeitsmarkt für Physikerinnen und Physiker hat sich im letzten Jahr erfreulich entwickelt. Die Zahl der Arbeitslosen ist um 14 Prozent gesunken, ebenso der Anteil an Berufseinsteigern unter den Arbeitslosen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten blieb gleich, während die Zahl der offenen Stellen gestiegen ist.

Von 2017 auf 2018 (gleitender Jahresdurchschnitt, September 2017 bis September 2018) ist die Anzahl der arbeitslosen Personen im Erwerbsberuf Physiker um 14 Prozent gesunken. Damit setzt sich der erfreuliche Trend der letzten zwei Jahre fort, wie die Entwicklung der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten arbeitssuchenden Physikerinnen und Physiker deutlich zeigt (Abb. 1).1) Nach einem Minimum um das Jahr 2008, also vor der letzten Wirtschaftskrise, stiegen die Arbeitslosenzahlen langsam an, bis sie etwa 2016 ein Maximum erreichten. Noch sind die Arbeitslosenzahlen nicht ganz so niedrig wie 2008, sollte der Trend aber weiter anhalten, könnte dieses Minimum bald erreicht sein. Von den Arbeitslosen im Jahr 2018 waren 80 Prozent männlich und 20 Prozent weiblich. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der arbeitslosen Frauen um neun Prozent zurückgegangen, die der arbeitslosen Männer um 15 Prozent. Betrachtet wird in der Regel der Zeitraum von Oktober eines Jahres bis September des Folgejahres. Die berechneten Werte beziehen sich auf den Jahresdurchschnitt. Zum Vergleich: Im gesamten Akademikerbereich sind die Arbeitslosenzahlen 2017 um zwei Prozent gesunken [3].

Zur richtigen Einordnung aller Zahlen in diesem Artikel ist Folgendes zu beachten: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erfasst lediglich jene Arbeitslosen, die eine Tätigkeit im Erwerbsberuf Physiker (also in klassischen Physikberufen) anstreben. Die 2016 veröffentlichte Arbeitsmarktstudie der DPG zeigte jedoch, dass nur etwas mehr als jeder fünfte Akademiker mit einem Physikabschluss auch im Erwerbsberuf Physiker arbeitet [4]. Dieser Anteil ist im Vergleich zur Vorgängerstudie [5], die auf dem Mikrozensus2) 2007 basiert, sogar noch leicht gesunken. Physikerinnen und Physiker, die beispielsweise in IT- oder Finanzberufen, in der Beratung, als Geschäftsführer oder als (Hochschul-)Lehrer arbeiten wollen, erfasst die Statistik nicht. Die in diesem Artikel angegebenen Zahlen beschreiben also nur eine Untergruppe. Die Gesamtzahl der arbeitsuchenden Physikerinnen und Physiker (und auch der Beschäftigten) ist daher höher anzusetzen...

• 12/2018 • Seite 46

• 12/2018 • Seite 46Ein Besuch beim Atacama Large Millimeter Array ALMA in Chile, das seit 2013 in Betrieb ist

Durch die Gassen von San Pedro de Atacama ziehen Touristen aus aller Welt. Sie sind in den kleinen Ort in den Norden Chiles gekommen, um die gleichnamige Wüste zu bestaunen, das Tal des Mondes mit seinen Felsformationen, die Salzseen, Geysire und Vulkane. Das Ziel unserer 14-köpfigen Gruppe aus mehrheitlich deutschen Astronomielehrern, die Kontakte zu chilenischen Kollegen knüpfen und zwei Observatorien der ESO besuchen möchten, ist ein anderes. Wir verlassen den auf 2500 Meter Höhe gelegenen Ort mit einem kleinen Bus Richtung Süden. Bereits nach wenigen Kilometern biegen wir nach links ab und halten vor einer Schranke. Hier beginnt das Gelände des Atacama Large Millimeter Array ALMA, eines Observatoriums für Millimeter- und Sub-Millimeter-Strahlung. Doch bis zu seinem über 5000 Meter hohen Standort sind noch einige Hürden zu nehmen.

Zunächst erhalten wir eine allgemeine Sicherheitsbelehrung über die Gefahren der Höhenkrankheit und über die Notwendigkeit von Kopfbedeckung und Sonnenschutz. Mit dem Bus geht es einige Minuten bergauf bis zur „Operation Support Facility“ (OSF). In mehreren Flachbauten befinden sich hier unter anderem Kontrollräume, Werkstätten, Gästezimmer sowie eine medizinische Station. Nun wird sich zeigen, wer die Fahrt fortsetzen darf. Als ich an der Reihe bin, liegen meine Sauerstoffsättigung bei 95 % und der Puls bei 85. Das ist in Ordnung, aber der Blutdruck ist jenseits von 160 zu 100 und damit „a little bit high“, so die Ärztin. Ich solle mich auf der Liege entspannen. Das ist einfacher gesagt als getan. Nach zehn Minuten kommt die Ärztin zurück und gibt nach einer weiteren Messung grünes Licht. Geschafft! Vier aus unserer Gruppe müssen aber unten bleiben – die Ärzte haben das letzte Wort.

Nun geht es auf einer breiten Schotterpiste in Serpentinen bergauf. Vorne im Bus liegen kleine Dosen mit Sauerstoff, den man sich vor die Nase sprühen kann – angesichts des geringen Volumens ist der Nutzen zweifelhaft. Unser Fahrer und der Führer Danilo haben die vorgeschriebenen Rucksäcke mit Gasflaschen, von denen dünne Schläuche bei Bedarf den Sauerstoff dauerhaft zur Nase führen. Draußen wachsen vereinzelte Kakteen. Bis auf eine Höhe von 4000 Metern sehen wir auch Esel und Vicunjas, deren Wolle sehr teuer ist. Nach rund 40 Kilometern Fahrt ist es draußen trocken, staubig und steinig, der Höhenmesser an meinem Handgelenk zeigt 5000 Meter an. Da taucht direkt vor uns eine einzelne Radioantenne auf, das Atacama Pathfinder Experiment APEX. Nach einer Rechtskurve weitet sich der Blick und vor uns liegt die mehrere Quadratkilometer große Chajnantor-Hochebene, eingerahmt von erloschenen Vulkanen. In der Sonne glänzen metallisch die über 50 Radioschüsseln von ALMA. Wenige Minuten später halten wir an der „Array Operations Site“, wo eine weitere medizinische Kontrolle vorgesehen ist. Der Sensor an meinem linken Zeigefinger zeigt eine Sauerstoffsättigung von nur noch 75 % – auf Meereshöhe wäre das ein alarmierender Wert für einen gesunden Erwachsenen. So wird mir eingeschärft, mich langsam zu bewegen. Flau wie ich mich fühle, wäre ich ohnehin nicht auf eine andere Idee gekommen...

Ist Wissenschaftskommunikation eine Alternative zur wissenschaftlichen Karriere, eine willkommene Ergänzung oder doch Karrierekiller?

672. WE-Heraeus-Seminar

677. WE-Heraeus-Seminar