Diagnose per Laserstrahl

Neues optisches Verfahren macht altersbedingter Augenerkrankungen frühzeitig sichtbar.

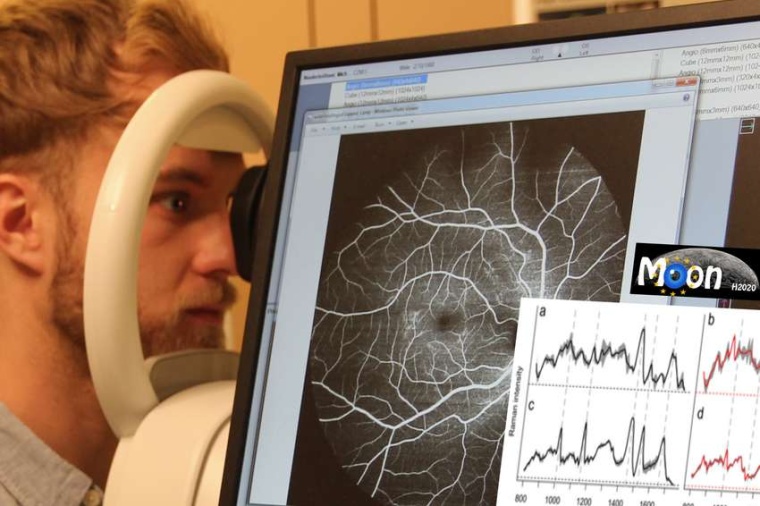

Immer mehr Menschen leiden an altersbedingten Sehstörungen. In vier von fünf Fällen wären diese laut WHO vermeidbar, wenn sie frühzeitig diagnostiziert würden. Ein europäisches Wissenschaftlerteam hat jetzt eine neue optische Methode erforscht, mit der Mediziner solche Erkrankungen im Auge künftig besser erkennen können. Das Verfahren liefert in Sekundenschnelle detaillierte Informationen über das Netzhautgewebe. So können Ärzte aggressive Formen altersbedingter Makuladegeneration künftig eher entdecken und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer auf die Spur kommen.

Ein Laserstrahl trifft aufs Auge: Was zunächst eher nach Verletzungsgefahr klingt, eröffnet in diesem Fall eine Chance auf Heilung. „Wir nutzen das Laserlicht, um umfassende molekulare Informationen über die Netzhaut und damit frühzeitig Hinweise auf Erkrankungen zu erhalten“, erläutert Clara Stiebing vom Leibniz-

Wie intensiv der Laser sein darf, haben die Forscher anhand geltender Sicherheitsvorschriften genau berechnet. Das Ergebnis: ein Laserstrahl, der zwanzigmal schwächer ist als Laser, die sonst von ihnen für spektroskopische Messungen verwendet wird. Mithilfe markierungsfreier, molekular empfindlicher Raman-

Eine besondere Herausforderung für die Forscher bestand darin, dass die Bedingungen im menschlichen Auge für optische Messungen nicht optimal sind. „Dass wir auch mit dem abgeschwächten Laserstrahl dennoch aussagekräftige, belastbare Ergebnisse erzielen, zeigt deutlich, dass wir mit unserer Technologie künftig umfassende molekulare Informationen über die Struktur der Netzhaut erhalten können“, so Stiebing. Ihre Kollegen von der Medizinischen Universität Wien bauen derzeit ein Gerät, das die Raman-

Momentan arbeitet das Forscherteam an der medizinischen Zulassung des Geräts. Sobald diese erfolgt ist, kann es an ersten Patienten getestet werden. Diese würden sich dann vor das Gerät setzen, ihr Auge berührungsfrei abrastern lassen und wenige Minuten später eine verlässliche Diagnose erhalten.

IPHT / RK

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

C. Stiebing et al.: Nonresonant Raman spectroscopy of isolated human retina samples complying with laser safety regulations for in vivo measurements, Neurophotonics 6, 041106 (2019); DOI: 10.1117/1.NPh.6.4.041106 - Abt. Spektroskopie/Bildgebung (J. Popp), Leibniz-Institut für photonische Technologien, Jena

- Projekt MOON - Multimodal Optical Diagnosis of Ocular and Neurodegenerative Disease, Medizinische Universität Wien, Österreich