Friedrich Wagner • 11/2025 • Seite 28 • DPG-Mitglieder

Friedrich Wagner • 11/2025 • Seite 28 • DPG-MitgliederSicher mit Strom versorgt?

Analyse der Folgen einer wetterabhängigen Stromversorgung

Deutschlands Wohlstand beruht auf der Veredelung importierter Rohstoffe. Dieses Erfolgsmodell setzt eine verlässliche Energieversorgung voraus. Die Transformation hin zu erneuerbaren Energien stellt dieses Modell vor Herausforderungen. 20 Jahre vor der erwarteten Zielerreichung einer vollständigen Defossilisierung des Wirtschaftslebens zielt dieser Artikel darauf ab, anhand verschiedener Projektionen die entstehenden Abhängigkeiten und Grenzen einer wetterabhängigen Stromversorgung aufzuzeigen.

Die Vorgängerregierung hat 2023 im sog. Osterpaket gesetzliche Zielwerte für die Stromerzeugung bis 2030 vorgegeben [1]. Ende 2024 waren 63,6 GW Windkraft an Land (Onshore, Won), 9,2 GW auf See (Offshore, Woff) und 100 GW Photovoltaik (PV) installiert. Bis 2030 sollen diese Kapazitäten auf 115 GW (Won), 30 GW (Woff) und 215 GW (PV) steigen, langfristig bis 2045 auf 160, 70 bzw. 400 GW. In der Erwartung wächst der Bruttostromverbrauch von 495 TWh in 2024 bis 2030 auf 750 TWh mit 80 Prozent (600 TWh) aus erneuerbaren Quellen. 2021 hatte die letzte Bundesregierung (Merkel IV) mit einem Stromverbrauch von 645 bis 665 TWh gerechnet. Für 2045 liegen keine festen Verbrauchsziele vor, jedoch rechnet die Bundesnetzagentur in drei verschiedenen Szenarien, die sich im Ausmaß der Elektrifizierung und Wasserstoffnutzung unterscheiden, mit 967, 1179 bzw. 1351 TWh [2].

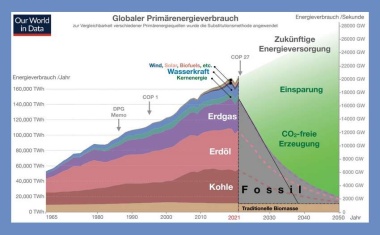

Die Endenergie nimmt (mit einigen Schwankungen) ab, während der Bruttostromverbrauch steigen wird (Abb. 1). Die Endenergie stellt die Energie dar, die dem Verbraucher nach Abzug von Umwandlungs- und Transportverlusten zur Verfügung steht. Der Bruttostromverbrauch bezieht sich auf alle Stromverbräuche einschließlich des Eigenbedarfs der Kraftwerke sowie der Übertragungsverluste. (...)

Harald Lesch und Axel Kleidon • 4/2025 • Seite 3

Harald Lesch und Axel Kleidon • 4/2025 • Seite 3Rettung oder Irrweg?

Kernenergie ist keine Lösung: Sie ist zu teuer, zu langsam, zu unflexibel.

Elmar Schmidt; Helmut Gradic; Thomas Wäscher; John Kettler und Christian Schönfelder; Thomas Dörfler; Reinhard Günzel; Gerd Schatz; Jörg Rainer Schmitz; Alex C. Mueller; Frank Rinn • 6/2025 • Seite 18Kein Konsens zur Kernkraft

Zu: H. Lesch und A. Kleidon, Physik Journal, April 2025, S. 3

Mit Erwiderung der Autoren

Lukas Köbbing, Arnulf Latz und Birger Horstmann • 5/2024 • Seite 28 • DPG-Mitglieder

Lukas Köbbing, Arnulf Latz und Birger Horstmann • 5/2024 • Seite 28 • DPG-MitgliederBatterien wie Sand am Meer

Silizium-Anoden versprechen höhere Reichweiten für die künftige Elektromobilität.

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen Innovationen wie Smartphones, Laptops, Drohnen oder E-Bikes. Ihr branchenübergreifender Erfolg basiert auf der Verwendung von Graphit als Anodenmaterial. Batterien mit Graphit zeichnen sich durch ihre Sicherheit und Langzeitstabilität aus, haben aber nur eine eher geringe Energiedichte. Um die Kapazität der Batterie zu steigern und einen noch breiteren Anwendungsbereich zu erschließen, suchen Wissenschaft und Industrie nach verbesserten Komponenten. Silizium verspricht eine deutlich höhere Energiedichte und gilt als aussichtsreiche Zwischenstufe auf dem Weg zu reinen Lithium-Metall-Anoden.

Das steigende Interesse an mobilen Elektronik-Anwendungen sowie die Ölkrise in den 1970er-Jahren haben die Suche nach neuartigen wiederaufladbaren Batterien mit höheren Energiedichten befeuert. Seit der Kommerzialisierung der Lithium-Ionen-Batterie Anfang der 1990er-Jahre hat sie viele Bereiche unseres Lebens revolutioniert: Sie ermöglicht die Elektromobilität, ist für die Unterhaltungselektronik unverzichtbar und trägt zur Netzstabilisierung bei. Für Elektroautos und stationäre Zwischenspeicher sind Batterien aufgrund ihrer äußerst hohen Effizienz interessant. Verglichen mit dem Batterie-Elektroauto benötigen Brennstoffzellen für die gleiche Wegstrecke etwa dreimal so viel Primärenergie, E-Fuels sogar fünfmal so viel [1, 2]. Je nach Design und Gebrauch erreichen kommerzielle Lithium-Ionen-Batterien eine Lebensdauer von über 20 Jahren [3] beziehungsweise mehrere tausend Vollzyklen bis zu einer Restkapazität von 80 Prozent [4]. Die Lebensdauer lässt sich beim Einsatz zur Netzstabilisierung bei konstanter Temperatur, moderaten Strömen und Optimierung auf einen meist mittleren Ladezustand auf über 5000 und sogar 10 000 Vollzyklen steigern [4]. Ein weiterer Vorteil der Batterie verglichen mit Wasserstoff oder E-Fuels besteht darin, dass es nicht notwendig ist, Gase oder Flüssigkeiten zu transportieren und zuzuführen. Das System ist somit einfach zu installieren und im Betrieb wartungsarm. (...)

Juliane Borchert • 9/2024 • Seite 72 • DPG-Mitglieder

Juliane Borchert • 9/2024 • Seite 72 • DPG-MitgliederOptimiertes Wachstum

Perowskite besitzen hervorragende Eigenschaften für Anwendungen wie Solarzellen.

Für die Energiewende spielen in Deutschland Wind- und Solarenergie eine wichtige Rolle. Die Entwicklung im Bereich der Photovoltaik geht rasant voran – für weitere Optimierungen rücken nun neue Materialien und Konzepte in den Fokus. Als neuartiges Halbleitermaterial haben Halogenid-basierte Perowskite viel Aufmerksamkeit erlangt. Für ihren Einsatz in Solarzellen gilt es allerdings zunächst, ihre Herstellung zu optimieren.

Im Jahr 2023 lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland bei weit über 50 Prozent – 2003 waren es noch acht Prozent gewesen. Um zukünftig unseren Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Energien decken und auch die Sektoren Transport, Industrie und Gebäude klimaneutral versorgen zu können, muss sich diese Entwicklung fortsetzen. Dafür ist es notwendig, vor allem Windkraft- und Solaranlagen beschleunigt auszubauen sowie diese Technologien kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Die Photovoltaik gilt unter den zahlreichen möglichen und notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Klimas als eine Lösung, die sofort und kostengünstig einsetzbar ist und zudem mit vielen der langfristigen Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im Einklang steht. (...)

Karl-Friedrich Ziegahn • 4/2023 • Seite 3

Karl-Friedrich Ziegahn • 4/2023 • Seite 3Energie ist schwer

Die Energiewende erfordert ein agiles, wendefähiges und manchmal unkonventionelles Verhalten von uns allen.

Michael Düren • 9/2021 • Seite 68

Michael Düren • 9/2021 • Seite 68Das Ende der Autobahn

Energie und Mobilität aus Sicht eines Physikers

Der Klimawandel verlangt grundsätzliche und schnelle Veränderungen unserer Gesellschaft. Die Energie- und Verkehrsinfrastruktur spielen dabei eine Schlüsselrolle. Eine Umwidmung der Autobahnen für eine sogenannte Schnellstraßenbahn könnte eine völlig neue Ära der Mobilität einläuten.

Mit dem anthropogenen Klimawandel habe ich mich erstmals in den 1980er-Jahren beschäftigt, als mein Aachener Professor mich zum Arbeitskreis Energie der DPG einlud. Als Kern- und Teilchenphysiker habe ich natürlich zunächst über neuartige Kernreaktoren nachgedacht. Abstand davon nahm ich letztlich aufgrund folgender Überlegung: Der globale Primärenergiebedarf beträgt in jeder Sekunde im Mittel etwa 18 000 GW [1], was einer Leistung von etwa 18 000 Kernkraftwerken entspricht. Wenn also Kernenergie einen signifikanten Anteil der Primärenergie liefern soll, so sind tausende Reaktoren auf allen Kontinenten nötig. Aufgrund der damit einhergehenden Risiken erzeugt die Kernenergie mehr Probleme, als sie löst – insbesondere bei Terrorismus und Proliferation. Damit war für mich das Kapitel Kernenergie abgeschlossen, auch wenn viele meiner Kollegen entgegengesetzter Ansicht sind [2, 3]. Doch wie lässt sich der immense Energiehunger unserer modernen Gesellschaften stattdessen stillen? (...)

Maike Pfalz • 7/2021 • Seite 10 • DPG-MitgliederFahrplan für Null Emissionen

Die Internationale Energieagentur beschreibt in einer Roadmap drei Szenarien, von denen eines bis zum Jahr 2050 zu Null Emissionen netto führen soll.

Christoph Buchal • 5/2021 • Seite 3

Christoph Buchal • 5/2021 • Seite 3Die Zusammenarbeit wird entscheiden!

Die Energiewende kann nur mit verstärkter internationaler Zusammenarbeit und mit breiter Technologieoffenheit gelingen.

Friedrich Wagner • 10/2019 • Seite 43

Friedrich Wagner • 10/2019 • Seite 43Zwischenbilanz der Energiewende

Ein Diskussionsbeitrag: Was wurde im Stromsektor in den letzten 18 Jahren erreicht?

In der Märzausgabe ging es um die Frage, wie die Ziele der Energiewende bis 2050 zu erreichen sind [1]. Mittels Sektorenkopplung lassen sich die CO2-Emissionen um 80 bis 85 Prozent senken. Mein Beitrag versucht eine Zwischenbilanz der Energiewende und hält fest, was bislang erreicht wurde. Dabei beschränke ich mich auf den Stromsektor, auf dem sich – anders als bei Wärmeversorgung oder Mobilität – der technische Wandel schnell vollzieht und erste Erfahrungen gesammelt wurden.

Im Jahr 2000 trat das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft. In Deutschland wurden die Jahre 2002 bis 2018 genutzt, um Wind- und Wasserkraft, Photovoltaik sowie Strom aus Biomasse als erneuerbare Energien um 100 GW auszubauen. Nach einer stürmischen Entwicklung lieferten diese Techniken 2018 einen zusätzlichen Energiebeitrag von 180 TWh. Noch 31 Jahre bleiben bis 2050 – dem Jahr, bis zu dem die Politik die Energiesysteme hin zu einer weitgehend CO2-freien Versorgung umgebaut haben will.

Bis 2016 hat die Kapazität der installierten Leistung fossiler Energien leicht zugenommen (Abb. 1a). Die Ausnutzung der Kohlekraftwerke in Volllaststunden (full-load hours, flh) sank jedoch – für Braun- bzw. Steinkohle im Mittel um 26 bzw. 57 Stunden pro Jahr (h/a). Die Nutzung von Gas nahm im Mittel um 80 h/a zu. Der Energieertrag der Kernenergie sank aufgrund des 2011 verfügten Endes von acht Kraftwerken und aufgrund des Abbaus weiterer Kapazitäten in den Folgejahren (Abb. 1b). Die Volllaststunden der verbliebenen Kraftwerke nahmen jedoch um 14 h/a zu! Die erneuerbaren Energien verzeichneten einen starken Zuwachs (Abb. 1c). Die flh-Werte von Onshore-Windenergie betrugen im Mittel der Jahre 2005 bis 2018 etwa 1650 h/a, entsprechende Werte für Offshore-Windenergie lagen um 3350 h/a. Beide lassen keinen Trend erkennen. Die PV-Werte betrugen über dasselbe Zeitfenster im Mittel 820 h/a – mit wachsendem Trend (flh etwa 1000 h in 2018)...

Eberhard Umbach und Hans-Martin Henning • 3/2019 • Seite 34

Eberhard Umbach und Hans-Martin Henning • 3/2019 • Seite 34Ist die Energiewende noch zu retten?

Der Sektorkopplung könnte eine wichtige Rolle zukommen, um die Ziele der deutschen Energiewende zu erreichen.

Im Herbst 2010 hat die deutsche Bundesregierung ehrgeizige Ziele zur Energiewende beschlossen. Doch nun zeichnet sich ab, dass einige davon nicht mehr zu erreichen sind. Die ganzheitliche Behandlung des gesamten Energiesystems in Deutschland – die so genannte Sektorkopplung – könnte helfen, um die künftige Energieversorgung viel klimafreundlicher zu gestalten.

Der jüngste IPCC-Report hat uns wieder daran erinnert, dass der derzeitige globale Temperaturanstieg gravierend ist und wir den höchsten CO2-Gehalt in der Atmosphäre seit mehreren hunderttausend Jahren haben [1]. In beiden Fällen ist die Tendenz rapide steigend. Dagegen sind die Fortschritte zur Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen, insbesondere von CO2, eher enttäuschend. Nach inzwischen einhelliger Ansicht der Klimaforscher sind sie sogar völlig unzureichend, wenn es gilt, den globalen Temperaturanstieg auf ein verkraftbares Maß zu begrenzen. Der Hauptverursacher für die CO2-Emissionen ist die Umwandlung von fossiler Primärenergie in Nutzenergie. Daher bemühen sich inzwischen nahezu alle Nationen darum, ihre Energiesysteme von fossilen hin zu erneuerbaren Energien umzubauen.

Deutschland hat mit seinen 2010 bzw. 2011 beschlossenen Energiewendezielen (Infokasten) eine Zeit lang eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen – anfangs international bewundert oder belächelt, auf jeden Fall mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Inzwischen sind die Vorschusslorbeeren aber verwelkt. Eine Reihe von Nahzielen wird mit Sicherheit verfehlt, und extrapoliert man die Entwicklungen der letzten Jahre, zeigt sich ziemlich deutlich, dass auch die Fernziele bis 2050 fraglich scheinen. Bei der Analyse der bisherigen Entwicklung sämtlicher Indikatoren stellt sich die Frage, ob die Ziele überhaupt noch zu erreichen sind, und wenn ja, mit welchen Investitionen, Kosten sowie technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen...

Maike Pfalz • 4/2019 • Seite 13

Empfehlungen für die Energiewende

Hans Joachim Schellnhuber • 12/2018 • Seite 3

Hans Joachim Schellnhuber • 12/2018 • Seite 3Naturgesetze bricht man nicht ungestraft!

Wissenschaftlich belegt ist, dass sich der Klimawandel nur stoppen lässt, wenn wir in jedem Jahrzehnt die globalen Emissionen halbieren.

Maike Pfalz • 10/2018 • Seite 28

Maike Pfalz • 10/2018 • Seite 28Viel Wind um die Energie

Durch die Energiewende haben sich die Tätigkeiten von Physikerinnen und Physikern in der Energiebranche verändert.

Abschaltung der Kernkraftwerke, Ausbau erneuerbarer Energien, Vermeidung fossiler Energieträger, Reduktion von CO2-Emissionen, Energiesparen oder Elektromobilität – all dies und noch viel mehr ist untrennbar mit der Energiewende verbunden. In Deutschland ist sie längst beschlossen, so sollen laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis 2025 mindestens 40 bis 45 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Mit diesen Umwälzungen der Energiebranche wandeln sich auch die Aufgaben, die Physikerinnen und Physiker dort übernehmen können: Waren sie früher häufig Experten für den Strahlenschutz in Kernkraftwerken, so optimieren sie heutzutage den Wirkungsgrad von Solarzellen, entwickeln Konzepte für intelligente Stromnetze oder klären mit ihrem physikalischen Hintergrundwissen über Klimaschutz und Energieverbrauch auf.

Diese Veränderungen hat die Physikerin Dagmar Hallfarth hautnah miterlebt – nach über zwanzig Jahren Tätigkeit in verschiedenen Kernkraftwerken ist sie Anfang des Jahres zu einem Netzbetreiber gewechselt. Ihrem Vater zum Trotz hat sie Physik studiert: „Der ist auch Physiker und hat mir immer davon abgeraten“, lacht sie. Nach dem Studium, das sie voller Begeisterung absolviert hat, entschied sie sich bewusst gegen eine Promotion. „Für mich war es unvorstellbar, fünf weitere Jahre lang an einem Thema zu arbeiten. Ich brauche wechselnde Herausforderungen mit Praxisbezug“, gibt sie zu. Über eine Tätigkeit als Werkstudentin landete sie bei der Urananreicherungsanlage in Gronau, wo sie sich mit der Frage beschäftigte, ob die Nuklide außerhalb der Anlage in der Umgebung massenspektrometrisch messbar sind. „Das war für mich ein sehr spannender Einstieg in die Kerntechnik“, sagt Hallfarth. Nachdem das Interesse an diesen Fragestellungen geweckt war, bewarb sie sich auf eine Stellenausschreibung im Kernkraftwerk Krümmel.

Dort war sie zuständig für den gesamten Aktivitätsfluss in der Anlage – vom Brennelement über den Wasser- und Dampfkreislauf, die Abluft-, Immissions- und Emissionsüberwachung bis hin zur Dichtheitsprüfung beim Wechsel der Brennelemente. „Die Stelle war für mich ein Sechser im Lotto! Mit nur 26 Jahren durfte ich direkt nach dem Studium drei Labore und zwei Teams leiten“, betont sie. Zehn Jahre lang verantwortete sie in Krümmel den Strahlen- und den Notfallschutz. Innerhalb weniger Minuten hätte sie im Katastrophenfall eine komplette Dosisberechnung für die Bevölkerung abliefern können...

Christoph Buchal • 2/2018 • Seite 3

Christoph Buchal • 2/2018 • Seite 3Ungläubiges Staunen über die Klimaschelte

Deutschland hat massiv in die Energiewende investiert, doch die Konferenzteilnehmer von COP 23 reagierten nicht mit Lob, sondern mit Hohn und Spott!

Christoph Buchal • 9/2016 • Seite 65

Christoph Buchal • 9/2016 • Seite 65Kühler Kopf bei heißer Debatte?

Lassen sich Vorträge zur Energie- und Klimadebatte sachgerecht konzipieren,ohne Frust oder gar Ängste zu erzeugen?

Vortragende stehen bei den Themen Energieversorgung und Klimawandel angesichts der Komplexität und innerer Widersprüche vor großen Herausforderungen. Im Folgenden möchte ich einige persönliche Erfahrungen aus öffentlichen Veranstaltungen zu diesem Themenbereich wie auch aus der Vorlesungsreihe im Studium Universale an der Universität zu Köln vorstellen.

Die Diskussionen um die Zukunft der Energieversorgung und die Entwicklung des Klimas werden hierzulande oft mit kompromissloser Entschiedenheit und Selbstsicherheit geführt. Dabei werden die unanschaulichen globalen Emissionen mit den unmittelbar spürbaren positiven wie negativen Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Kosten und Renditen sowie Naturschutz verwoben.

Viele Mitbürger machen sich große Sorgen, dass es mit den Lebensbedingungen auf unserer Erde sehr schnell bergab gehen wird, wenn wir es nicht schaffen, die bei jedem Unwetter erneut heraufbeschworene Klimakatastrophe zu stoppen. So setzen sie ihre Hoffnungen vor allem auf Windräder und Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung. Unbewusst oder bewusst verübeln sie es dem Vortragenden, wenn er sie allzu unvorbereitet mit nüchternen physikalisch-technischen Fakten, Netz- und Speicherproblemen, Kosten und unanschaulichen Zahlen konfrontiert. Sie empfinden, dass er damit ihr Bild von der Zukunft und ihre persönlichen Hoffnungen zerstört – auch wenn es sich dabei objektiv betrachtet häufig um Illusionen handelt. Ein nicht naturwissenschaftlich geprägtes Publikum lässt sich nämlich durch die Atmosphäre, die „Stimmung“ einer Präsentation viel stärker beeinflussen als durch Grafiken, physikalische Argumente oder gar trockene Zahlen und Daten. Daran kann ein mit besten Intentionen geplanter aufklärerischer Vortrag scheitern. Zwar gelingt ein Vortrag vor Naturwissenschaftlern einfacher als vor einem allgemeinen Publikum, doch zeigt auch hier die heftige Debatte über Strom und Emissionen, über die Verlässlichkeit langfristiger Projektionen (Stichwort „Klimaprognosen“) und über mögliche Auswirkungen auf die belebte Natur oft ein Maß an Unversöhnlichkeit, das an den Streit um die friedliche Nutzung der Kernenergie erinnert. (...)

André Thess, Franz Trieb, Antje Wörner und Stefan Zunft • 2/2015 • Seite 33

André Thess, Franz Trieb, Antje Wörner und Stefan Zunft • 2/2015 • Seite 33Herausforderung Wärmespeicher

Thermische Speicher sind die Mauerblümchen der Energieforschung, in ihnen stecken aber viele offene physikalische Fragen.

Thermische Energiespeicher – im Volksmund „Wärmespeicher“ – erwecken bei den meisten Menschen die Vorstellung von Nachtspeicheröfen, Thermosflaschen, Handwärmern oder Omas Bügeleisen mit feuerbeheiztem Eisenkern. Keines dieser Beispiele spiegelt allerdings die aktuelle Forschung angemessen wider, denn hinsichtlich physikalischer Komplexität und praktischer Bedeutung stehen Wärmespeicher den uns allgegenwärtigen Batterien keineswegs nach.

Ein Wärmespeicher im engeren Sinne des Wortes ist ein geschlossenes thermodynamisches System, dessen Gleichgewichtszustand X = (U1 … UN, V1 … VM) nur durch Ändern der Energiekoordinaten Ui, jedoch nicht durch Ändern der Arbeitskoordinaten Vi verändert wird [1]. Nach dieser zugegebenermaßen abstrakten Definition besteht der einfachste Wärmespeicher aus einem System mit konstantem Volumen V (Arbeitskoordinate), dessen einzige relevante Zustandsfunktion die Innere Energie U (Energiekoordinate) als Funktion der Temperatur oder der Entropie ist. Im Gegensatz dazu verkörpert ein adiabatisch komprimiertes Gasvolumen keinen Wärmespeicher im Sinne dieser Definition, weil seine innere Energie U durch Manipulation an der Arbeitskoordinate V erhöht worden ist. Im weiteren Sinne des Wortes gehören zu einem Wärmespeicher auch z. B. elektrische Heizwendel beim Nachtspeicherofen („Beladeeinrichtungen“) oder ein Dampfkraftprozess bei einem Solarkraftwerk („Entladeeinrichtungen“). Charakterisieren lässt sich ein Wärmespeicher über die Speichertemperatur TH, die Energiespeicherdichte q in Wh/kg, den Speicherwirkungsgrad in Prozent, die maximale Zyklenzahl und die spezifischen Investitionskosten in Euro/Wh.

Der Vergleich mit anderen Speichertechnologien wie Batterien, Supercaps oder Schwungrädern zeigt schnell, dass sich Wärmespeicher nicht durch eine besonders hohe Energiespeicherdichte auszeichnen. Ihre drei wichtigsten Vorzüge sind vielmehr ihr niedriger Preis sowie die Tatsachen, dass sie ihre Eigenschaften auch über viele Zyklen behalten (hohe Zyklenfestigkeit) und dass Wärmespeichermaterialien (Infokasten) im Unterschied zu Lithium, Platin oder Kupfer nicht importiert werden müssen und in großen Mengen zur Verfügung stehen (Ressourcengenügsamkeit). Diese Vorteile gelten gleichermaßen für die drei nachfolgend beschriebenen Typen von Wärmespeichern und geben den Ausschlag für ihr großes Anwendungspotenzial. ...

Ferdi Schüth und Rüdiger-A. Eichel • 10/2014 • Seite 31

Ferdi Schüth und Rüdiger-A. Eichel • 10/2014 • Seite 31Energiespeicher für die Zukunft

Der Umbau des Energiesystems erfordert Speicher mit unterschiedlicher Kapazität und Speicherzeit.

Speichertechnologien spielen schon heute im Energiesystem eine wichtige Rolle, die sich durch den Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen erheblich ändern wird. Hierbei ist es sinnvoll, das Elektrizitätssystem nicht getrennt zu betrachten, sondern gemeinsam mit Wärme und Mobilität. Am schnellsten entwickeln sich derzeit elektrochemische Speicher, elektrische Überschussenergie ließe sich aber auch kostengünstig mit Wärmespeichern nutzen...

Deutschland befindet sich in einer Transformation des Energiesystems, die dieses wesentlich und nachhaltig verändern wird. Getrieben ist diese Entwicklung hauptsächlich durch den Klimawandel, nicht zuletzt zurückgeführt auf das CO2, das im Energiesektor emittiert wird. Die deutsche Energiewende, derzeit im Wesentlichen als „Elektrizitätswende“ diskutiert, greift jedoch zu kurz: Wollen wir das ehrgeizige Ziel erreichen, die CO2-Emissionen bis 2050 auf 80 Prozent des Niveaus von 2010 zu reduzieren, reicht es nicht aus, allein den Elektrizitätssektor zu betrachten. Schließlich setzt sich der Energieverbrauch ganz grob zu etwa gleichen Anteilen aus den drei Sektoren Elektrizität, Wärme und Mobilität zusammen. Für eine genauere Betrachtung muss man zwischen Primär- und Endenergieverbrauch unterscheiden: Hinsichtlich der Endenergie ist der Stromanteil deutlich geringer, berücksichtigt man allerdings die Umwandlungsverluste von Primärenergie zu Strom, so wird etwa ein Drittel der Primärenergie für Strom eingesetzt.

Der Bedarf an Energiespeichern wird dennoch vornehmlich für das Elektrizitätssystem gesehen. Dies ist auf die fluktuierende Natur der meisten „erneuerbaren“ Energien zurückzuführen. Während Geothermie, Biomasse und Wasserkraft grundsätzlich dann verfügbar sind, wenn sie benötigt werden, hängen Wind- und Sonnenenergie von den jeweiligen Wetterbedingungen ab. Lediglich solarthermische Kraftwerke mit integriertem Wärmespeicher sind in gewissem Maße grundlastfähig, diese benötigen aber direkte intensive Sonnenstrahlung, sodass solche Kraftwerke eher für die Sonnengürtel der Erde geeignet sind. Wie man am Beispiel des Monats April 2011 und einem der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber deutlich sieht, fluktuiert die Einspeisung verhältnismäßig stark zwischen fast keiner Windeinspeisung und einer Leistung von etwa 10 GW (Abb. 1). Dies kompensieren zwar teilweise andere erneuerbare Energien, aber ein System, das zu sehr hohen Anteilen auf erneuerbare Energien setzt, muss starke Fluktuationen der Einspeisung bewältigen können. Außerdem zeigt die Abbildung, dass ein System auch längere Zeiten mit geringer Windeinspeisung verkraften muss...

Joachim Peinke, Detlev Heinemann und Martin Kühn • 7/2014 • Seite 35

Joachim Peinke, Detlev Heinemann und Martin Kühn • 7/2014 • Seite 35Windenergie – eine turbulente Sache?

Die Physik trägt dazu bei, die Effizienz von Windenergieanlagen zu steigern.

Auch wenn sich Windenergieanlagen aus der Ferne betrachtet eher behäbig drehen, sind sie doch enormen Lastwechseln ausgesetzt – vergleichbar mit denen an einem Flugzeug, das sich in einem fiktiven jahrelangen Landeanflug bei starkem Wind befindet. Die Ursache hierfür sind Turbulenzen, die sich innerhalb von Sekunden auf die ganze Anlage auswirken und sich auch in der Leistungsabgabe bemerkbar machen. Bei der Entwicklung heutiger Anlagen wird dies nur sehr unzureichend berücksichtigt, für die Zukunft besteht aber ein enormes Innovationspotenzial darin, die Anlagen besser an die turbulente Strömungssituation anzupassen.

Unsere heutige Lebensform basiert auf einem hohen Energiekonsum, den eine weltweit vernetzte Energiewirtschaft sicherstellt und der globale Auswirkungen hat. Die elektrische Energie ist dabei eine der thermodynamisch hochwertigsten Energieformen, die sich mit nur geringen Verlusten in andere Formen umwandeln und obendrein hervorragend transportieren lässt. Obwohl eine Speicherung bisher noch schlecht möglich ist, gehen nahezu alle Szenarien davon aus, dass der Anteil der elektrischen Energie am Energiekonsum weiter deutlich zunehmen wird.

Die aktuelle Diskussion um die Energieversorgung wird getrieben von der Endlichkeit der Ressourcen, ihren Umweltauswirkungen und ihrer Wirtschaftlichkeit. Die erneuerbaren Energien spielen dabei wegen der Ressourceneffizienz und den erheblich geringeren Umweltauswirkungen eine zentrale Rolle. Welche Zukunftsperspektiven hat speziell die Windenergie, und wie wirtschaftlich ist sie? Bevor wir uns diesen Fragen zuwenden, soll zunächst die Physik der Windenergie im Fokus dieses Artikels stehen.

Im physikalischen Sinn bezeichnet Windenergie die in bewegter Luft enthaltene und mit dem Wind transportierte Energie. Für ihre Leistungsdichte, also die pro Zeiteinheit durch eine Fläche A transportierte Energie, gilt PWind /A = 1/2 ρ u3 mit der Luftdichte ρ von ca. 1,2 kg/m3 und der Windgeschwindigkeit u. Eine Windgeschwindigkeit von 12 m/s (Windstärke 6) in Bodennähe entspricht demnach einer Windleistung von ca. 1 kW/m2. Zum Vergleich: An sonnigen Tagen beträgt die einfallende Leistungsdichte der Solarenergie am Erdboden ebenfalls ca. 1 kW/m2.

Marc Oliver Bettzüge • 5/2014 • Seite 33

Marc Oliver Bettzüge • 5/2014 • Seite 33Nationaler Hochmut oder cui bono?

Ökonomische Beobachtungen zur deutschen „Energiewende“

Die technische Machbarkeit der deutschen „Energiewende“ steht außer Zweifel, kritisch ist hingegen die wirtschaftliche und gesellschaftliche Machbarkeit, denn wir wissen nicht so recht, wie wir diesen Kurs auf Dauer bezahlen sollen. Die Politik muss sich den Fragen stellen, ob höhere Anteile an erneuerbaren Energien zwangsläufig „gut“ und „richtig“ sind und wie viel nationaler Alleingang sinnvoll ist.

Die so genannte Energiewende stellt bei näherer Betrachtung wenig mehr als ein staatlich festgelegtes Zielsystem für den Technologiemix der deutschen Stromversorgung dar. Zwei wesentliche Eckpunkte charakterisieren dieses Zielsystem: ein exakt spezifizierter Abschaltfahrplan für die verbliebenen deutschen Kernkraftwerke einerseits und im Zeitverlauf steigende Anteilsziele für erneuerbare Energien (EE) andererseits, gemeint sind vor allem Wind- und Solarenergie. Genaue und eindeutige Anteilsziele gibt es dabei bislang nicht, insbesondere, wenn man auch die Inkonsistenzen zwischen Bund und Ländern berücksichtigt. Für den Rest des Stromsystems, derzeit mehr als 50 Prozent der Energie und mehr als 80 Prozent der gesicherten Leistung, sowie für den Wärme- und den Transportsektor sind die politischen Zielvorstellungen eher vage. So gesehen fokussieren sich die Energiewende in Deutschland und die öffentliche Debatte darüber also derzeit auf ein gutes Zehntel der deutschen Energiewirtschaft (nämlich Kernenergie und EE). Man sollte deshalb – wenn überhaupt – bis auf weiteres von einer Stromwende und nicht von einer Energiewende sprechen. ..

Stefan Jorda • 5/2014 • Seite 22

Stefan Jorda • 5/2014 • Seite 22„Nicht der kostengünstigste Weg“

Interview mit dem Physik-Nobelpreisträger und ehemaligen amerikanischen

Energieminister Steven Chu zur Energiefrage

Als Wissenschaftler entwickelte er bei den Bell Labs und an der Stanford University Methoden, um Atome zu kühlen und zu speichern. Dafür erhielt Steven Chu 1997 den Physik-Nobelpreis. Als Manager leitete er fünf Jahre lang das Lawrence Berkeley National Lab, bevor er 2009 dem Ruf von Barack Obama folgte und Energieminister wurde. Inzwischen ist er als Professor für Physik und Physiologie wieder zurück an der Stanford University, engagiert sich aber unverändert in Sachen Klimawandel und Energiepolitik. Sein Plenarvortrag „Meeting the Energy Challenge“ bei der DPG-Jahrestagung in Berlin gab die Gelegenheit zum folgenden Interview.

Die bekannten Öl- und Gasreserven wachsen weiter. Sind die damit einhergehenden niedrigen Preise nicht kontraproduktiv für das Ziel, die Emissionen zu reduzieren?

Ein Barrel Öl kostet etwa 100 Dollar, das ist nicht so wenig. Aber unsere Fähigkeit, Öl zu diesem Preis zu finden und zu extrahieren, nimmt tatsächlich zu, und der Ölpreis könnte noch einige Dekaden bei 100 Dollar bleiben. Bei 70 Prozent der Ölreserven handelt es sich um Ölschiefer oder Ölsand.

Bedeutet dies, dass der Druck nachlässt, auf erneuerbare Energien umzustellen?

Das Zeitalter des Öls wird nicht zu Ende gehen, weil es kein Öl mehr gibt. Genauso wenig ist die Steinzeit aus Mangel an Steinen zu Ende gegangen, sondern weil es bessere Lösungen gab. Wir müssen wegen des Klimawandels von den fossilen Energiequellen weg kommen. Die Risiken wären gewaltig, wenn wir die vorhandenen Reserven nur annähernd aufbrauchen würden. ...

Patrick Wittenberg • 4/2014 • Seite 45

Patrick Wittenberg • 4/2014 • Seite 45Der Wandel der Stromnetze

Eine Herausforderung für die sichere Energieversorgung

Stromnetze dienen dazu, elektrische Energie zu transportieren und zu verteilen, zudem verbinden sie die verschiedenen Erzeugungseinheiten mit den Verbrauchern. Sie sind ein elementarer und unersetzlicher Bestandteil unserer Stromversorgung. Durch gravierende Änderungen in der Erzeugungsstruktur wandeln sich die Anforderungen an die historisch gewachsenen Stromnetze. Netzbetreiber stehen dadurch vor einer großen Herausforderung, die einer Operation am offenen Herzen gleicht.

Unser heutiges Energieversorgungssystem ist in mehrere Spannungsebenen mit unterschiedlichen Aufgaben unterteilt. Hohe Spannungen sind nötig, um große Erzeugungseinheiten und leistungsstarke Verbraucher anzuschließen und Energie über große Entfernungen möglichst verlustfrei zu transportieren. Bei niedrigen Spannungen lässt sich Strom kostengünstig und gefahrlos zu den Kunden verteilen. Historisch haben sich in Deutschland und Europa vier Spannungsebenen entwickelt (Abb. 1).

Das europäische Höchstspannungsnetz (oder auch Übertragungsnetz) wird mit einer Spannung von 380 kV betrieben. Auf älteren Trassen sind auch 220 kV üblich. Dieses große Drehstromnetz verbindet beispielsweise Portugal mit Rumänien oder Deutschland mit Griechenland. Die Netzbetreiber der einzelnen Länder überwachen und betreiben dieses Netz. Eine wichtige Betriebskenngröße des Netzes ist die Drehzahl der einspeisenden Generatoren von 50 Umdrehungen pro Sekunde, die der Netzfrequenz von 50 Hz entspricht.

In jeder Sekunde muss exakt so viel Energie in das Netz eingespeist werden wie benötigt („verbraucht“) wird, denn elektrische Energie lässt sich im Netz nicht speichern. Das ist anders als z. B. im Erdgasnetz, in dem die Rohrleitungen einen Speicher darstellen. Ein ungedeckter Bedarf oder eine überschießende Produktion wirken sich im Stromnetz direkt auf die Frequenz aus und verursachen Abweichungen von den 50 Hz. Die momentane Frequenz gibt daher Aufschluss darüber, ob das Energieversorgungssystem synchron und stabil ist [1].

Winfried Hoffmann • 2/2014 • Seite 21

Winfried Hoffmann • 2/2014 • Seite 21Perspektiven der Photovoltaik

Bei weiter steigenden Wirkungsgraden werden die Modul- und Systempreise deutlich sinken und eine großvolumige Industrie entstehen. Das bietet Chancen für die deutsche und europäische Industrie.

Eine vollständige Versorgung mit erneuerbaren Energien war bis vor wenigen Jahren für die allermeisten unvorstellbar. Doch in nur einer Dekade sind die Kosten der Umwandlung von Wind- und Sonnenenergie in Strom (die Gestehungskosten) aufgrund der technologischen Entwicklung und der zunehmenden Massenfertigung deutlich gesunken und vergleichbar zu konventionellen Kraftwerken. Angesichts des weiteren Potenzials für Kostensenkungen ist zu erwarten, dass die regionale und dezentrale Stromversorgung mit erneuerbaren Energien in Verbindung mit Speichertechnologien schnell voranschreiten wird.

Wir leben in einer spannenden Zeitenwende, die von einer mehr und mehr dezentralen Stromproduktion durch erneuerbare Energien geprägt ist. Neben der Windkraft spielt hierbei die Photovoltaik (PV) eine besondere Rolle. Nach der Erfindung 1954 in den USA dienten die ersten Silizium-Solarzellen in den 1960er-Jahren zur Stromversorgung von Satelliten. In den 1970er-Jahren waren die wenige Quadratzentimeter großen Solarmodule auf Taschenrechnern und vielen Consumer-Produkten wirtschaftlicher als die kleinen Knopfbatterien. Die 1980er-Jahre sahen erste PV-Großkraftwerke, wie das in Carissa Plains (USA) mit 6 Megawatt, und eine Vielzahl von wirtschaftlichen netzfernen Anwendungen.

In Deutschland führte das bundesweite „1000-Dächer“-Programm für netzintegrierte Photovoltaikanlagen im Zeitraum 1991 bis 1994 dazu, dass insgesamt rund 2500 Anlagen mit durchschnittlich 2,5 Kilowatt installiert wurden – weltweit zum ersten Mal flächendeckend in einem Industrieland. Gleichzeitig legte das für die Branche wichtige Strom-Einspeise-Gesetz (StrEG) fest, dass der Energieversorger für jede erneuerbar erzeugte Kilowattstunde (kWh) einen festen Betrag an den Erzeuger bezahlen musste.

Warum ist ein Marktunterstützungsprogramm für Strom aus neuen Technologien wie Wind und Sonne überhaupt sinnvoll? Wäre Strom ein Consumer-Produkt wie Autos oder Handys, gäbe es dafür keinen Grund. In einer Gesellschaft gibt es jedoch strategische Produkte wie Strom oder Ziele wie die Behandlung von PKW-Abgasen oder die Reduktion des Energieverbrauchs von Häusern. Ohne rechtliche Vorgaben würden Schwefel- und Stickoxide nicht aus Kraftwerksabgasen entfernt, wir hätten keine Katalysatoren in Autos und keine (oder wenig) Isolierung bei neuen Häusern. Beim Strom verschärft sich die Situation nochmals, da sich nicht erkennen lässt, auf welche Weise er erzeugt wurde. Neue Technologien, die am Anfang mit niedrigen Stückzahlen teuer sind, hätten hier keine Chancen – wie es vor 50 Jahren ohne Milliardensubventionen nie die Kernenergie gegeben hätte. Wenn aber Gesellschaft und Politik eine neue und bessere Technologie zur Stromerzeugung identifiziert haben, lässt sich nach heutiger Erkenntnis eine großvolumige Produktion am schnellsten und kostengünstigsten aufbauen durch die Unterstützung des Marktes. ...

Achim Bachem und Christoph Buchal • 12/2013 • Seite 33

Achim Bachem und Christoph Buchal • 12/2013 • Seite 33Energiewende – quo vadis?

Die vielen Facetten und Herausforderungen eines ehrgeizigen Jahrhundertprojekts.

Die Energiewende ist ein tiefgreifendes, auf die Zukunft gerichtetes nationales Experiment – mit erstaunlichen Erfolgen und langfristig unverzichtbaren Zielen, zugleich aber noch mit überraschenden und nahezu unauflösbaren Widersprüchen. Dabei herrscht ein verwirrendes Durcheinander kontroverser Standpunkte und Argumentationsebenen. Wer die Energiewende verstehen will, darf nicht nur eine einzige der zahlreichen Facetten betrachten, sondern muss sich vor allem auch um ein Gesamtbild und die sich dabei eröffnenden positiven Synergien bemühen.

Die wissenschaftlich-technischen Herausforderungen der Energiewende sind weitgefächert. Schlagworte sind: Elektromobilität, Wasserstoffwirtschaft, Versorgungssicherheit und Stabilität des europäischen Netzes, flexible Reservekraftwerke, weitreichende Hochspannungs-Gleichstromverbindungen, Stromspeicherung für kurze und lange Zeiträume, Smart Homes, intelligente Detailsteuerung der Nutzer und der vielfältigen Erzeuger, Stromumwandlung zu Wärme, Strom zu Treibstoff, Desertec-Strom aus der Sahara etc. Das alles gilt es intensiv zu erforschen, zu testen und zu bewerten. Noch ist offen, inwieweit dieses komplizierte Zusammenspiel einen weitgehenden Verzicht auf fossile Brennstoffe und auf Kernenergie ermöglichen kann. Dabei gilt es, die erstaunlichen Dimensionen einer notwendigen, sehr weitgehenden technischen Umstellung zu berücksichtigen. Selbst mit einem Aufwand, der „nur täglich einer Kugel Eis pro Person“ entspricht (rund 20 Milliarden Euro pro Jahr), wird diese neue „Industrielle Revolution“ nicht zu bewältigen sein.

Neben der wissenschaftlich-technischen Dimension, auf die wir uns hier konzentrieren möchten, ergibt sich eine Fülle von gesellschaftlich-politischen, ökonomischen und ökologischen Konflikten, wobei die Interessen von Parteien, Verbänden und Lobbygruppen oft eine dominierende Rolle spielen. Uns erscheinen viele der diskutierten Fragen nur als die „Spitze eines Eisbergs“ von grundlegenden, zum Teil ungelösten system- und energietechnischen Problemen, die sich zukünftig immer schärfer zeigen werden. Sie sind vor allem begründet in der Zunahme von schwankender und nicht bedarfsorientierter Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (EE). Wir stehen vor der Herausforderung, mit Hilfe neuer Techniken, großer Speicher und steuerbarer Stromabnehmer die zukünftigen, sehr großen Überschüsse an EE-Strom wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen. Kann man die aufstrebende Elektromobilität sowie die Wasserstofftechnologien effizient in diesen Prozess einbinden? Und wie können „konventionelle“ Kraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke, in einem marktwirtschaftlichen Modell erhalten bleiben, um die besonders im Winter auftretenden wochenlangen Produktionslücken bei Solar- und Windenergie zu überbrücken? ...

Olaf Wollersheim und Andreas Gutsch • 1/2013 • Seite 21

Olaf Wollersheim und Andreas Gutsch • 1/2013 • Seite 21Elektrisch mobil und nachhaltig

Wann sind Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge und regenerative Energiespeicher wirtschaftlich?

Fossile Rohstoffe schwinden, doch Verkehr und Energieverbrauch wachsen. Daher ist es dringend notwendig, eine nachhaltige Mobilität zu etablieren und den Ausbau regenerativer Energiequellen voranzutreiben. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Speicherung elektrischer Energie. Ein Durchbruch kann dabei aber nur bei Anwendungen gelingen, bei denen technische Eignung und wirtschaftliche Attraktivität zusammenkommen.

Wo elektrische Energie wirtschaftlich verfügbar ist, wird sie auch genutzt: Deutsche Haushalte kochen zu 85 Prozent elektrisch. In Ländern mit preisgünstigem Strom wie Norwegen, Frankreich oder den USA heizen die Einwohner ihre Häuser überwiegend elektrisch. Auch bei der Mobilität hat sich der elektrische Antrieb z. B. beim Bahnverkehr durchsetzen können. Doch fossile Energieträger für den Verkehr und zur Erzeugung elektrischer Energie zu nutzen, ist langfristig ökonomisch wie ökologisch inakzeptabel. Darauf wies auch die DPG 2005 mit ihrer Energiestudie hin und untersuchte in den Folgejahren detailliert die wissenschaftlichen und technischen Randbedingungen für einen Umbau der elektrischen Energieversorgung. Beim Individualverkehr lässt sich die elektrische Energie nicht wie bei der Bahn über Oberleitung oder Stromschiene zuführen. Daher sind leistungsfähige mobile Energiespeicher nötig. Mit Strom aus regenerativen Quellen stellen Elektrofahrzeuge eine der wenigen bekannten Möglichkeiten für eine potenziell emissionsfreie Individualmobilität dar, vorausgesetzt, man lässt die Emissionen bei Herstellung und Wartung außer Acht.

Welche Anforderungen stellt ein elektrisches Fahrzeug an einen mobilen Energiespeicher? Aus physikalischer Sicht muss der Speicher ausreichend Energie und Leistung bereitstellen. Eine typische Fahrzeugbatterie, die heute diese Anforderungen erfüllt, wiegt 150 Kilogramm und hat ein Volumen von 200 Liter. Angesichts des begrenzten Fahrzeugraums und der mit der Masse wachsenden Energieverluste sind die Energie- und Leistungsdichte sowie die auf die Masse der Batterie bezogene spezifische Energie und Leistung die kritischen Größen.

Im Hinblick auf diese Größen sind bei wiederaufladbaren Batterien in den letzten 20 Jahren bedeutende Fortschritte zu verzeichnen. Dabei waren tragbare elektronische Geräte die Schrittmacher: Smartphones, Digitalkameras, Notebooks, elektrische Handwerkzeuge, aber auch Staubsauger und Rasenmäher lassen sich netzunabhängig betreiben. In Anbetracht der mittlerweile erreichten Werte für verschiedene Arten elektrochemischer Speicher, eignen sich heute für reine Elektrofahrzeuge ausschließlich Lithium-Ionen-Batterien. Damit können Elektrofahrzeuge heutzutage etwa 100 bis 150 Kilometer zurücklegen. ...

Walter Blum und Wolfgang Roether • 10/2008 • Seite 44Energieversorgung und Klimawandel

Die mit dem Klimawandel einhergehenenden Gefahren sind real. Um sie abzuwenden, ist umfangreiche Forschung und Entwicklung notwendig: eine Bestandsaufnahme.

• 11/2025 • Seite 28 • DPG-Mitglieder

• 11/2025 • Seite 28 • DPG-Mitglieder